【2025年10月追記】

・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加

就活生の皆さん、こんにちは!

このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!

少しだけお知らせさせてください!

8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!

しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!

僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。

(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)

この本はそれを形にした本です。

「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。

全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!

それでは本題に入っていきますね!

長時間残業を強制されたり、少ない休日数で働かされたりするイメージがあるブラック企業。

働く立場からすると、これらの悪質な会社は絶対に避けたいですよね。

結論からお伝えすると、ブラック企業は◯割と公表されている明確なデータはありません。

ただ、厚生労働省が公表する労働基準監督年報のデータを参考にすると「全体の約7割」という衝撃的な数値が回答になります。

今回はブラック企業の割合について、参考になるデータを用いた場合の割合・違反率が高い項目・割合が高い業界を共有します。

勤務先をブラック企業と感じる人の割合、ブラック企業を避ける方法も紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

7割がブラック企業とは驚きました!

あくまで厚生労働省の指針を元にした結果ではあるんだ。とはいえ、ブラック企業を見極める上で参考になるデータなのは間違いないよ!

- ブラック企業の割合は「約7割」

- 【前提】ブラック企業の割合は定義によって変わる

- ブラック企業で違反率が高い項目

- ブラック企業の割合が高い業界

- 勤務先をブラック企業だと思う人の割合は約3割

- ブラック企業を排除した求人サイト|ホワイト企業ナビ

- ブラック企業を避けて就活・転職活動を進める方法

- 優良度の高いホワイト企業の探し方|新卒向け

- ブラック企業の割合についてよくある質問

- 本記事の要点まとめ

ブラック企業の割合は「約7割」

国や厚生労働省はブラック企業に定義づけをしていないので、明確な「◯割」という数値を出すことはできないんですよね。

とはいえ「定義がないから割合も算出できない」となると話が進みません。

そこで、この記事では厚生労働省が公表する労働基準監督年報のデータを指標として割合を算出しました。

令和2年(最新)の数値をもとにすると、ブラック企業の割合は以下のとおり。

【ブラック企業の割合】

- 定期監督等実施事業場数:116,317件

- 同違反事業場数:80,335件

- 違反事業場数(ブラック企業)の割合:69.1%

違反事業場の割合を見ると、なんと約7割の会社が違反をしているとわかります。

仮に「違反事業場=ブラック企業」とみなした場合、過半数以上の会社がブラックといえるわけですね。

数ある項目のなかで違反があれば違反事業場となるので、「ここで違反があった企業=ブラック企業」と確実に言い切れるものではありません。

ただ、ブラック企業の割合を考える上では1つの参考資料になるかと思います。

【重要】ブラック企業を避けるなら「逆求人サイト」を活用するのが効果的!

ブラック企業を避けたい人は、逆求人サイトを活用して企業探しを効率化して、企業研究に時間をかけましょう。

スムーズに自分に合う企業を見つけられれば、その分「ブラック企業ではないか?」を調べるのに時間をかけられますからね。

逆求人サイトの中でも、「キミスカ」はスカウトの種類によって企業の本気度を見分けられます。

3種類のうち「ゴールド」と「シルバー」のスカウトのみに対応すると、あなたに本気で興味をもってくれている企業を効率よく見つけられます。

また、僕の会社で運営している「ホワイト企業ナビ」では、一定の条件を満たしたホワイト企業からしかスカウトが届きません。

キミスカで自分に合う企業を探しつつ、ホワイト企業ナビでホワイト企業との接点を増やす。

その中から気になる企業について、口コミサイト等で内情を調べるのがブラック企業を避けるために効果的な戦略だと考えています。

「ブラック企業は避けたい」「自分に合う優良企業を見つけたい」という人こそ、上記の2サイトを活用してみてくださいね!

厚生労働省が提示するブラック企業の特徴

参考までに、厚生労働省が提示するブラック企業の特徴を共有しますね。

国や厚生労働省はブラック企業の定義は公表していません。

ですが、「ブラック企業ってどんな会社なの?」という質問に答える形で情報を発信しています。

厚生労働省においては、「ブラック企業」について定義していませんが、一般的な特徴として、① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す、② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い、③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う、などと言われています。

引用:厚生労働省「「ブラック企業」ってどんな会社なの?」

この回答を通じても、明確な定義をしていないと書かれていますね。

ただ一般的な特徴として3つ例示されていて、「長時間残業やノルマ」「賃金不払残業やハラスメント」「従業員を過度に選別する」ことがあげられています。

これらの例示は、一般的なブラック企業のイメージとも合っているかと思いますね。

明確な定義はないからこそ、厚生労働省が公に情報を発信している特徴は参考にしておくとよいでしょう。

割合の算出には労働基準監督年報のデータを使用

この記事でブラック企業の割合算出に用いたのは、労働基準監督年報のデータです。

労働基準監督年報とは、企業が労働基準法違反となる行為をしていないかチェックする「労働基準監督署」による活動実績をまとめたデータのこと。

この資料には検査がおこなわれた数「定期監督数」と、その検査のなかで発覚した違反数「違反事業場数」が書かれています。

よってこの定期監督数と違反事業場数を参考にすることで、全体のなかで違反があったブラック企業の割合を算出しました。

つまりこの記事では、定期監督で違反があった企業を「ブラック企業」とみなしたわけです。

今回の前提条件でブラック企業を考えた場合、全体の約7割もの会社がブラックといえるような環境なんですね…!

割合が高すぎて驚いた人も多かったよね。一般的なブラック企業のイメージと異なる可能性があるとはいえ、違反率が高いことは事実だしもっと改善できるのが理想だよね。

【前提】ブラック企業の割合は定義によって変わる

ブラック企業の割合を紹介する前に、前提を共有させてください。

それは、ブラック企業の割合は「ブラック企業の定義」によって異なるという話です。

これは当たり前のことですが、ブラック企業とは何か?の考え方が人によって異なると、割合の出し方も変わってくるんですよね。

たとえば「残業が月45時間以上の会社」をブラックだと感じる人もいれば、「月20時間以上の会社」をブラック企業だと思う人もいるでしょう。

それぞれ”何をもってブラックだと感じるか”の基準がちがうので、人によってブラック企業の割合は当然変わります。

つまりブラック企業の割合を考えるときには、その前にブラック企業の定義をはっきりさせておく必要があるわけですね。

ただ、ブラック企業に明確な定義は存在しません。

あくまでも、「明確な定義は存在しないので、この記事では代替となるデータを参考に割合を算出していること」を理解しておいてください。

【ブラック企業の割合を考える上での前提】

- そもそも割合を考えるには明確な定義が必要

- ただ明確なブラック企業の定義は存在しないので、この記事では代替データを参考に割合を算出している

なお、ブラック企業の定義については「【ブラック企業とは?】定義や共通する特徴と合わせて見抜く方法も徹底解説!」にてより詳しくまとめています。

やや複雑な話かもだけど、割合の数値を適切に把握するには理解必須の内容だよ。次章の内容を読み進める前に、ぜひ意味合いをしっかり整理しておいてね。

ブラック企業で違反率が高い項目

本章と次章では、前述したデータを深堀りするような情報を共有していきますね。

まずこの章では、ブラック企業で違反率が高かった項目を紹介します。

| 違反項目 | 違反件数 |

|---|---|

| 安全基準 | 22,432 |

| 労働安全衛生規則 | 21,642 |

| 労働時間 | 19,493 |

| 割増賃金 | 16,701 |

| 労働条件の明示 | 10,817 |

| 賃金台帳 | 9893 |

| 就業規則 | 9088 |

| 年次有給休暇管理簿 | 5443 |

| 賃金不払 | 4926 |

| 衛生基準 | 4148 |

参考:「令和2年労働基準監督年報:定期監督等実施状況・法違反状況」

「労働基準法のなかでもどの項目で違反を指摘された企業が多かったか」を見ると、まず安全に関する項目の違反件数が多かったとわかります。

そのほかの項目を見ると、労働時間や割増賃金・賃金不払などいわゆるブラック企業と聞いて連想するような内容の違反も多いとわかりますね。

安全面での違反はぱっとイメージできていなかったのですが、全体の中での件数を見ると1位と2位を占めているのですね。

労働災害などを防ぐための取り組みが積極的におこなわれている証拠ともいえるかもしれないね。

ブラック企業の割合が高い業界

次にこの章では、ブラック企業の割合が高い業界を紹介します。

労働基準監督年報の資料では業界別の違反データもまとまっていたので、その中で違反率が高かった業界を整理しました。

| 業種 | 違反比率 |

|---|---|

| 印刷・製本業 | 80.3% |

| 家具・装飾品製造業 | 79.3% |

| 畜産業 | 79.2% |

| 農業 | 78.7% |

| 金属製品製造業 | 78.7% |

| 旅館業 | 78.5% |

| 木材・木製品製造業 | 77.3% |

| 飲食店 | 76.9% |

| パルプ・紙・紙加工品製造業 | 75.8% |

| 映画・演劇業 | 75.0% |

参考:「令和2年労働基準監督年報:定期監督等実施状況・法違反状況」

業界別の違反比率を見ると、上位の業種では約8割もの会社が労働基準法違反をしているとわかりますね。

かなり高い割合ですし、むしろ違反していない企業が少数派となっています。

これから志望業界を考える人がいたら、上記のデータは参考になるかもしれません。

1つの参考資料として、ぜひ適切に活用してみてくださいね。

「違反があった企業=確実にブラック企業」ともいえないけど、労働基準法違反があることはやはり懸念材料にはなるね。

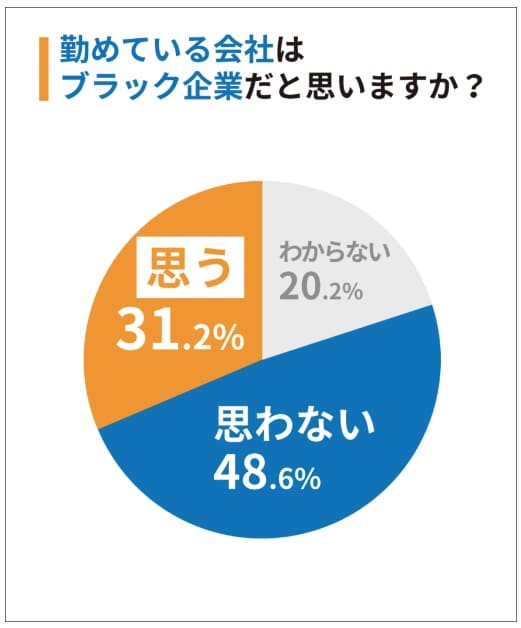

勤務先をブラック企業だと思う人の割合は約3割

この章では、「自分の勤務先をブラック企業だと思うか」というアンケート結果を共有しますね。

日本労働調査組合がおこなった調査です。

実際に企業で働く人の生の声が反映されているので、順に見ていきましょう。

【勤務先をブラック企業だと思う人の割合】

- 全体の回答結果

- 年代別の回答結果

- ブラック企業の定義に関する回答結果

全体の回答結果

まずは年代を問わず、全体を対象としたときのアンケート結果を紹介します。

純粋に「ブラック企業と思う人」は、全体の3割程度だとわかりますね。

参考:日本労働調査組合「【日労公式】「約3人に1人」が自分の職場をブラック企業だと思うと回答「ブラック企業に関するアンケート」結果」

ブラック企業だと思わない人を除くと、実に51.4%の人は「自身の勤務先をブラック企業かもしれない」と感じていることがわかります。

「約半数の人は職場に多少なりとも違和感を覚えている」ともいえるかもしれません。

年代別の回答結果

続いては、年代別のアンケート結果を紹介します。

年代別に見ると、20代や30代などの若い世代ほど「ブラック企業だと思う」と回答した人が多いとわかりました。

一方で「ブラック企業だと思わない」と回答した人の割合は、40代がもっとも多いともわかります。

40代となると転職して自分が働きやすい環境に属していたり、すでに長期に渡って働けていたりして会社に対して不満を感じにくいのかもしれません。

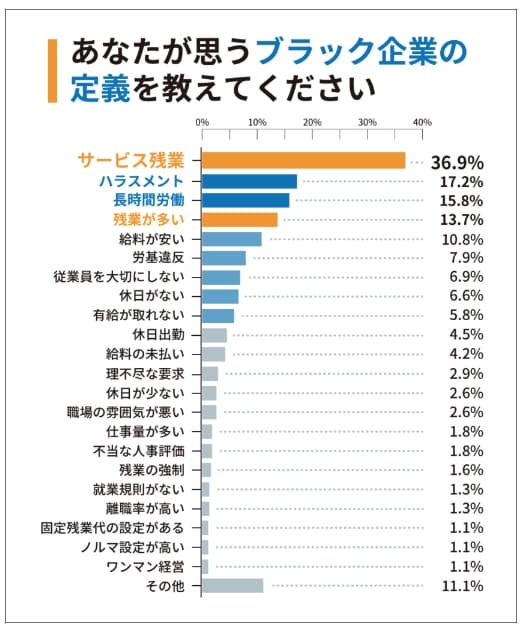

ブラック企業の定義に関する回答結果

最後に紹介するのは、ブラック企業の定義に関する回答結果です。

これは「どんな条件の会社をブラック企業だと感じるか?」というデータですね。

この結果を見るに、圧倒的に割合が高かったのはサービス残業でした。

たしかに無賃で残業をさせられるような会社は、ブラックだと感じますよね。

長時間労働や残業の多さも上位となっており、自分が求める以上の労働をさせられるような会社では不満を感じやすいとわかります。

また、ハラスメントや給料が低いことなどもトップ5に入っていました。

いわゆるブラック企業と聞いて連想するような特徴があると、やはり従業員としてもブラックな環境だと感じることが多そうですね。

無賃で残業することはもちろんですが、自分が理想とする時間以上の労働をしないといけない会社ではたしかに不満を感じやすいかもしれないですね。

実際に働いている人のアンケート結果は参考になるよね。とくに若年層では不満を感じる人が多そうだし、長期で見て自分に合う会社を探すことも大切かもしれないね。

ブラック企業を排除した求人サイト|ホワイト企業ナビ

ここまでは、ブラック企業の割合に関するさまざまなデータを共有しました。

もちろんこれらのデータを知ることも大切ですが、より重要なのは「ブラック企業を避けるためにどんな行動を起こすか」ではないでしょうか。

この記事の指標を参考にすると、ブラック企業ではない会社は少数です。

だからこそ、ほかの人が実践していないような行動を起こす必要があるんですよね。

では、どんな行動の優先度が高いかというと、僕の結論としては「そもそも優良企業だけを探す方法を考えること」です。

具体的におすすめしたいのは、ブラック企業を排除して優良企業の求人だけに特化した就活サイト「ホワイト企業ナビ」の活用です。

ホワイト企業ナビは僕が運営するサービスですが、優良企業だけを探す方法がないことに課題を感じて立ち上げを決意したサイトなんですよね。

▼こんなサイトです!見やすいデザインにこだわりました!

ホワイト企業ナビの最大の特徴は、取り扱い企業をかなり厳選していること。

具体的には、次の3条件をすべて満たす企業の求人しか掲載していません。

【ホワイト企業ナビに掲載している優良企業の条件】

- 残業時間が月25時間未満

- 3年後離職率が30%未満

- 年間休日数が120日以上

そもそも上記の条件を満たす企業しか掲載できない仕組みにしているので、就活生はある程度の働きやすさが保証された企業だけを探せます。

3条件以外にも企業はチェックしていて、事業内容や職場環境などを総合的に判断して優良と考えた会社だけを掲載しています。

プロライターが所属する編集部が各求人の中身をまとめており、情報の見やすさや質にこだわっている点も強みですね。

一度でもサイトを見てもらえたら、一般的なサービスとの違いを感じてもらえるはずです。

現状はまだ掲載企業数が少ないですが、愛される求人サイトを目指して1つずつ丁寧に着実に企業を探して掲載しています。

ブラック企業を避けたい気持ちはあるものの企業探しに苦戦していた人は、ぜひ気軽にサイトを覗いてみてくださいね!

優良企業から候補を厳選したいという人にはまさにぴったりなはず。かなり力を入れて作ったサイトなので、少しでも興味を持ってくれたらぜひサイトを覗いてみてね!

ブラック企業を避けて就活・転職活動を進める方法

次に、ブラック企業を避けて就活・転職活動を進める方法を紹介します。

ブラック企業を避ける意味ではホワイト企業ナビの利用がおすすめですが、そのほかにも考えられる方法がいくつかあるんですよね。

ここでは、就活を7年以上研究してきた僕が考える対策をまとめました。

以下の内容について、順に確認していきましょう。

【ブラック企業を避けて就活・転職活動を進める方法】

- ブラック企業が多い業界を把握しておく

- ブラック企業あるあると照らし合わせる

- ブラック企業の見分け方に関する情報を参考にする

- 口コミサイトをじっくりチェックする

- そもそも優良度の高い会社だけを探す

方法① ブラック企業が多い業界を把握しておく

1つ目は、ブラック度の判断基準として業界にも目を向けること。

どの業界でも、同じ業界内ではビジネスモデルも似たものになりやすいです。

ゆえにビジネスモデル的に利益が生まれにくい業界なども存在し、その業界ではブラック企業も自然と生まれやすいんですよね。

あくまでも主観的な意見になりますが、僕が考えるブラック業界は以下のとおりです。

【ブラック業界ランキング】

1位:飲食業界

2位:運送業界(トラックやタクシー運転手)

3位:宿泊業界(ホテルや旅館)

4位:教育・学習支援業界(塾など)

5位:介護業界

6位:美容師業界

7位:営業代行業界

8位:小売業界(スーパー・デパート・アパレルなど)

9位:ブライダル業界

10位:派遣業界

11位:投資用不動産業界

12位:娯楽業界(映画館やパチンコなど)

13位:引っ越し業界

14位:証券業界

15位:IT業界(ベンチャー)

16位:広告代理店業界

17位:保険業界

18位:自動車販売業界

19位:金融業界(銀行の個人営業)

20位:建設業界

念のための補足ですが、上記の業界内にも当然ホワイト企業は存在します。

あくまで僕が「ブラック企業が多くなりやすいと考える業界のランキング」なので、その点は適切に理解しておいてくださいね。

なお、ブラック業界については以下の記事でより詳しくまとめました。

各業界がなぜブラックといえるのか?なども詳しく説明しているので、より詳細な情報を得たい人はぜひ一読してみてください!

方法② ブラック企業あるあると照らし合わせる

ブラック企業には、共通してよく見られるあるあるが多く存在します。

たとえば、長時間労働が当たり前となっている・サービス残業をさせられるなどってよく耳にすることがありますよね。

よってこれらのあるあるを押さえておくと、企業探しの段階で役に立ちます。

「ブラック企業では長時間残業させられることが多い→残業が多い会社は避ける」などの動きができるわけですね。

【ブラック企業あるあるの例】

- 新人や若手社員が早く出社するルールがある

- 飲み会や社内イベントへの参加を強要される

- 研修制度がない

- 勤務時間外にも連絡される

- 常に求人募集されている

- 残業時間や離職率が公開されていない

- 選考ステップが明らかに少ない

- 第一志望かどうか何度も聞いてくる

- 退職を認めてもらえない

- 前触れなく会社をやめる社員がいる

ブラック企業について考えるとき、大半の人は残業や給料のことを思い浮かべます。

でも、それ以外にもブラック企業のあるあるは多く存在するんですよね。

ざっとでも多くの項目を頭に入れておくと、ブラック企業を避けやすくなるものです。

上記を含めたブラック企業あるあるも別記事でより詳しくまとめているので、ブラック企業への理解が浅い人はぜひチェックしてみてくださいね。

方法③ ブラック企業の見分け方に関する情報を参考にする

ブラック企業の具体的な見分け方を活用するのもおすすめです。

就活攻略論でもそうですが、就活ノウハウを公開するメディアでは「ブラック企業の見分け方」をまとめていることが多くあります。

ゆえにこれらの情報を参考にすると、手っ取り早くブラック企業を見分ける方法を知れるんですよね。

【僕が考えるブラック企業の見分け方】

- 残業時間が極端に長くないか

- 3年後離職率が極端に高くないか

- 年間休日数が極端に少なくないか

- 有給消化率が極端に低くないか

- 達成が厳しいノルマが設定されていないか

- 福利厚生があまりに不十分でないか

- 女性の働きやすさに配慮されていないか

- 参入障壁が低く競争が激しい業界でないか

- 業界水準と比較して利益率が低くないか

- 労働集約型のビジネスモデルでないか

- 衰退傾向にある業界でないか

- 対応する顧客が「個人」でないか

- ブラック業界だと知れ渡っていて常に人員不足でないか

やはり残業時間や年間休日数などは、企業の優良度を判断する指標になりますね。

上記の詳細も別記事にて共有しているので、各項目についてより詳しい内容を理解したい人はぜひあわせてご覧ください!

方法④ 口コミサイトをじっくりチェックする

ブラック企業を見分ける際には、口コミサイトも有用です。

口コミサイトには、各企業で実際に働く方の声が投稿されています。

過去にその企業で働いていた方も口コミを投稿していることがあり、悪い内容も含めてリアルな情報を集めるのに最適なんですよね。

【おすすめの口コミサイト】

注意点としては、口コミはすべて主観的な意見であること。

口コミサイトには匿名で投稿できますし、どれも個人の意見にすぎないので、どの口コミも信じてしまうのは危険です。

ざっとでも全体に目を通し、共通する内容から実態を予想するのがおすすめですね。

上記の2サイトは無料で使えますし、エントリーを検討しているような企業があれば応募前に口コミをチェックしておきましょう。

方法⑤ そもそも優良度の高い会社だけを探す

ブラック企業を避けるためのスタンスとして、そもそも優良企業だけを探す努力をすることも大切です。

これは前章でも共有した内容ですが、やはり優良企業だけを厳選できていればブラック企業を見極める労力も少なくなるんですよね。

この観点で考えると、やはりまずはホワイト企業ナビを使ってみてほしいです。

手前味噌ですが、ブラック企業を避ける上では本当に相性がよいんですよね。

ただ、ホワイト企業ナビ以外にも僕がおすすめしたいサービスはいくつかあります。

よって最後の章ではおすすめサービスを共有するので、そのほかの選択肢も知りたい人はぜひそのまま読み進めてみてください!

ブラック企業を避けるためにできる対策はいくつもあるのですね…!

すべてを実践するのは大変だけど、努力次第で避けられる可能性は高まるよ。将来の後悔を防ぐためにも、今の段階でできることを愚直に実践していこうね!

優良度の高いホワイト企業の探し方|新卒向け

優良度の高いホワイト企業の探し方を共有します。

大手ナビサイト以外にも、質の高い就活支援サービスはいくつもありますよ!

なお、転職者向けのおすすめ戦略は「転職を7年研究した僕が考える「ホワイト企業に転職するために必須の3ステップ」と年収も上げる戦略!」でまとめています。

有用なおすすめサービスも共有しているので、転職希望者の方はこちらをぜひ!

【優良度の高いホワイト企業の探し方】

- 就活エージェントに優良企業を紹介してもらう

- 逆求人型サイトを使って優良企業との接点を増やす

探し方② 就活エージェントに優良企業を紹介してもらう

1つ目は、就活エージェントに優良企業を紹介してもらう方法です。

就活エージェントとは、次のような支援をしてくれるサービスのこと。

就活生の内定獲得までを幅広く支援してくれるサービスですね。

【就活エージェントのサービス内容】

- 就活相談

- 自分に合った求人の紹介

- 選考支援(ES添削や面接対策)

- 企業との面接のセッティング

- 面接後のフィードバック共有

就職先に求める希望条件を伝えると、あなたと相性がよさそうな会社をピックアップしてくれます。

エージェントは就活市場に精通したプロなので、過去のあらゆる情報を踏まえて優良度の高い・かつ条件に合う会社を厳選してくれるんですよね。

就活生が無料で使えるのはサービスを利用する企業側が手数料を支払っているゆえなので、怪しく思う必要は一切ないですよ!

僕が最もおすすめするのは「ミーツカンパニー就活サポート」

サービスは何十種類もありますが、僕が今就活生なら「ミーツカンパニー就活サポート」を利用します。

ミーツカンパニー就活サポートを他のエージェントよりもおすすめする理由は、「知られざる企業を紹介する」というコンセプトにあります。

就活エージェントの中には、労働条件が本当にやばい企業を紹介してくるところもあるのですが、その点で、ミーツカンパニー就活サポートは紹介企業の質が高いのが大きなメリットです。

またミーツカンパニー就活サポートは、全国の就活生が利用できて、かつオンライン面談にも対応しているのが神。

運営会社も人材業界の超大手である株式会社DYMなので安心できる。

就活エージェントおすすめランキングでも1位としている就活エージェントです。

▼就活エージェント利用者の声

初めて就活エージェントと面談したけど意外と良かった、普通のサイトに絶対載ってないけど私の希望に合う求人めっちゃ紹介してもらった…新潟の企業も紹介してくれるらしい笑

— ま…てぃ (@marietty122111) February 27, 2020

なんだかんだでESと面接のお悩みも解決したし…すげーな

もちろんミーツカンパニー就活サポートを利用するとしても、就活エージェントは担当者の質で決まるので、「この担当者は合わないな」と思えば利用を停止しましょう

(無料なので担当者が合わない場合はすぐに切ればデメリットはなしなので!)

探し方③ 逆求人型サイトを使って優良企業との接点を増やす

逆求人型サイトの利用もおすすめですね。

逆求人サイトとはプロフィールを登録しておくことで、企業側からスカウトが届く求人サイトのこと。

マイナビなどとは真逆で、企業側から就活生にコンタクトを取るサイトですね。

就活生はプロフィールを登録したら、魅力的な企業からのスカウトを待つだけです。

もちろん希望にあわない会社からもスカウトは来ますが、興味のない会社には返信する必要はないので、無駄に時間がかかることはありません。

何より意外とスカウトは届くものなので、半自動的に企業との接点を獲得できる状態を作れるのはかなりありがたいですよ。

サイト選びで重要なのは、登録企業数と企業種類が多いサービスを使うこと。

そもそも多くの企業が利用していないサイトではスカウトが届きにくいですし、企業の選択肢が狭いサイトでは自分が求めるオファーが届きにくいです。

よって個人的には「キミスカ」がベストだと考えています。

上記以外の逆求人型サイトはランキング形式で紹介しているので、もしその他も気になる人がいたらぜひ一読してみてください!

無料で内定獲得をサポートしてもらえたり、企業との接点獲得を自動化できたりするサービスはかなり魅力的ですね!

意外と知らない就活生も多いけど、質の高い有用なサービスはいくつもある。もしこのタイミングで知った人がいたら、迷わず早めに登録を済ませておくといいよ!

ブラック企業の割合についてよくある質問

最後に、ブラック企業の割合についてよくある質問に回答していきます。

気になることがある人は、参考にしてくださいね。

【ブラック企業の割合についてよくある質問】

- 日本企業はブラックばかりですか?

質問① 日本企業はブラックばかりですか?

この記事でお伝えしたとおり、労働基準監督年報のデータを参考にするとブラック企業の割合は約7割でした。

数字を見ると、「ブラック企業ばかりだ…」と感じるでしょう。

ただ、ブラック企業と感じる基準は人によって違います。

同じ企業に対して、ブラック企業だと感じる人もいれば、ブラックだとは思わない人もいるんですね。

よって、一概に「日本企業はブラックばかりだ」とは言えないでしょう。

大事なのは、「ブラック企業を避け自分にとってのホワイト企業を見つけること」です。

そのためにも、まずはあなたがどんな企業をブラックだと感じるのかの基準を明確にしましょう。

その上で、ホワイト企業ナビやミーツカンパニー就活サポートを活用してあなたに合うホワイト企業を探してみてくださいね。

本記事の要点まとめ

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!

ブラック企業に明確な定義がないゆえに、正確な割合を算出することは困難です。

ただ、厚生労働省が公表する労働基準監督年報のデータを使用すると、ブラック企業の割合は約7割と算出できました。

とはいえ割合を知ることも重要ですが、より大切なのはブラック企業を避けるための対策をどれだけ実行に移せたかどうかです。

行動次第で優良企業に入る可能性は高められるので、今できることに集中して対策を実践してみてくださいね。

ちなみにこの記事を読み終わったら、次に「就活マンが考える「就活を成功させるために必須の6大ポイント」を共有!」も読んでみてください。

僕が現状考えるもっとも有効な就活の攻略法を簡潔にまとめています。

就活全体ではブラック企業を避ける以外にも意識すべきことがあるので、この観点が欠けていた人はぜひさくっと一読してみてください。

それでは、最後に本記事の要点をまとめて終わりとしましょうか!

【本記事の要点】

- ブラック企業の割合はブラック企業の定義によって変わり、明確な定義が存在しない以上は正確な割合を算出することは難しい。

- 労働基準監督年報の違反事例を基準にすると、ブラック企業の割合は約7割である。

- 違反項目を個別に見ると、安全基準や安全衛生などに関する違反件数がとくに多い。

- 年代別のアンケート結果を見ると、若年層ほど多くの人が自分が働く企業をブラックと感じている。

- ブラック企業の割合を知ることも大切だが、それ以上に今できる対策を考えることが重要である。