こんにちは!

就活を研究し続けて7年目、書いた記事は1000以上の就活マンです。

就活や転職活動の中で、最も重要な作業の1つが企業選びですよね。

どれだけ選考対策をして評価されようが、選んだ企業が自分に合わない、更にはブラック企業だったら元も子もありません...!

僕が就活生の時、とにかく「ブラック企業かどうか」の見極めを徹底してました!

その後、7年に渡り就活ブログを書いてきた中で重要だと考えるブラック企業の見分け方を、今回は皆さんに共有していきますね!

ちなみに個人的には、就活でも転職でも働きやすい企業に入社すべきだと考えています。

なぜなら心の余裕を持った状態で未来について考えることが重要だと思うからです。

ブラック企業は一概に悪いわけじゃなくて、そこでスキルや実績を積むことも可能。

ですが、心の余裕を持つことはなかなかできない。

結果的に目の前のことに追われてしまう。

それで幸せなら良いですが、頑張った先で「こんなはずじゃ...」となるのはつらすぎる。

僕と同じように、まずはブラック企業を避けて、働きやすい企業に入社したいと考えている方はぜひこの記事を参考にしてください。

一緒にブラック企業の見分け方への理解を徹底的に深めていきましょう!

ブラック企業かどうか、求人内容や口コミサイトから見分けることができます!僕が考える重要指標を今回はすべて共有していきますね!

- そもそもブラック企業の定義とは?

- ブラック企業の見分け方【重要な13の指標】

- 見分け方① 残業時間が極端に長くないか

- 見分け方② 3年後離職率が極端に高くないか

- 見分け方③ 年間休日数が極端に少なくないか

- 見分け方④ 有給消化率が極端に低くないか

- 見分け方⑤ 達成が厳しいノルマが設定されていないか

- 見分け方⑥ 福利厚生があまりに不十分でないか

- 見分け方⑦ 女性の働きやすさに配慮されていないか

- 見分け方⑧ 参入障壁が低く競争が激しい業界でないか

- 見分け方⑨ 業界水準と比較して利益率が低くないか

- 見分け方⑩ 労働集約型のビジネスモデルでないか

- 見分け方⑪ 衰退傾向にある業界でないか

- 見分け方⑫ 対応する顧客が「個人」でないか

- 見分け方⑬ ブラック業界だと知れ渡っていて常に人員不足でないか

- ブラック企業は何を用いて見分けることができる?

- 求人を元にしたブラック企業の見分け方

- ブラック企業のその他の見分け方

- ブラック企業の見分け方に関してよくある質問

- 本記事の要点まとめ

そもそもブラック企業の定義とは?

ブラック企業の見分け方を見ていく前に、そもそもブラック企業とは何でしょうか?

実は正式な「ブラック企業」の定義は特に存在しないんですよね。

よって、人によっては「残業時間がめちゃくちゃ長い企業はブラックだ」とか「土日も出勤させられる企業はブラックだ」とブラック企業に対する認識が異なってきます。

ちなみにブラック企業の明確な定義は存在しませんが、厚生労働省は以下のようにブラック企業のことを説明しています。

厚生労働省においては、「ブラック企業」について定義していませんが、一般的な特徴として、① 労働者に対し極端な長時間労働やノルマを課す、② 賃金不払残業やパワーハラスメントが横行するなど企業全体のコンプライアンス意識が低い、③ このような状況下で労働者に対し過度の選別を行う、などと言われています。

引用:厚生労働省「「ブラック企業」ってどんな会社なの?」

要するに「極端な長時間労働がある」「極端に高いノルマを課される」「給料の不払いが横行している」「パワハラが横行している」などの特徴を持つ企業をブラック企業だと厚生労働省は説明しています。

この厚生労働省による説明も踏まえ、僕はブラック企業を次のように定義しました。

【僕が考えるブラック企業の定義】

ブラック企業とは社員を大切にしていない企業のことである

長時間労働や極端なノルマ、給料の不払いなどは、社員を大切にしている企業では起こりえません。

ちなみに「大切にしようとしているだけの企業」もブラック企業に含みますね。

なぜなら行動や実績が伴っていない限りそれは実行していないと同義だからです。

このようにブラック企業を定義すると、反対に「社員を大切にしている企業」のことをホワイト企業だと定義できるので、押さえておくと理解する上で便利ですよ!

▼ブラック企業の定義に関するまとめ記事:

» 【ブラック企業とは?】定義や共通する特徴と合わせて見抜く方法も徹底解説!

なるほど!明確なブラック企業の定義は存在しないんですね。

そうなんだよ。だから大事なことは「自分がブラック企業だと感じる要因を明確化する→それに当てはまる企業にエントリーしないように見分ける」ってことなんだ!

どんな要素が自分にとってのブラック企業だと言えるのか、まずはそれを考えることからスタートしよう!

ブラック企業の見分け方【重要な13の指標】

ブラック企業の定義付け、見分ける上でどこで情報を得れば良いのかを押さえたところで、本題である見分け方を共有していきます!

僕が入社する企業を選ぶとしたら、以下の13の指標を用いてブラック企業かどうかを見分けていきますね。

【ブラック企業の見分け方】

- 残業時間が極端に長くないか

- 3年後離職率が極端に高くないか

- 年間休日数が極端に少なくないか

- 有給消化率が極端に低くないか

- 達成が厳しいノルマが設定されていないか

- 福利厚生があまりに不十分でないか

- 女性の働きやすさに配慮されていないか

- 参入障壁が低く競争が激しい業界でないか

- 業界水準と比較して利益率が低くないか

- 労働集約型のビジネスモデルでないか

- 衰退傾向にある業界でないか

- 対応する顧客が「個人」でないか

- ブラック業界だと知れ渡っていて常に人員不足でないか

見分け方① 残業時間が極端に長くないか

まず最初に見るのは残業時間ですね!

たとえ給料が低くても、残業時間が短かったらブラック企業とは感じない。

一方で、どれだけ給料が高くても、残業時間が毎日5時間あればブラック企業だという思いますよね。

では具体的にどのぐらい残業時間が長いとブラック企業と言えるか?

36協定という協定を結んでいる場合、「月45時間、年360時間の時間外労働」が認められます。

よって基本的にはこの「月45時間以内」が1つの基準となりますね。

月60時間を超えてくるとブラック企業の可能性は高い

ですがこの月45時間という残業時間は、特別協定を結ぶことで上限を解放できます。

しかし、以下の3点を満たす場合は違法になってくるんですよね。

【違法となる残業時間】

- 残業時間(時間外労働時間)が年間720時間以上

- 残業時間と休日労働を合わせて月100時間以上

- 2ヶ月平均〜6ヶ月平均の残業時間が80時間以上

年間の残業時間が720時間を超えると違法。

よって12ヶ月で割った月60時間を超えてくるとブラック企業だなと僕は認識しますね。

日本企業の平均残業時間は月24時間

合わせて残業時間に関しては、日本企業の平均時間も押さえておきましょう。

openworkが公開しているデータのよると、残業時間は2014年から大幅に減少傾向で2022年4〜6月は月の平均残業時間は24時間となっています。

よって月の残業時間が24時間よりも短いような企業は、残業時間に関して短い企業だと認識できるようにしておくと便利です!

見分け方② 3年後離職率が極端に高くないか

続いて、ブラック企業を見分ける上で重要な指標が3年後離職率ですね。

3年後離職率とは、入社した社員が3年後に離職する割合のこと。

退職する理由には、キャリアアップなどポジティブな理由もあります。

ですが、基本的に3年以内に辞めてしまうのはネガティブな理由によるものが大きいと簡単に予測することができますよね。

よって僕は会社を選ぶ時、必ず3年後離職率があまりに高くないかを確認します!

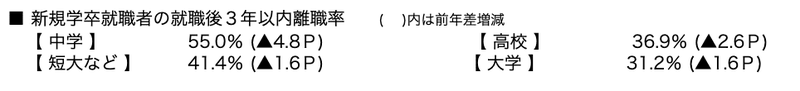

具体的な数字ですが、2021年に厚生労働省が発表したデータが参考になります。

下記のデータを見ると、大学卒業後の新卒者の3年後離職率の平均は31%ですね。

(これが高校生だと36%、短大だと41%、中学生だと55%まで上がります)

ちなみにこの数字は、中小企業と大企業の両方を合わせた数字です。

大企業の方が離職率は低い傾向にあるので、中小企業だと3年後離職率が平均40%を超えてくるため、3年後離職率の平均は3〜4割だと認識しておくと良いですよ。

離職率の平均は業界によっても大きく異なる

補足として、3年後離職率は業界によっても大きく異なります。

以下も厚生労働省の同じ発表からの引用となりますが、大卒の新卒者の場合、宿泊業・飲食サービス業だと3年後離職率の平均は51%と非常に高い。

また娯楽業や教育・学習支援業も平均45%と非常に高いことがわかります。

よって飲食業なら5割。

娯楽業・教育・学習支援業なら4割強。

その他の業界なら3〜4割が3年後離職率の平均だと認識しておいて、自分が志望する企業の離職率と照らし合わせ、「この離職率だとブラック企業かも?」と見分けるようにしましょう。

この点、個人的には3年後離職率は3割以下、できれば2割以下の企業が良いと考えています。

離職率に関しては、めちゃくちゃ重要な指標だと考えているので、求人サイトで検索する時は必ず離職率を検索条件に入れて検索するようにして就活・転職活動してました。

見分け方③ 年間休日数が極端に少なくないか

ここまで紹介した残業時間と離職率は、僕が最も重視する指標です。

次にどの指標を見てブラック企業かどうかを見分けるかとなると、年間休日数は非常に参考になります。

年間休日数とは、文字通りで「1年で何日の休みがあるか」ですね。

この年間休日数の平均も、厚生労働省が発表しているので引用しますね。

以下のデータによると、平均の年間休日数は116日でした。

また事業規模によって平均は異なり、従業員数が30〜99人の小規模企業の場合は110日ですね。

この平均日数とともに押さえておくべきが、労働基準法で定められた休日数。

労働基準法で定められた年間休日数の最低日数は105日です。

よって、年間休日数が105日以下である企業はブラック企業である可能性が非常に高いので要チェックですよ!

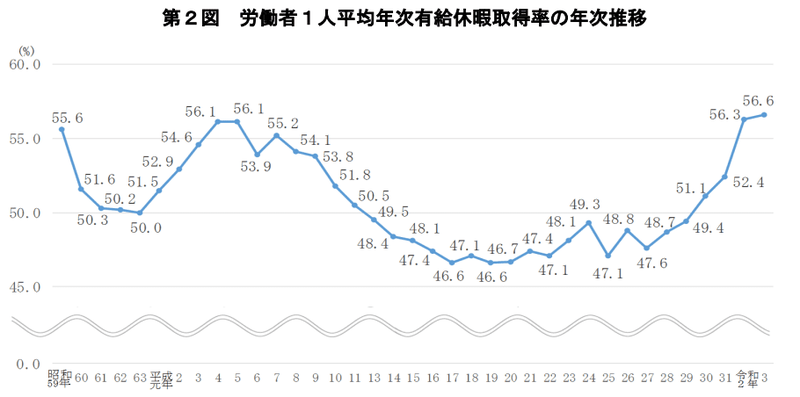

見分け方④ 有給消化率が極端に低くないか

続いて、有給消化率もブラック企業を見分ける上で使える指標です!

厚生労働省が令和3年におこなった調査によると、有給消化率の平均は56%でした。

有給は労働者に与えられた権利であり、それを消化できるできないは、完全に「有給をとっても良いだろうか?」という会社の雰囲気に依存してくる。

よって有給消化率が0%〜20%と、平均と比べてあまりに低い場合はブラック企業である可能性も高いと見分けることができそうですよね。

少なからず僕はそう見分けるようにしています。

見分け方⑤ 達成が厳しいノルマが設定されていないか

次にブラック企業かの見分け方として、ノルマも確認しておくと良いですよ。

あまりに厳しいノルマを設定されてしまう企業は、パワハラが横行していたりとブラック企業である可能性は十分にありますからね。

(そもそも達成可能なノルマを設定できない企業は、社員のマネジメントが下手な会社だと考えることができるので微妙だったりします)

ノルマの確認方法としては、口コミサイトをチェックするのがベスト。

求人サイトなどには書いていないので。

(可能であればOB訪問によって社員さんに確認するのが良いですが、これは手間がかかるので最初にチェックすべきは口コミサイトとなります)

口コミサイトを見て「ノルマが厳しい」という投稿が目立つ企業は、かなり厳しめのノルマが設定されている企業だと判断しましょう。

見分け方⑥ 福利厚生があまりに不十分でないか

次に福利厚生もブラック企業かの見極めに使える指標です。

そもそも福利厚生とは、給料やボーナス以外で社員や社員の家族の生活を向上させるためにおこなう施策の総称のことを指します。

ブラック企業の定義を「社員を大切にしていない企業」だとすると、この福利厚生があまりに不十分であることは、ブラック企業だと判断できますよね。

ちなみにこの福利厚生ですが、法律で定められている「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があり、法定福利厚生がない場合は法律違反。

よってこの法定福利厚生がない企業をブラック企業だと判断することができますよ!

【法定福利厚生の一覧】

- 健康保険(会社が半額負担)

- 厚生年金保険(会社が半額負担)

- 介護保険(会社が半額負担)

- 雇用保険(会社が費用の原則2/3を負担)

- 労災保険(会社が全額負担)

- 子ども・子育て拠出金(会社が全額負担)

法定外福利厚生に関して言うと、僕は「住宅手当」をめちゃくちゃ見ます。

なぜなら「家賃」は手取りから支払う必要があるので、住宅手当として家賃補助があると、手取りが実質的に増えて生活が豊かになるからですね。

見分け方⑦ 女性の働きやすさに配慮されていないか

次にブラック企業かを見分ける指標として、女性の働きやすさへの配慮が挙げられます。

具体的には「育休の有無」や「産後復職率」を見ると良いですよ。

特に産後復職率ですが、ブラック企業の場合は産後に復職したいと思う人は少ないので、めちゃくちゃ低くなる傾向にある。

2018年の男女共同参画局のデータによると、就業継続率は53%です。

よって例えば、産後復職率が20%以下となってくるとかなり低いと言えます。

また育休利用に関しては、復職者38%のうち10%が育休を取得していない。

つまり復職者のうち26%が育休を取得していない(育休取得率の平均は74%といえる)ので、育休取得率もこの平均と比較して、あまりに低いのはブラック企業である可能性が出てきますね。

見分け方⑧ 参入障壁が低く競争が激しい業界でないか

次にブラック企業かどうか見分ける方法として、業界を見る方法があります。

参入障壁が高い業界は競争が激しくないので、ブラック化しにくいのですが、参入障壁が低い業界は競争が激しくなるのでブラック化しやすいんですよね。

例えばあなたが飲食店の経営者だったとします。

その町にあなたの飲食店しかなかったら、ゆるく営業していても客は来て儲かる。

でもその町に飲食店が次々と出店してきたら?

ゆるく営業していれば潰れます。

長い時間営業しないといけなくなるし、材料も良いものを仕入れないと勝てなくなるから、その分だけ利益が少なくなる。

このように競争が激しい業界は当然ブラックな環境になりやすい。

というか、相当な仕組みを作ったり余力がないとブラック化するのが当然とも言えますね。

逆に既得権益や法規制がある参入障壁が高い業界は強い

参入障壁が高く、競争が全然ない業界は逆にホワイト企業が多いです。

例えば、電力などのインフラ業界は既得権益があって新規参入することは難しい。

公務員や独立行政法人なども、税金を財源にしていて新規参入がないので、競争がなく、待遇は良いですよね。

見分け方⑨ 業界水準と比較して利益率が低くないか

続いて、利益率を見ることでブラック企業か見分けることができます。

要するに儲かってない会社はブラック企業になりやすいんですよね。

就活生は意識している人が少ないですが、給料は「利益」から支払われるものです。

よってそもそもの「利益」がないことには十分な給料を払うことができません。

社員が10人で、1ヶ月の利益が100万円だったとしましょう。

全員に均等に配るとして、1人に10万円しか配ることができません。

しかし社員には「月に20万円払います」と宣言している。

あなたが経営者ならどうしますか?

1ヶ月の仕事量を2倍にしましょう。

そうすると、1ヶ月に200万円の利益をあげることができました。

これで1人に20万円支払うことができます。

しかしどうでしょうか?

2倍働かせた社員は疲れきってしまっています。

残業も多少させましたが、1人に20万円以上を払うことはできません。

でもあなたは考えます。

「10万円しか支払えないよりはマシだろう、頑張れよ」と...。

もちろんこれだけ単純な話ではありません。

しかし、このように「利益」が低ければこういう事態になるってことです。

見分け方⑩ 労働集約型のビジネスモデルでないか

続いて、先ほどの「儲からない企業はブラック企業になりやすい」に関連して、その企業のビジネスモデルを見ることでブラック企業か見分けることができます。

具体的に言うと、ビジネスモデルが「労働集約型」の企業は儲かりにくい傾向があるのでブラック企業化しやすいです。

労働集約型のビジネスモデルとは、1時間作業したら1時間分の利益が出るというタイプのことです。

(労働集約型と対になるのが資本集約型のビジネスモデルです、それぞれ詳しく解説しますね)

労働集約型と資本集約型の大きな違いは、将来的な収益の上がり方にあります。

動画編集は労働集約型

例えば「動画編集」の仕事は労働集約型ですね。

依頼を受けて1本の動画を編集することで◯円の利益が出る。

もちろんクオリティを上げることで、1本あたりの単価は上がる可能性があります。

しかしどこまでいっても、「依頼を1つ受けたらいくら」なので売上が大きく伸びることはありません。

YouTuberは資本集約型

労働集約型の反対が「資本集約型」です。

これは「最初は全然結果が出ないけど、後からどんどん結果が大きくなる」というタイプのビジネスモデルですね。

わかりやすい例がYouTuberです。

最初は全然儲からないし結果が出ません。

でも何年も継続していると、どこかのタイミングで急激に伸びる。

そして伸びたら過去の動画も再生されて、結果が増大する。

小売業界や飲食業界がブラック業界である理由がこれ

ここを把握していると、小売業界や飲食業界がブラック業界と言われる理由が分かるんですよね。

小売業、例えばアパレル店は1着売っていくらか儲かる。

飲食店、例えばカフェは1杯売っていくらか儲かる。

お客さんの数が増えたり、取り扱う商品の値段が上がれば儲けも増えます。

しかし1店舗あたりの売上、1人の社員あたりの売上が「資本集約型」のような突然ググーーンと伸びることはほとんどありません。

よって1人あたりの利益はそこまで出ません。

だから給料は低いままだし、労働時間も長くなりがちなのです。

見分け方⑪ 衰退傾向にある業界でないか

次に業界の成長性・衰退性からブラック企業かどうかを見分けることができます。

企業は基本的に「前年比」で利益を追いかけます。

「去年は100万円の売上だったから今年は105万円を目指すぞ」という感じ。

そうなると当然ですが「去年より下がる」ってことは許されません。

常に去年よりも高い売上を強制的に目標にさせられます。

ここで衰退業界ならどうなるでしょうか?

業界は衰退しているのに、売上目標は常に「前年超え」を強制される。

イオンをイメージすると分かりやすいです。

通販で買い物する人が増えて、イオンを利用する人が減ってきている。

それなのにイオンで働く人は「去年よりも売上を上げるぞ」と言われる。

こっちからすると「いやいや、客が減ってるだろうが」ですよね。

でもそんな声は聞いてもらえない。

するとどうなるか?

給料を減らされたり、残業を増やして働かせられたりするわけですね。

(※これはイオンがそうってわけじゃないですよ。あくまで例えでイオンを出してるだけ)

衰退業界がブラック化しやすい理由がわかったと思います。

こうした仕組みによって、衰退業界はどんどんブラック企業へと向かうのです。

ちなみに「衰退業界だから去年よりも売上低くなって当然だよね」と割り切ることは、上場企業なら不可能。

中小企業でもそんなふうに割り切る経営者は当然少ないですから。

見分け方⑫ 対応する顧客が「個人」でないか

続いて、対応する顧客が個人か法人かを見ることで、ブラック企業の傾向があるかどうか見分けることができます。

一般の個人を顧客にしている事業を展開している企業もブラック化しやすい。

個人を顧客にすると「クレームが多い」「相手はプライベートの時間を割いているので比較的態度が悪い」「1人あたりの利益率が低い」という特徴を持ちやすいからです。

顧客が個人だと、めっちゃ頑張って対応したのに理不尽なクレームをもらったり、説明が大変だったりする。

それなのに利益は大きく出ないとくればブラック化しすいのは当然ですよね。

同じ会社内でも所属によってここは変わる

同じ会社内であっても、所属によって対応する顧客は変わります。

例えば家具のニトリも「営業職」や「商品企画」などの本社機能は対応する顧客が法人。

一方で、販売店の店長や店員さんは対応する顧客が一般個人。

同じ会社でも、所属や職種によって対応する顧客が変わってくることを覚えておきましょう。

(本社勤務はホワイトだけど、店舗勤務はブラックとかよくある話です!)

見分け方⑬ ブラック業界だと知れ渡っていて常に人員不足でないか

そして最後に、業界がブラック業界だと知れ渡っている場合、それによって人員不足になることが予想できるため、ブラック企業かどうか見分ける指標になりますね。

そもそも「人手不足」の企業はブラック企業になりやすいです。

1社員あたりの仕事量が多くなるので当然の話。

よってブラック業界だと知れ渡っていて、転職希望者や新卒での入社希望者が減ると、どんどん人手不足が加速していきます。

そうなるとブラック化も更に進み、ニュースになる。

そのニュースによってブラック業界だという認知も更に進み、人手不足も加速する。

まさに「ブラック化のスパイラル」に陥るんですよね。

特にブラック業界としての知名度が高い「飲食業界」や「宿泊業界」は人手不足がどんどん加速するでしょう。

よってロボットなど機械化を進めるしかありません。

以上紹介した13の指標を総合的に用いて、僕はブラック企業を見分けるようにしています。

「13も指標があるけど、このうち何個満たすとブラック企業なの?」と思うかもしれないですが、ブラック企業の定義が存在しない以上、大事なことは「自分にとってブラック企業だと思う指標に当てはまるかどうか」で見ることが重要です。

ではまとめとして、ここで紹介した13の指標をまとめておきますね。

自身の就活や転職に活かしてもらえると嬉しいです!

| 見分けるための指標 | 指標に対する見方 |

|---|---|

| 残業時間が極端に長くないか | ・平均は月24時間 ・月60時間以上なら完全アウト |

| 3年後離職率が極端に高くないか | ・平均は3〜4割 ・飲食業なら平均は5割 ・5割以上となると厳しいか |

| 年間休日数が極端に少なくないか | ・平均は116日 ・105日以内はアウト |

| 有給消化率が極端に低くないか | ・平均は56% ・0〜20%だと厳しいか |

| 達成が厳しいノルマが設定されていないか | ・口コミサイトに複数ノルマに対する厳しい声があると厳しいか |

| 福利厚生があまりに不十分でないか | ・法定内福利厚生がないとアウト |

| 女性の働きやすさに配慮されていないか | ・産後復職率が20%以下だと厳しいか |

| 参入障壁が低く競争が激しい業界でないか | ・参入障壁が低い業界だとブラック企業は多い傾向 |

| 業界水準と比較して利益率が低くないか | ・利益率が業界平均の半分以下だと厳しいか |

| 労働集約型のビジネスモデルでないか | ・労働集約型のビジネスモデルはブラック企業は多い傾向 |

| 衰退傾向にある業界でないか | ・衰退業界の企業はブラック企業が多い傾向 |

| 対応する顧客が「個人」でないか | ・顧客が個人だとブラック化しやすい傾向 |

| ブラック業界だと知れ渡っていて常に人員不足でないか | ・ブラック業界で人員不足の企業は厳しいか |

これらの指標を持って就活エージェントから求人を紹介してもらうのもおすすめ

ちなみにこれらの指標を持った上で、就活エージェントから自分に合う企業を紹介してもらうのもおすすめできます。

就活エージェントとは、完全無料で利用でき、面談を元にして求人の紹介から選考支援までを一貫してサポートしてくれるサービスです。

微妙な求人を紹介してくるような担当者が付いてしまうと、最低なサービスになりますが、質の高い担当者がつくと神サービスになります。

僕のおすすめどころは全国対応かつ、オンラインで面談できる「ミーツカンパニー就活サポート」と「

キャリアチケット」ですね。

就活エージェントのおすすめに関しては別記事でランキング化しているので、合わせて参考にしてください!

» 就活エージェントおすすめランキング【1位〜20位】※5/25更新

条件の良い企業をリスト化して無料配布してます!

ここまでブラック企業の見分け方を紹介してきました!

読者の皆さんが思うのが「ブラック企業を見分けるよりも、ホワイト企業を紹介してくれよ」というところだと思います。(僕もそう思いますw)

就活攻略論の公式ラインにて「残業時間が短い企業リスト・3年後離職率が低い企業リスト」を無料配布しています。

就活攻略論の公式ラインではとにかく優良企業に就職する方法に特化した情報発信を行っているので、ぜひ追加してもらえると嬉しいです!

現在の公式ライン友達数:8500人

▼公式ラインを追加後にすぐにダウンロードできます!

ここで紹介したブラック企業を見分けるための指標を把握しつつ、「この中で特に自分はどの指標を大事にするか」を考えるようにしてくださいね!自分にとってのブラック企業の明確化こそが最も大切なので!

ブラック企業は何を用いて見分けることができる?

ここまでブラック企業の見分け方を共有してきました。

紹介した指標はどこで見れば良いのか、どこを見れば良いのか気になりますよね。

そこでこの章にて、ブラック企業かどうかの指標は何を見て判断すれば良いのかを解説していきます。

様々な方法がありますが、その中で僕は以下の4つに目を通しますね。

【ブラック企業かどうかの指標を見る場所】

- 求人情報(求人票)

- 企業の口コミサイト

- 業界地図・就職四季報などの本

- OB訪問(現場の社員さんへの直接的なヒアリング)

①求人情報(求人票)

まず基本的に見るのは求人情報ですね。

マイナビやリクナビなどの大手求人サイトに公開されている情報だけでなく、その企業の採用ページにも必ず目を通すようにします。

この求人情報からブラック企業を見分けることもできるので、次の章にて求人情報を元にしたブラック企業の見分け方を解説します。

②企業の口コミサイト

次にブラック企業を見分けるのに欠かせないのが口コミサイトです。

口コミサイトは、現役の社員やOBからの各企業に対する口コミが投稿されているサイト。

ぐるなびや食べログのように、一般の人が投稿しているので信憑性が高いですね。

▼エンライトハウスに投稿された口コミ

利用すべき口コミサイトとしては大手サイトが良いです。

とにかく口コミ数が多いサイトの方が利用価値が高いですからね。

ちなみに口コミサイトを利用する上で注意すべきは、1つの口コミだけを信頼しないことです。

レストランの口コミやアプリの口コミなども一緒ですが、「その人だけの主観で全然一般的にではない口コミ」っていうのがあるんですよね。

「ここのレストランのお肉は固いですね」と書いてあっても、実際食べると「全然固くなくておいしいじゃん!」みたいなことがよくある。

これは会社の口コミサイトでも全く同じことが言えます。

よって大事なことは「多くの口コミで同じことが言及されている口コミ」「根拠がはっきりしていて納得性が高い口コミ」という2種類の口コミを参考にしていくことが重要です。

多くの口コミで同じことが言及されている口コミ

まず多くの口コミで同じことが言及されている場合。

多くの社員さんやOBが同じことを言っているなら、その信頼性は高いです。

実際にレストランの口コミでも、「味はおいしいが店員さんの態度が悪い」と大量にかかれているところってマジで店員さんの態度が悪かったりするw

根拠がはっきりしていて納得性が高い口コミ

次に根拠がはっきりしている口コミも参考になります。

根拠がはっきりしているとは、例えば「残業が多い職場です」とだけ書かれているのではなく、「営業ノルマが厳しく設定されているため営業職の方は残業が多いです」と理由が示されている口コミのことです。

どんな情報でも大事なのは「根拠・理由」です。

その会社に個人的な恨みがある人が適当な口コミを投稿している場合もあるので、1つだけの口コミを参考にするのではなく、これらの特徴を持つ口コミを参考にするようにしてください!

③業界地図・就職四季報などの本

次に書籍もブラック企業を見分ける上で参考になります。

特におすすめで、僕も就活生の時にフル活用していたのが「業界地図」と「就職四季報」ですね。

まず業界地図とは、各業界の概要・特徴・対象企業などが記載されており、業界についての理解を深めるのに最もおすすめの書籍です。

下記の見本の右下に「業界天気予報」という項目があり、それを見ることで簡単に「その業界の現在の景気や成長性」がわかるので、めちゃくちゃ参考になりますよ!

▼業界地図の内容

次に就職四季報も僕が就活生の時、フル活用してました。

就職四季報を見ることで、企業ごとの「残業時間・平均年収・離職率」を簡単に把握できるのと、エントリーシートの通過率や選考過程などの情報も書かれているので、本当に便利でした。

また就職四季報は出版元である東洋経済新報社が企業と中立の立場で、その企業の情報を掲載しているので情報の信憑性が高い点もポイント。

就職四季報は大手版と中堅・中小企業版があるのですが、どちらも購入して活用することをおすすめします。

特に中堅・中小企業は、知名度は低いが働きやすい優良企業の把握にも繋がるので、個人的には特におすすめしてます。

▼就職四季報|大手企業版

▼就職四季報|中小・中堅企業版

④OB訪問(現場の社員さんへの直接的なヒアリング)

そして最後、これは面接が進んだ企業に対して、ブラック企業かどうか見分ける参考にしたいのがOB訪問です。

要するに現場の社員さんへのヒアリングの機会ですね。

やっぱり求人情報や口コミサイトを使っても、その企業のことを知るには限界がある。

これはレストランも同じですよね。

そのレストランのホームページを見ても、食べログで口コミを読んでも、そのレストランが絶対に美味しいかどうか確証は得られません。

ではどうすれば確証に近づくことができるか?より理解できるのか?

やっぱりその会社で働いている人、レストランで言えば実際に食べに行った人に直接話を聞くのが一番です!

よってOB訪問こそ、ブラック企業を見分ける上で最も重要な方法だと言えます。

しかし、このOB訪問にはデメリットもあって、それはあまりに工数がかかること。

労力、時間がかかるので、僕のおすすめは「志望度がめちゃくちゃ高い企業」または「選考が進んだ企業(目安としては最終面接まで進んでいる企業)」に対してOB訪問をすることにより、ブラック企業かを見分けることを推奨しています。

その際に就活で言えば、OB訪問用のサービスも充実しているので、それらも使ってOB訪問すると良いですよ。

高学歴層なら「ビズリーチ・キャンパス ![]() 」が使えます。(※使いすさと評判が抜群)

」が使えます。(※使いすさと評判が抜群)

ビズリーチ・キャンパスが使えなくても「Matcher(マッチャー)」はOB訪問相手が非常に多いので、検索欄に企業名を入れて検索することで簡単にOB訪問相手を探すことができます。

ブラック企業かを見分けるための指標を確認する手段として、基本的には「求人情報+口コミサイト+業界地図・就職四季報」を使い、その中で特に志望度が高い企業や選考が進んだ企業に対してはOB訪問をしていくのが僕が考える最適解です!

求人を元にしたブラック企業の見分け方

先の章で伝えたとおり、ブラック企業かを見分ける対象として求人情報は基礎です。

そこで、この章にて求人情報からブラック企業かどうか見分ける方法を共有しますね。

僕が求人情報を見る時、ブラック企業かどうかを判断する上で以下の6つに着目するようにしています!

【求人を元にしたブラック企業の見分け方】

- 基本給が明記されていない

- 給料が高すぎる・低すぎる

- 既卒を積極的に募集している

- 社員数に対しての募集人数がやたら多い

- 自社で独自の商品を持っていない下請け会社

- 過剰にキラキラワードや横文字が書かれている

①基本給が明記されていない

まず求人の中に「基本給」が明記されていない求人は怖い。

「推定年収:300万円」って書いてあっても、それは住宅手当が入っていたり、売上が一番良かった年のボーナスが適応されている可能性がある。

そうなると、蓋を開けたら「基本給が最低賃金だった」ってこともありえますよね。

そこからガンガン昇給すれば良いけど、そうじゃないと厳しい。

よって求人を見るときは、しっかりと基本給が明記されているか確認しましょう。

「推定年収」などの曖昧な表記だけの求人はめちゃくちゃ警戒すべきです!

(なんで基本給書かないんだよって話だしw)

②給料が高すぎる・低すぎる

次に給料が極端に高すぎる、低すぎる求人は注意すべきです。

新卒向けの求人の場合は、そこまで給料に差はないですが、たまに「え!給料めちゃくちゃ高いじゃん」って求人がある。

しかし給料が高い求人には以下のような裏がある場合があります。

- 最初は高いけど全然昇給しない(=後から給料が全然上がらない)

- ノルマがめちゃくちゃ厳しい

新卒を採用するために、高い給料を設定して後から上げない作戦。

ノルマがきつすぎるので、そのぐらいの給料を出さないと社員が辞める会社。

こうした企業はブラック企業である可能性が高いので、注意しましょうね!

給料が安すぎる求人も要注意

また給料が極端に低い求人は、普通に利益が出てなくて「新卒を安く採用してコキ使おう」という考えがチラ見えしますw

中途採用よりも新卒はとにかく安く採用できる。

よって即戦力にならなくても良いような単純作業の企業では、新卒を安く雇ってコキ使おうとする企業もザラにありますからね...。

③既卒を積極的に募集している

次に「既卒」も積極的に募集している企業は要注意です。

既卒とは「大学を卒業後に正社員にならずにフリーターなどをしていた人」のこと。

既卒を積極的に募集している企業は、とにかく人手不足でやばいって可能性が高い。

前に説明したとおりで、「極端に人手不足の企業=1社員あたりの仕事量が多い」なので、注意が必要だと分かりますよね。

もちろん「既卒でもじっくり教育して良い人材に育てよう」という考えの企業もある。

しかし、一方で人手不足でやばいって可能性もあることを頭の片隅に入れておいてください!

④社員数に対しての募集人数がやたら多い

次に社員数に対して募集人数がやたら多い求人はブラック企業かもしれません。

例えば社員数が100名なのに、新卒の募集が30名だと多すぎですよね。

急成長中の企業であれば即戦力となる中途採用を積極的にするでしょう。

よって考えられることは「新卒を採用して育てたいけど、多くの人がすぐに辞めるからたくさん採用しておこう」という企業。

離職率が低ければ、少数を雇ってじっくり育てれば良い話。

でも離職率が高いなら、たくさんの新卒を採用して残った1部を育てないといけない。

僕は「離職率が高い=ブラック企業である可能性が高い」と当然考えているので、離職率が高そうな企業・求人は避けるべきですね。

⑤自社で独自の商品を持っていない下請け会社

次に独自の商品を持っていない、下請け企業はブラック企業も多いのが実情です。

求人には「事業内容」が書かれていますよね。

ぜひそれをじっくり読み込んでみてください。

【求人に掲載されている内容】

スマホ事業を通じてお客様に素晴らしい価値を届ける仕事です。

↓

【実際の事業内容】

スマホの販売の下請けとして、イオンのショップで窓口対応業務。

こんなことザラにあります。

そもそも求人サイトは「その企業に応募をたくさんさせること」が目的。

よって、めちゃくちゃ盛って情報を書いているところばかりです。

事業内容をよくよくチェックすべし

先ほどの例は事業内容が「スマホ販売の下請け」ですよね。

よって自社で独自の商品を持っていない、労働集約型の事業内容となります。

特徴のところでも説明したとおりで、「労働集約型=儲かりにくい」なので売上が出にくいですね。

そして「自社で独自の商品を持っていない下請け会社」は、労働集約型である可能性が非常に高い。

例えば、サイト制作の下請け、スマホの販売、コールセンター、営業代行など。

これらは「社員の労働力」を商品としていて、独自の商品を持っていません。

このように求人内の事業内容からもブラック企業である可能性が高いかどうかを判断することができるので、よくチェックしましょう。

(マジで事業内容を盛っている企業が多いですから!)

⑥過剰にキラキラワードや横文字が書かれている

「求人を盛っている」に関連して、求人内容にキラキラワードが過剰に書かれている求人も要注意です!

具体的に求人に掲載されているキラキラワードとはどんなものか?

僕が就活生の時に求人内でよく見かけたキラキラワードを一覧化しました。

【求人に掲載されているキラキラワード】

- やりがいのある職場です

- 和気あいあいとしています

- アットホームな職場です

- お客様の笑顔が誇りです

- 夢を叶えましょう

- 成長できる環境が整っています

- 若手が多く活躍しています

- 社内行事がたくさん

- 裁量権があります

これらのキラキラワードって非常に曖昧で根拠がないんですよね。

根拠がないけど、とりあえず良い職場感を出して人を集めたい。

そんな魂胆が見えてしまう求人は多いです。

こうしたキラキラワードは1つぐらいなら良いですが、過剰に書かれていて、根拠が全然ない場合は要注意です!

求人情報だけでもこうした視点で見るようにすれば、「ブラック企業かも?」と注意を払うことができるんですね。

そうなんだよ。なんとなく求人を見るのではなく、こうしたブラック企業かどうかの視点で求人を見ることも大事だよ。

ブラック企業のその他の見分け方

この章では、その他のブラック企業の見分け方をすべてまとめていきます。

僕が考えうる方法をすべて共有していくので、参考になると思うところをぜひ自身の就職活動に活かしてくださいね!

①ブラック業界の把握から見分ける

まず大事なことは、ブラック業界を把握しておくことです。

ブラック業界は、所属している企業全部がブラック企業というわけではありません。

しかし、その業界のビジネスモデルなどのせいで“比較的”ブラック企業が多い業界です。

僕はブラック業界をランキング形式でまとめています。

1〜20位を僕の主観でランキングしたものがこちらですね

【ブラック業界ランキング】

1位:飲食業界

2位:運送業界(トラックやタクシー運転手)

3位:宿泊業界(ホテルや旅館)

4位:教育・学習支援業界(塾など)

5位:介護業界

6位:美容師業界

7位:営業代行業界

8位:小売業界(スーパー・デパート・アパレルなど)

9位:ブライダル業界

10位:派遣業界

11位:投資用不動産業界

12位:娯楽業界(映画館やパチンコなど)

13位:引っ越し業界

14位:証券業界

15位:IT業界(ベンチャー)

16位:広告代理店業界

17位:保険業界

18位:自動車販売業界

19位:金融業界(銀行の個人営業)

20位:建設業界

ランキング上位の業界は、ブラック企業の特徴に当てはまる場合が多い。

よってブラック企業が大量に存在しています。

このランキングの詳細については別記事でまとめました。

細かい解説をしているので、併せて読んでみてくださいね!

②ブラック企業大賞から見分ける

続いて、「ブラック企業大賞」を参考にするのもアリです。

まずブラック企業大賞とは、「ブラック企業大賞企画委員会」という団体が公表しているブラック企業の一覧です。

これは信頼できるものなのか?

運営しているブラック企業大賞企画委員会の責任者は、NPOの方や弁護士、映画監督やジャーナリストなど“企業との利害が少ない方”なので信頼性が高いですね。

▼ブラック企業大賞企画委員会の関係者

引用:ブラック企業大賞「ブラック企業大賞とは?」

ちなみに2019年のブラック企業大賞は三菱電機株式会社。

特別賞は電通、セブンイレブンジャパン。

ブラック企業大賞にノミネートされた企業は理由までしっかり書かれているので、それを読んで「自分にとってこれはブラック企業の要因か?」を判断しましょう。

特別賞のセブンイレブンジャパンに関して、理由を読みましたが「アルバイトの残業代が未払いだった問題があるから」「加盟店のオーナーはブラック」であり、本社勤務は別にブラックと言えなさそうだなと判断できます。

このように、ブラック企業大賞を参考にする時は必ず「理由」に目を向けてください。

「へー!◯◯株式会社はブラックなんだ」と見て判断するだけはダメです!

③ホワイト企業の特徴を把握することで見分ける

そして最後に、ブラック企業を見分けるためにもホワイト企業を見極められるようにすることが重要です。

ブラック企業に特徴があるのと同じで、ホワイト企業にも特徴があります。

僕が考えるホワイト企業の特徴を15個まとめました。

【ホワイト企業の特徴】

- 離職率が低い

- 平均勤続年数が長い

- 有給消化年平均が高い

- 福利厚生が充実している

- 月平均残業時間が少ない

- 労働組合が存在する

- 研修制度が充実している

- 女性管理職比率が高い

- 平均年齢のバランスが取れている

- 基本給が高い

- 休日数が多い

- 評価制度が明示・確率されている

- コンプライアンスに厳しい

- 業績が安定している

- 内部留保が大きい

これらを1つでも多く満たす企業、そして1つも欠落していない企業はホワイト企業である可能性が高いんですよね。

それぞれの特徴の詳細について知りたい人は下記の記事を参考にしてください。

これら15のホワイト企業の特徴について詳しく解説しています。

ブラック企業の見分け方に関してよくある質問

この章ではブラック企業の見分け方に関して、よくある質問に回答していきますね。

よく聞かれる質問が3つあるので、回答していきます。

質問① アットホームな職場を売りにしている企業はブラック企業ですか?

求人情報にやたらと「アットホームな職場」「アットホームな雰囲気の会社です」という文言が強調されている企業がありました。こうした"アットホーム"という表現を多用する企業はブラック企業である可能性は高いのでしょうか?

一概に「アットホーム」という表現がブラック企業かどうかに繋がることはありません。

企業によっては、本当に社員同士の仲が良くてアットホームな雰囲気かもしれないし、めちゃくちゃ怖い上司がいてそれに渋々従ってアットホーム感が出ている可能性もある。

しかし、1つ言えることは「アットホーム」という表現が従業員数が多い企業で使われていると要注意だということです。

社員数が10名以下の会社ならアットホームな雰囲気は生まれるでしょうが、これが仮に50名以上の会社となると、全員が家族のような雰囲気になることはないですよね。

よって僕は「アットホーム」という表現を見た時、その企業の社員数を見るようにしています。

(ちなみにアットホームという表現が使われる企業がブラック企業だと言われる理由の1つとして、「アットホーム=社員数が少ない=成長途中の企業=忙しい」という状況によるところも大きいと感じていますね)

質問② 面接でブラック企業かどうかを見分ける方法はありますか?

面接でブラック企業かどうかを見分ける方法はありますか?就活マンが面接の時に見ていたポイントが知りたいです。

まず面接において圧迫面接をしてくる企業は、僕はブラック企業だと判断してました。

圧迫面接をする企業の言い分としては「ストレス耐性を測るため」とのことですが、そもそも圧迫面接をしてストレス耐性を測らないといけないほどのストレスを受ける会社だという点が引っかかる。

少なからず僕にとって、それだけのストレス耐性を必要とする企業はブラック企業だと考えるので、面接で圧迫面接をしてくる企業は速攻辞退しますね。

質問③ ホームページからブラック企業を見分ける方法はありますか?

求人だけでなくホームページからブラック企業かどうかを見分ける方法はありますか?

僕が企業のホームページを通して、ブラック企業かを見分ける場合、以下の点に着目します。

【ホームページからブラック企業か見分ける方法】

- 業界(今後もニーズのある業界か?、成長業界か?)

- ビジネスモデル(資本集約型のビジネスモデルか?、利益率が高いビジネスモデルか?=儲かるビジネスか?、競合優位性があるか?)

- 顧客(一般消費者を営業先としている企業はブラック化しやすい傾向があるので、一般消費者を営業先としている企業は避けるようにします)

- 売上推移(順調に成長している企業なのかどうかを確かめます)

- 設立年数(設立年数が長くて売上も安定している場合は力のある企業だと判断します)

- 社長(社長がSNSをしている場合、社長のSNSを確認し、やばいツイートをしている場合は絶対に避けますね)

ぜひホームページからその企業がブラック企業かどうかを見分ける際は、1つでも参考にしてもらえると嬉しいです!

本記事の要点まとめ

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!

以下のようにツイートしたとおりで、僕はブラック企業が大嫌いです。

ブラック企業を1社でも撲滅するのが僕の仕事だと思ってます。

— 就活マン @就活攻略論の中の人 (@shukatu_man) September 7, 2022

具体的には「ブラック企業を避ける方法」について積極的に情報発信する

↓

新卒がブラック企業に入社しない状況を作る

↓

ブラック企業の人材不足を加速させることで撲滅させる

ブラック企業マジでいらん。

そもそもこれだけ社会が豊かなのに、不要な商品やサービスを作り、従業員をこき使うことで利益をむさぼっている経営者がいることが問題ですよね。

この記事を含め、ブラック企業を避けるための情報発信に今後も力を入れていきます。

またそんなブラック企業の撲滅の1つの施策として、優良企業だけを掲載する求人サイト「ホワイト企業ナビ」の運営も4月からスタートしました。

残業時間・離職率・年間休日数のすべてで好条件の企業だけを掲載するサイトです。

ぜひこの理念に共感頂ける方は、サイトを見てもらえると嬉しいです!

僕はこれからも全力で記事を書き続けます。

1名でも「就活攻略論を読んで情報を入手でき、良い就職活動に繋がった」という人が生まれたら嬉しい限りですね。

(そのために今後も毎日、スタバかコメダ珈琲にこもって1人記事を書き続けます...!)

ちなみにこの記事を読み終わった後は、ぜひ「【ホワイト企業の見分け方】絶対に見るべき12の指標を解説します」も合わせて読んでみてください。

今回の記事と対になる内容ですが、ホワイト企業の見分け方まで目を通すことで、更に求人の見方を極めることができるので!

それでは最後に、本記事の要点をまとめて終わりましょう!!

【本記事の要点】

- ブラック企業かどうかを見分ける上で13の指標に着目することが重要である。

- 13の指標とは「残業時間が極端に長くないか・3年後離職率が極端に高くないか・年間休日数が極端に少なくないか・有給消化率が極端に低くないか・達成が厳しいノルマが設定されていないか・福利厚生があまりに不十分でないか・女性の働きやすさに配慮されていないか・参入障壁が低く競争が激しい業界でないか・業界水準と比較して利益率が低くないか・労働集約型のビジネスモデルでないか・衰退傾向にある業界でないか・対応する顧客が「個人」でないか・ブラック業界だと知れ渡っていて常に人員不足でないか」である。

- これらの指標を入手する先として、おすすめは4つ「求人情報(求人サイトや求人票)・口コミサイト・業界地図や就職四季報・OB訪問」が挙げられる。

今回の記事が少しでもあなたの就活の役に立ったのなら幸せです。

就活攻略論には他にも、僕が4年に渡って書き続けた1000の記事があります。

ぜひ他の記事も読んでもらえると嬉しいです\(^o^)/