就活生の皆さん、こんにちは!

このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!

少しだけお知らせさせてください!

8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!

しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!

僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)

この本はそれを形にした本です。

「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。

全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!

それでは本題に入っていきますね!

今回は”内定がないまま卒業したらどうなるのか”について解説していきます。

就活を一生懸命続けたが内定を獲得できていない人、そもそも就活をしていない人など事情はさまざまでしょうが、内定がないまま卒業した後が不安な人は多いですよね。

そこで本記事では、内定がないまま卒業した場合に考えられるその後の選択肢について解説していきます。

また、卒業後に就活をする場合は”既卒就活”となることから、既卒就活に関する対策についても合わせて共有するので、ぜひ最後まで読んでくださいね。

内定がないまま卒業したらどうなるのか、不安がありますよね。

そうだよね。考えられる選択肢やどうするべきなのかを理解しておけば、そういった不安は解消できるから、ぜひ最後まで読んでね。

- 内定がないまま卒業する人の割合

- 内定がないまま卒業した場合の選択肢

- いま内定がない人も”卒業前”なら諦める必要はない

- 内定がないまま卒業した”既卒就活”は不利なのか?

- 既卒就活で内定を獲得する方法【4ステップ】

- 内定がないまま卒業する場合によくある質問

- 本記事の要点まとめ

内定がないまま卒業する人の割合

そもそも内定がないまま卒業する人がどれくらいいるのか、気になりますよね。

そこでまずは、内定がないまま卒業する人の割合について解説します。

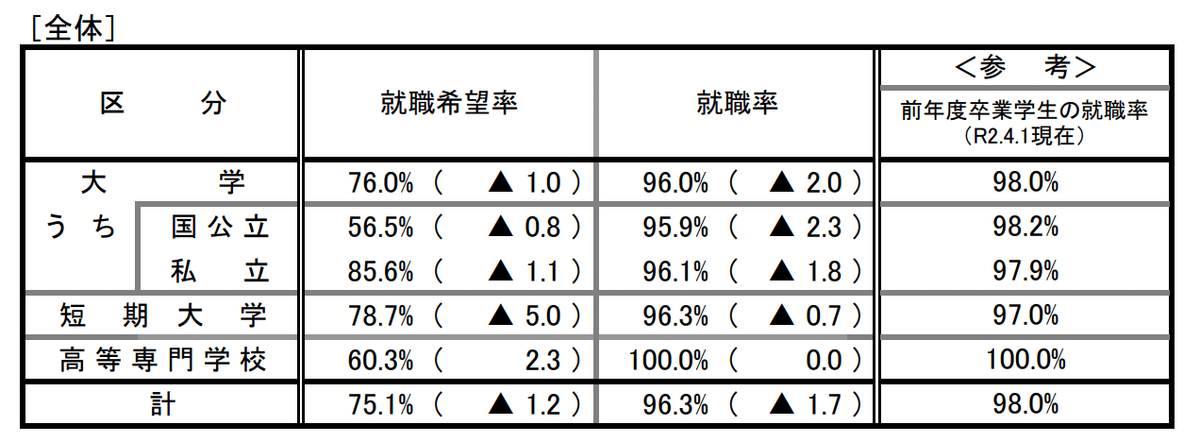

引用:文部科学省「令和2年度大学等卒業者の就職状況調査(令和3年4月1日現在)」

文部科学省の調査によると、21卒の就職率は96.0%でした。

つまり、内定がないまま卒業した人の割合は4.0%となります。

ただ、これはすべての大学生が対象となっているわけではなく、あくまで就職を希望する大学生の割合になります。

よって、そもそも卒業後に進学や留学など、就職以外を希望した人は含まれません。

就活生は全体で40万人以上いるため、その中の4%と考えると1万6000人程度は内定がないまま卒業していることになります。

この数字を見ると、意外と内定がないまま卒業している人は多いことがわかりますね。

想像よりも内定がないまま卒業する人は多いんですね。

身近にあまりいないからこの数字は実感しにくいよね。ただ、既卒向けの就活サービスが増えていることからも、内定がないまま卒業する人は一定数いることは確かだよ。

内定がないまま卒業した場合の選択肢

内定がないまま卒業する人の割合について共有しました。

では、内定がないまま卒業した場合に考えられるその後の選択肢はどのようなものがあるのか。

全てではないですが、メインで考えられる選択肢は以下ですね。

(無い内定で卒業した場合の末路については「【無い内定の末路とは?】内定なしから逆転するための必須対策9選!」にて、さらに詳しく解説しています。)

【内定がないまま卒業した場合の選択肢】

- フリーランス

- 起業

- 大学院進学

- 留学

- フリーター

- 既卒就活

選択肢① フリーランス

【フリーランスのメリット】

- 時間を自由に使える。

- 成功すれば高収入が期待できる。

【フリーランスのデメリット】

- 成功するための難易度が非常に高い。

- 知識やスキルは全て自分で身に付ける必要がある。

「フリーランス」は考えられる一つの選択肢です。

近年、フリーランスとして働く人も増えているので、無理な話ではありません。

ただ、成功するまでの難易度は非常に高いです。

とくに、新卒で人脈もスキルもない状態でのフリーランスとなると、その難易度はさらに高まります。

また、フリーランスと聞くと自由な時間を多いイメージでしょうが、これ実は全くもって違うんですよね。

むしろフリーランスの方が労働時間は確実に長くなります。

土日祝日などの決まった休みはないですし、有給もありません。

つまり、自分が働かない限り収益は生まれないので、働き続ける必要があるんです。

(新卒1年でフリーランスになった僕も、まさにこれを実感しましたw)

選択肢② 起業

【起業のメリット】

- 成功すれば高収入が期待できる。

- 経営者としての経験や知識が得られる。

【起業のデメリット】

- 失敗した時のリスクが大きい。

- 成功する確率は低い。

卒業後、就職せずに「起業」するのも一つの選択肢です。

ただ、起業するのであれば学生時代の間に起業する、いわゆる”学生起業家”になるのがおすすめです。

学生起業家というだけでも一つのブランドですし、就活でも活かせる経験ですしね。

一方、卒業してゼロから起業するとなると、資金面や収入面でも大きなリスクを抱えることになるため、個人的にはおすすめできませんね。

選択肢③ 大学院進学

【大学院進学のメリット】

- 就職時に大卒よりも高待遇で入社できる。

- 大卒では入れない職種などに就職できる。(特に理系)

【大学院進学のデメリット】

- 社会人のスタートが遅れる。

- 追加で授業料などの経済的負担がある。

「大学院進学」も一つの選択肢です。

とくに理系は大学院卒でないと入れない職種もあり、大企業の技術職などは大学院卒の方が多い場合もあります。

明確な目標や目的があり、大学院進学をするのであれば良い選択肢ですね。

一方で、大卒で就職するのが嫌だからなんとなく大学院に行くのであれば、無駄な時間とお金を使う可能性があるので、おすすめできません。

選択肢④ 留学

【留学のメリット】

- 就職時に他の人とは違った強みとなる。

- 一般的な大学生とは違った経験を得ることができる。

【留学のデメリット】

- 社会人のスタートが遅れる。

- 目的や学びのない留学の場合、無駄な時間になる可能性あり。

大学卒業後に「留学」する人もいますね。

大学院進学と同じように、明確な目的(語学習得など)があれば、留学もその後の就職時などに大きなメリットになります。

一方で、遊ぶためだけに留学してしまったら、ただ就職時期が遅れるだけです。

大学卒業後に留学する人の多くは、そもそも就活をしていない場合が多いですし、留学のためにお金を貯めている人も多いでの、早い段階で準備をしておく必要がある。

選択肢⑤ フリーター

【フリーターのメリット】

- 自由な時間が手に入る。

- 自分のしたい仕事(アルバイトなど)がしやすい。

【フリーターのデメリット】

- 経済的に不安定である。

- 就職する際、不利になるリスクがある。

次に考えられるのが「フリーター」です。

定職にはつかず、アルバイトや日雇いで生計を立てていく形ですね。

アルバイトという立場ではありますが、比較的自由に職種を選べるのがメリットかと思います。

反面、やはり経済的に不安定なのはデメリットですね。

そのうえ新卒でアルバイトをした場合、いざ就職となると必ず企業から「なぜ新卒就職をしなかったのか?」という質問が問われます。

納得できる理由(体調面や経済面など)がない場合、不利になる要素ですね。

選択肢⑥ 既卒就活

【既卒就活のメリット】

- 新卒枠で就職活動を行える。

- 早い段階でスタートすれば企業からのマイナスイメージを回避できる。

【既卒就活のデメリット】

- 新卒枠で受け付けてくれない企業もある。

- 新卒で就職しなかった理由を明確にしておく必要がある。

最後の選択肢として「既卒就活」があります。

内定がないまま卒業した場合に僕が最もおすすめする選択肢はこの既卒就活ですね。

既卒は簡単に言うと、「学校を卒業後に社会人経験のない人」のことを指します。

【既卒とは】

大学、短大、専門学校、高校を卒業後、一度も正社員になっていない人のこと。

主に卒業後3年以内の人のことを対象とした言葉。

(卒業後、4年以上たつ人は既卒ではなくフリーターなどの呼び方をすることが多い)

内定がないまま卒業した人の多くは、この既卒就活によって就職を目指しています。

最近では、大学に入学する人が増えているので、それに伴って既卒就活に対する支援サービスも充実してるんですよね。

既卒就活の具体的な進め方については、次章以降で詳しく解説していきます。

大学在学中にどうしても就職が厳しい場合は、できるだけ早く既卒就活をすすめる方が圧倒的に内定を獲得しやすいので、必ず対策を確認してくださいね!

それぞれメリットとデメリットがありますね。

新卒で就職できるなら、それが最優先だけど、難しい場合はやっぱり既卒就活が圧倒的におすすめだよ。

いま内定がない人も”卒業前”なら諦める必要はない

内定がなくて悩んでいる人も、まだ”卒業前”なのであれば決して諦める必要はありません。

周りのほとんどが就活を終えていたとしても、卒業前であればいつからでもしっかり対策を行うことで内定をもらえる可能性は十分にあります。

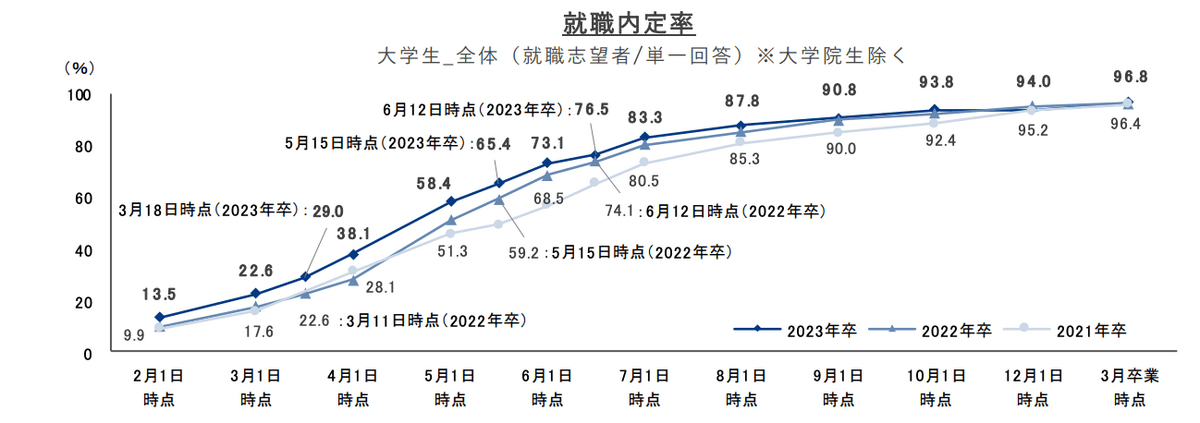

根拠として、以下のグラフを見てください。

時期ごとの内定率の推移を表しています。

引用:就職みらい研究所「就職プロセス調査(2023年卒)」

グラフを見ると、12月1日時点での内定率が94.0%。

そこから卒業の3月時点では96.8%となっていますよね。

つまり、大学4年の12月まで内定がなくても、2.8%の就活生は卒業までに内定を獲得しているということ。

いつまでも内定がもらえないと「もう無理だ」とあきらめてしまいがちですが、しっかり対策を行なって就活に臨めば卒業までに内定を獲得することは可能です!

諦める必要はありませんよ。

いま内定がもらえていなくても、卒業前なのであれば以下の対策を行なってください。

【内定がない人が卒業前までにやるべき必須対策】

- 企業探しの視野を広げる

- 就活エージェントにサポートしてもらう

- 逆求人サイトに登録しておく

- 就活3大質問の回答の質を高める

- 面接でよく出る質問を押さえておく

必須対策① 企業探しの視野を広げる

卒業前までに内定を掴みたい方は、企業探しの視野を広げましょう。

人気や知名度が高い大企業だけでなく、中小企業にも目を向けるのがおすすめです。

就活生に人気の大企業は倍率も高く、内定獲得の難易度もかなり上がってしまいます。

また、人気企業だからといって自分に合っている、働きやすい企業とはいえないですよね。

そこで僕がおすすめしているのは、知名度は低くてもホワイトな中小企業を見てみること。

企業探しの視野を広げることで、いままでは知らなかった優良企業と出会える可能性が一気に広がります。

中小企業を探すときには、ぜひ「ホワイト企業ナビ」を利用してください!

僕が運営している求人サイトなのですが、ホワイトな企業だけを厳選して掲載しています。

ホワイト企業だけしか載せていないので、あなたに合うホワイト企業を効率的に見つけられます。

具体的には、以下の3つの基準をすべて満たした企業しか掲載していません。

さらに、「どこよりもわかりやすい求人を作成する」ことにこだわっているので、濃い企業情報を知れるのもメリットです。

入社後のミスマッチを減らすために、企業や仕事の良い面だけでなく”大変な点”や”向いていない人”などデメリットもしっかり記載しています。

卒業前に自分に合う企業からの内定を獲得したい!という人は、ぜひホワイト企業ナビを使ってみてくださいね。

(これから求人数もどんどん増えていく予定です!)

必須対策② 就活エージェントにサポートしてもらう

卒業前ギリギリまで内定がない人は、必ず就活エージェントにサポートしてもらいましょう。

就活エージェントとは、面談を通して求人紹介や選考対策を行なってくれる無料サービスです。

専属の担当者がついて就活をサポートしてくれるので、1人で就活を進めるよりも圧倒的にスピーディに内定に近づけます。

とくに卒業ギリギリだと求人を探すの自体、なかなか見つからず大変ですよね。

就活エージェントであれば、ギリギリの時期でも募集している企業の求人を紹介してもらえるので効率よく選考まで進めます。

僕が最もおすすめするのは「ミーツカンパニー就活サポート」

サービスは何十種類もありますが、僕が今就活生なら「ミーツカンパニー就活サポート」を利用します。

ミーツカンパニー就活サポートを他のエージェントよりもおすすめする理由は、「知られざる企業を紹介する」というコンセプトにあります。

就活エージェントの中には、労働条件が本当にやばい企業を紹介してくるところもあるのですが、その点で、ミーツカンパニー就活サポートは紹介企業の質が高いのが大きなメリットです。

またミーツカンパニー就活サポートは、全国の就活生が利用できて、かつオンライン面談にも対応しているのが神。

運営会社も人材業界の超大手である株式会社DYMなので安心できる。

就活エージェントおすすめランキングでも1位としている就活エージェントです。

▼就活エージェント利用者の声

初めて就活エージェントと面談したけど意外と良かった、普通のサイトに絶対載ってないけど私の希望に合う求人めっちゃ紹介してもらった…新潟の企業も紹介してくれるらしい笑

— ま…てぃ (@marietty122111) February 27, 2020

なんだかんだでESと面接のお悩みも解決したし…すげーな

もちろんミーツカンパニー就活サポートを利用するとしても、就活エージェントは担当者の質で決まるので、「この担当者は合わないな」と思えば利用を停止しましょう

(無料なので担当者が合わない場合はすぐに切ればデメリットはなしなので!)

必須対策③ 逆求人サイトに登録しておく

就活エージェントと同時に、逆求人サイトにも登録しておきましょう。

逆求人サイトとは、プロフィールを入力しておけば、企業側からスカウトが届くタイプの求人サイトのこと。

マイナビやリクナビと逆の仕組みの求人サイトですね。

逆求人サイトに登録すれば、企業側からアプローチがくるので企業探しの手間をかなり省けるんですよね。

とくに、卒業前ギリギリの時期でも新卒採用を行なっている企業を自分で探す必要がないのが大きなメリット!

(スカウトが届けば、その企業は採用活動を行なっているとわかるから)

これまで200以上のサイトを見てきた僕のおすすめは、「Offerbox(オファーボックス) ![]() 」と「ホワイト企業ナビ」の2つ!

」と「ホワイト企業ナビ」の2つ!

どちらも無料で利用できるので、まだ使ったことがない人はぜひこの機会に登録してくださいね。

ちなみに、これまで1000以上の就活記事を書いてきた中で、「僕がいま就活生だったらこれを使う!」というサイトをまとめた記事をご用意しました。

おすすめ順にランキング形式で紹介しているので、使ったことがないサイトはぜひ上から順に利用してみてくださいね。

必須対策④ 就活3大質問の回答の質を高める

卒業までに内定を獲得するためには、基礎的な対策の質を高めるのが有効です。

とくに、ほとんどの企業で聞かれる就活3大質問の回答の質を磨きましょう。

就活3大質問とは、「志望動機・自己PR・ガクチカ」の3つのこと。

これら3大質問は、多くの企業で聞かれる可能性が高いうえに、回答の質が合否にも大きく影響します。

よって、内定獲得率を上げるためにも、3大質問に対する回答の質を高めることがめちゃくちゃ重要なのです!

それぞれの回答のポイントは、別記事で解説しています。

例文を交えながら書き方のコツをご紹介しているので、じっくり読み込んでくださいね!

必須対策⑤ 面接でよく出る質問を押さえておく

内定獲得率を高めるには、面接でよく出る質問を押さえておくことも重要です。

企業によって面接で聞かれる質問は違いますが、”聞かれる頻度が高い質問”が存在するんですよね。

面接に苦手意識がある人や面接まではいくのになかなか内定に繋がらない人は、質問に対する回答を準備していないことがほとんど。

面接でよく出る質問を把握して、その回答を準備した上で面接に臨むことで、心に余裕をもった状態で回答できます。

そこで、「面接でよく出る質問と回答のポイント」をまとめた資料を作成しました!

就活攻略論の公式LINEで配布しています。

(もちろん無料!)

質問と回答だけでなく、「質問の意図」や「回答のポイント」を42問分まとめています。

この資料を参考にすることで、質の高い回答を作成することができますよ!

公式LINEでは他にも、隠れ優良企業リストやオリジナル自己分析シートも配布しています。

友だち登録してもらうと無料でダウンロードできるので、ぜひ存分に活用してくださいね!

【友達12000人突破】公式LINEの詳しい説明はこちら

内定がなくても卒業までは諦めずに続けるべきですね!

卒業前なら内定が獲得できるチャンスは十分にある。今回紹介した5つの必須対策を行なって、選考に臨んでみてね!

内定がないまま卒業した”既卒就活”は不利なのか?

既卒就活を考えている人が気になるのは「既卒就活は不利じゃないの?」という点かと思います。

結論、大きく不利になるわけではないですがマイナススタートなのは事実です。

既卒就活が不利になる理由は以下のとおり。

(既卒就活の実情については「【既卒で就活するのは厳しい?】既卒の実態と就活のやり方を解説!」にて詳しく解説しています。)

【既卒就活が不利になる理由】

- 企業は新卒で就職しなかった事情を気にするから

- 既卒では受けられない新卒募集枠があるから

- 新卒生がライバルであり不利な立場にあるから

- 新卒と比較して内定率が低いから

理由① 企業は新卒で就職しなかった事情を気にするから

既卒就活をする上で、企業は必ず既卒就活をしている理由が気になっています。

「この人はなんで就活しなかったの?」「なぜ他社が内定を出さなかったの?」といった点は、採用をする上で把握しておきたいですからね。

つまり、スタート時点で懸念事項を抱えているということ。

これは就活生側ではどうしようもない事情なので、既卒就活をしている理由を明確にして、企業を納得させるしかありません。

理由② 既卒では受けられない新卒募集枠があるから

既卒では受けられない新卒募集枠があることも、不利な理由の一つです。

「学校を卒業後3年以内の既卒は新卒扱い」が基本ですが、実は企業によって事情は大きく異なります。

そもそも厚生労働省が平成22年に青少年雇用機会確保指針を改正したことで、「大学卒業後3年以内は新卒として扱うこと」という通達を出したんですよね。

過去には、既卒を中途として扱うことが一般的でしたが、それだと正社員経験のない既卒は圧倒的に不利な立場になってしまいます。

そこで既卒を新卒扱いするように、厚生労働省が通達を出したという背景。

では、実際に既卒を新卒扱いで募集しているのか?

マイナビに掲載されている求人の92%が既卒も応募可能としていますが、逆に言えば、8%の企業は既卒を新卒とは扱わずに採用しないという方針であるということ。

つまり、すべての企業が既卒3年を新卒扱いしないということです。

決して多くはないですが、それだけ枠が狭いことも不利な理由になります。

理由③ 新卒生がライバルであり不利な立場にあるから

新卒生がライバルであることも、既卒が不利になる理由です。

既卒は基本的に新卒枠にて応募することになるので、同じく選考を受けるのは新卒です。

新卒と比較すると、既卒はどうしても不利な立場になるんですよね。

理由としては以下のとおり。

【既卒が新卒よりも不利になる理由】

- 内定が出なかった人というレッテルを貼られやすい

- 新卒の方がより年齢が若くフレッシュだと認識される

- 卒業後の時間を満喫しているので働く気力が低いと思われる可能性がある

採用担当者の立場に立てば、たしかにこうした理由で新卒を優遇するのは分かります。

(ですが、安心してください。ちゃんと既卒がうまく就活する方法も共有するので)

理由④ 新卒と比較して内定率が低いから

新卒と比較すると、既卒の内定率は低くなっています。

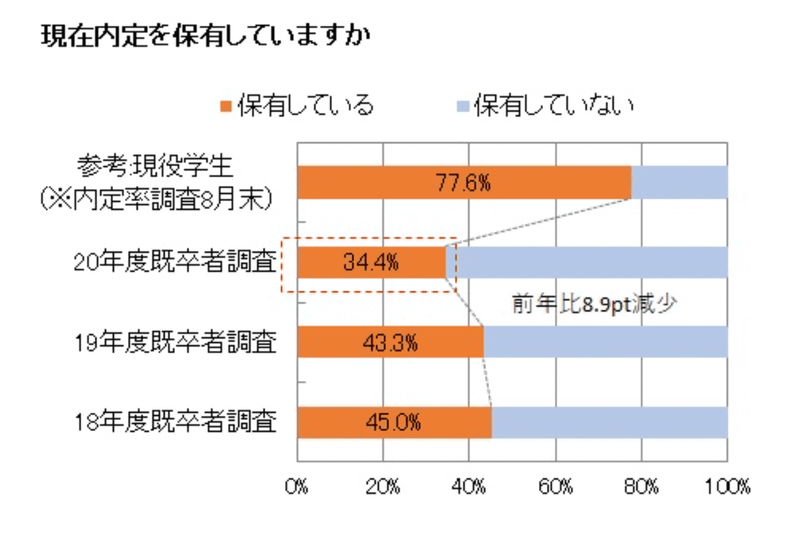

新卒の内定率との比較をマイナビが発表していたのでデータを見てみましょう。

引用:マイナビ「マイナビ 2020年度既卒者の就職活動に関する調査」

8月の調査時に、現役学生の77.6%が内定を保有しています。

一方で既卒は20年度、34.4%しか内定を保有していないんですよね。

たしかに新卒と比較すると、既卒の内定率が低いことが分かります。

この内定率の低さが既卒の就活は不利と言われる理由の1つですね。

既卒就活のデメリットを考えたら、やはり新卒で就職を目指すべきですね。

間違いないね。特に就活エージェントを使えば内定の確率が高く、自分に合った企業の可能性も高いわけだから、卒業直前でも利用すべきだよ!

既卒就活で内定を獲得する方法【4ステップ】

新卒に比べると既卒就活は難しいことは理解できたかと思います。

ただ、既卒就活でも毎年内定を獲得している人が一定数いることも事実です。

では、そんな人達はどんな対策をしているのか。

これまで多くの既卒就活をしてきた人から聞いた話や僕の経験、知識を総合すると、既卒就活は以下の対策をするのがベストだという結論に至りました。

(基本的な流れは新卒同様、企業を探す→内定を獲得するという流れです。)

【既卒就活で内定を獲得するための4ステップ】

- 空き時間の使い方を考える

- 求人を探す

- エントリーしつつ企業研究を深める

- 面接対策を徹底する

ステップ① 空き時間の使い方を考える

まず既卒者が新卒枠で応募する場合、既卒向けの通年採用求人に応募するか、就活が本格解禁してから新卒枠に応募するかの二択が王道となります。

どちらの場合も、少なからず空き時間が生まれますよね。

その空き時間を適当に過ごすのだけはやめてください。

企業からも「これまでの時間をどう過ごしてきたか?」と面接でよく聞かれるので、この時の回答レベルが低いとマイナス評価されてしまいます。

できれば長期インターンシップに参加して職種理解を深める。

ユーチューブを使ってプログラミングを独学する、読書を通して志望業界の専門性を高めるなど、社会人になってから役立つ武器を作ることをおすすめします。

ステップ② 求人を探す

既卒1年目が求人を探す方法としては大きく2パターンあります。

「既卒向けの通年採用の求人を探す」と「新卒向けの求人に応募する」です。

既卒向けの通年採用の求人に応募する場合

来年度の本格解禁を待たずに、正社員になりたい場合は、既卒向けの求人を探す必要があります。

Re就活やいい就職どっとこむなどの、既卒・第二新卒向けの求人サイトで探す方法もありますが、最もおすすめは就活エージェントを利用する方法です。

【既卒の就活に強い就活エージェント】

・DYM就職|多数の求人を保有

(対応エリア:東京、札幌、仙台、名古屋、大阪、広島、福岡)

・ウズキャリ|書類通過率が驚異の87%超えと支援が手厚い

(対応エリア:東京、大阪、名古屋、福岡、沖繩、オンライン面談可能)

就活エージェントなら、無料で就活を支援してくれるので、「次は何をすれば良いの?」と迷うことがなくなります。

既卒の就活は孤独がゆえに、就活エージェントを使って担当者に支援してもらうのは非常に有効だと僕は考えています。

新卒向けの求人に応募する場合

一方で、既卒を応募可能とする新卒向けの求人は多いです。

既卒1年目なら新卒枠として応募できるので、マイナビが利用できます。

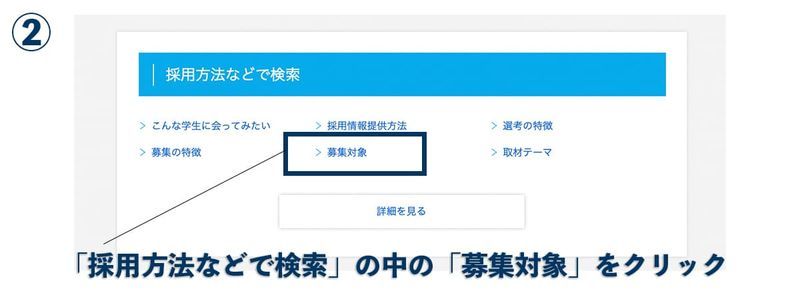

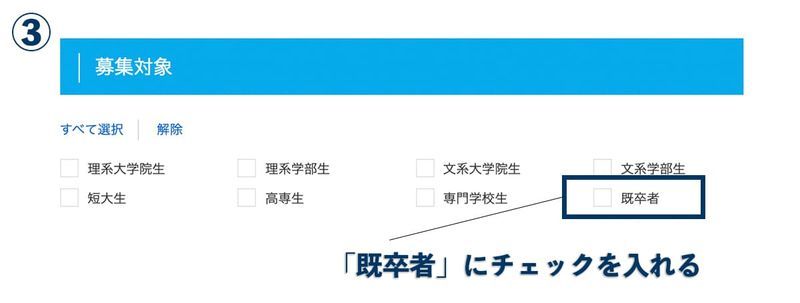

「既卒向けの求人をマイナビで探す方法」について、少しやり方があるので、図解しておきます。

まずマイナビのトップページの検索欄に、「既卒」と入力して検索すると、少ししか求人が表示されません。

これは求人内容に「既卒」という言葉を含む求人だけが検索されてしまうからです。

(こう調べてしまうと「既卒の求人ないじゃん!」と萎えるので要注意!)

そこで以下の手順で既卒向けの求人を検索しましょう。

そうすることで、既卒も応募対象とした大量の求人が一覧で表示されます。

このように「既卒を応募可能としている企業」は非常に多いですよね。

新卒の応募は知名度の高い企業に集中するので、こうした求人の中から、"知名度は低いけど自分に合った企業"を探すことによって、既卒者でも問題なく正社員になることができます。

一方で、新卒からも人気の大企業ばかりを既卒が受けるとなかなか厳しい。

それは当然の話で、「新卒から大量に応募がきているのに既卒を採用する理由がないから」ですよね。

新卒と比較して、突出したスキル・実績があれば勝てる可能性はあります。

しかし、それがない場合は"知名度は低いけど自分に合った企業"を探すことをおすすめします。

ステップ③ エントリーしつつ企業研究を深める

エントリーする企業を決めたら、1社ごとに企業研究を深めましょう。

ここで手を抜いてしまうと、以下のような重要な質問に答えられなくなります。

【企業研究ができていないと答えられない質問】

- 弊社への志望動機を教えてください

- なぜこの業界を選択したのでしょうか

(この業界の魅力は何だと思うか) - 競合他社と比較して弊社のどこに魅力を感じましたか?

(競合他社との違いは何だと思いますか) - 弊社のどの事業に興味を持ちましたか

- 弊社の企業理念はご存知でしょうか

これらの質問に1つでも答えられなかったら、企業研究が甘いと思われます。

このように「対策しておけばマイナス評価されずに済んだこと」は就活において、徹底的に排除することが重要なんですよね。

その会社との適性が合わないことに関しては、努力ではどうにもならない、相性の問題なので後悔する必要はないですが、努力で解決できることは努力しましょう。

具体的な企業研究のやり方は、ここで解説すると長くなるので「【企業研究のやり方】8ステップで企業研究が完了する方法」にまとめています。

既卒は新卒よりも不利であることは間違いありません。

だからこそ、新卒が手を抜いてしまう企業研究を徹底することで、新卒との差別化に繋げていきましょう。

ステップ④ 面接対策を徹底する

企業研究をおこなったら、次にすべきは面接対策です。

書類選考を通過したら、あとは面接で全てが決まると言っても過言ではありません。

勘違いして欲しくないのですが、「面接が得意=話がうまい」 じゃないんですよね。

面接で最も重要なことは「自分のことをしっかりと伝えきること」であり、いくら話がうまくても、面接官がその人の性格や強みを把握できなければ意味がありません。

自分のことを伝えるためには自己理解が必須

ではどうすれば、自分のことをしっかり伝えきることができるのか?

第一に自己分析を深めていることが必要になってきます。

売れる営業マンって、自社の商品への理解が深いんですよね。

就活における商品は、自身の労働力であり、自分自身です。

よって自己分析を徹底的に深めて、自己理解をすることが必要なんですよね。

自己理解ができていれば、面接官から「長所は?」と聞かれたり、「周りの人からはどんな人だと言われる?」と聞かれても丁寧に答えることができます。

逆に、自己理解が浅いと、何を聞かれても「うーん、考えたことなかったな」となって、自分のことを伝えきることはできません。

新卒での就活で、自己分析不足によって面接の回答でよく困ることがあったという方は「マンガで分かる自己分析のやり方【8ステップで完了する方法】」にて、自己分析のやり方を解説しているので参考にしてください。

既卒になった理由をポジティブ化しておくこと

自己理解を深めたら、合わせてやるべきが「既卒になった理由をポジティブ化すること」です。

面接官からしたら、なぜ既卒になってしまったのか気になるところですよね。

そこで「内定が1社も出なかったから」と回答すれば、そりゃマイナス評価されてしまいます。

よって既卒になった理由をポジティブな理由にすることが有効。

僕のおすすめは以下の回答ですね。

自分なりにアレンジしてもらって、面接官が納得する理由を用意しておきましょう。

「より深く企業研究をしたり、自分がどんな仕事に向いているのか時間をかけて検討したかったので、1度既卒になって時間を作ることにしました。」

これ以外にも、既卒就活の面接で頻出の質問は以下の記事にまとめました。

既卒ならではの質問項目なので、新卒就活の経験値がある人も必ず確認しておいてくださいね!

【補足】既卒に特化した就活サイトを理解しておくべき

ここまで4ステップで既卒就活の内定獲得方法を紹介しました。

加えて、押さえておいてほしいのが”既卒に特化した就活サイト”になります。

先程もお伝えしたとおり、既卒就活は不利な面も多い。

ただ、既卒に特化した就活サイトを利用している企業は「既卒人材を求めている企業」であることは間違いありません。

新卒向けの就活サイトだと、その見極めが非常に難しいですよね。

以下の記事で既卒向けの就活サイトをまとめているので、これから既卒就活をすすめる人は必ず確認してください。

たしかに既卒特化の就活サイトを使えば、いわゆる既卒フィルターを気にする必要がないですね。

そうなんだ。スタート時点での不利な面を解消するためにも、既卒特化サイトは利用すべきだよ!

内定がないまま卒業する場合によくある質問

それでは最後に、内定がないまま卒業する場合によくある質問にお答えします。

僕がこれまで関わってきた就活生からよく受けた質問とその回答になるので、ぜひみなさんも参考にしてくださいね。

【内定がないまま卒業する場合によくある質問】

- 既卒就活と就職留年はどちらがおすすめですか?

- 既卒就活はどれくらいの時期に始めるべきですか?

- 内定がないまま卒業した場合、ハローワークも使うべきですか?

質問① 既卒就活と就職留年はどちらがおすすめですか?

結論からいうと、基本的には既卒就活の方が良いと思います。

就職留年とは、大学をあえて卒業せずに留年して、大学生の身分で新卒就活を進めていくことです。

新卒という特権を使った就活ができるため、一見するとメリットが大きいように見えます。

しかし、就職留年をした場合、企業からは必ず「留年した理由」を聞かれます。

その際に、納得のいく理由(健康面や経済的事情など)があれば問題ありません。

しかし、そういった明確な理由がない場合、企業の捉え方としては「マイナスな理由で留年(怠惰な学生生活など)したんじゃないの?」という疑念が生まれます。

このマイナス印象は意外と大きく影響を与えてしまいます。

(大学生活が怠けている人は社会人としても怠けるんじゃないかなど)

この点からも、理由がないのであれば既卒就活の方が良いという考え方です。

質問② 既卒就活はどれくらいの時期に始めるべきですか?

既卒就活の場合、とにかくなるべき早い時期から就活を始めるべきです。

なぜなら、何もしていない空白期間が長ければ長いほど、就職をしにくくなるから。

空白期間の長さについては、履歴書を見れば企業もすぐに把握できます。

その空白期間について、何をしていたのかは企業も気になりますよね。

加えて、大学を卒業する3月は就活解禁月にもなります。

卒業の時期は就活のピーク時期でもあることから、卒業と同時、あるいは卒業前から既卒就活を見据えて動いておくべきです。

質問③ 内定がないまま卒業した場合、ハローワークも使うべきですか?

僕の意見としてはハローワークも使うべきだと思います。

先ほど既卒就活の進め方の章で共有した対策がもちろん優先にはなりますが、中にはハローワークにしか求人を出していない企業もあります。

企業を知る機会は多いほうが自分に合う企業と出会える確率も高まるので、ハローワークも確認しておくべきですね。

ただ、一点注意してほしいのは”ハローワークは無料で掲載できる点”です。

通常、マイナビなどのナビサイトは掲載に費用がかかるため、採用に力を入れている企業が集まります。

つまり、ハローワークに掲載している企業の中には、有料のナビサイトには掲載する余裕がなかったり、採用にあまり注力していない企業もあるということ。

この点は、企業の利益率なども事前に確認してチェックしておいてください。

企業を知る機会は多いほうが良いですよね。

間違いないね。あとはそこで知った企業について調べた上で、実際にエントリーする企業を選ぶのがいいね。

本記事の要点まとめ

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!

内定がないまま卒業したらどうなるのかについて、理解が深まったかと思います。

就活生にもそれぞれ事情があるので、内定がないまま卒業する可能性がある人もいると思います。

ただ、僕の思いとしては卒業するその日まで、諦めずに就活を続けてほしい。

やっぱり新卒ブランドは実際にあるし、あなたを求めている企業はきっとあります。

それでも内定がないまま卒業したなら、すぐに既卒就活に切り替えて行動しましょう。

ちなみに、この記事と併せて「就活マンが考える「就活を成功させるために必須の6大ポイント」を共有!」も読んでみてください!

就活を7年以上研究してきた僕が今もっとも効率的だと考える就活法をまとめています。

簡潔に要点だけをまとめているので、内定獲得率を上げたい人はぜひ一度読んでおいてくださいね。

それでは最後に、本記事の要点をまとめて終わりとしましょうか。

【本記事の要点】

- 内定がないまま卒業する人の割合は4%程度である。

- 内定がないまま卒業した場合「フリーランス」「起業」「大学院進学」「留学」「フリーター」「既卒就活」などが選択肢として考えられる。

- 既卒就活は新卒就活に比べると不利な面がある。

- 既卒就活で内定を獲得するには「①空き時間の使い方を考える」「②求人を探す」「③エントリーしつつ企業研究を深める」「④面接対策を徹底する」の4ステップが重要である。

- 既卒就活でも内定獲得は可能だが、可能な限り新卒就職を続けるのがおすすめ。