【2025年8月追記】

・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加

就活生の皆さん、こんにちは!

このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!

少しだけお知らせさせてください!

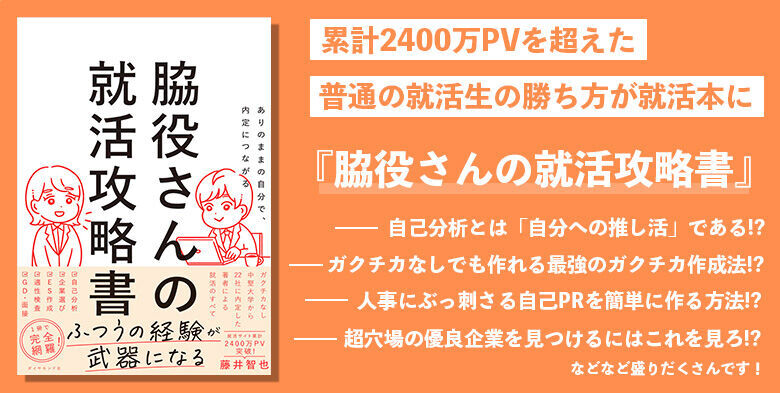

8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!

しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!

僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)

この本はそれを形にした本です。

「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。

全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!

それでは本題に入っていきますね!

僕は偏差値50の私立大学から内定を22社獲得しましたが、その秘訣は「OpenES」にあります。

OpenESとは簡単に言うと、複数の企業に使い回せるエントリーシート。

断言します。

複数の企業に提出する1枚に注力し、どの企業からも評価されることができれば、書類選考だけでなく面接の通過率がググーーーンと上がります!

そこで本記事では、「OpenESを攻略するための情報」を全て詰め込みます。

ぜひ最高の1枚を作成して、大企業からの内定を狙いにいきましょうね!

OpenESをちょうど作成しようと思っていたので、評価される書き方が知りたいです!

提出する全ての企業から評価されるOpenESの書き方を徹底解説していくね!

- OpenES(オープンES)とは何か?

- OpenES(オープンES)と通常のエントリーシートの違いとは?

- 評価されるOpenES(オープンES)を作成するための対策

- OpenES(オープンES)で評価される肝は「自己PR」にある

- OpenES(オープンES)を書くときのポイント5つ

- OpenES(オープンES)のメリット

- OpenES(オープンES)を作成する際の注意点

- 本記事の要点まとめ

OpenES(オープンES)とは何か?

まずはOpenESとはなにか簡単に解説していきますね!

OpenESとは、リクナビが提供しているサービスの1つ。

Web上で作成したエントリーシートをOpenESのサイト経由で企業に提出することができるという仕組みです。

わかりやすいよう図解しておきますね!

「ネット上で作成」「複数の企業に提出できる」という2点が特徴のエントリーシートだと考えると分かりやすいですよ!

OpenES(オープンES)の記入項目とは?

OpenESは基本的な入力項目が決まっています。

「基本情報」「資格・スキル情報」「自己PR情報」の3つから構成されており、それぞれに質問が用意されています。

【OpenESの入力項目】

-

基本情報

ー名前や学歴など基本情報 -

資格・スキル情報

ー保有資格・スキル

ー趣味・特技(120字以内) - 自己PR情報

ー学業、ゼミ、研究室などで取り組んだ内容(250字以内)

ー自己PR(400字以内)

ー学生時代に最も打ち込んだこと(400字以内)

実物のOpenESを紹介します!

ネット上で作成したOpenESとはどのようなものか?

実際のOpenESを見たほうが理解が早いと思うので、僕が作成したOpenESの見本を紹介しますね!

これらを含め、実際の書き方については別記事で解説しました。

「OpenESの書き方も知りたい」という方は、下記の記事を合わせて参考にしてくださいね。

» 【完全版】OpenESで“通過率を最大限に高める書き方”を伝授!

すべての企業にOpenESを提出できるわけではない

OpenESは、すべての企業に提出できるわけではありません。

あくまでも「リクナビが提供するサービス」なので、リクナビと提携していない企業には提出することができないんですよね。

【提出するのがESかOpenESか判断する方法】

OpenESでの提出に対応している企業は、エントリー後に「OpenESの提出可能」と指定されます。

一方でOpenESの提出に対応していない企業では、エントリーシートが配布されたり、記入するサイトを指定されるのでそこで判断することができます!

OpenESはあくまでもリクナビが提供しているサービスなんですね!知りませんでした!

すべての企業にOpenESでの提出ができないのは、それが理由だね!

OpenES(オープンES)と通常のエントリーシートの違いとは?

次にOpenESと通常のエントリーシートの違いを説明します。

大きな違いは以下の2点ですね!

【OpenESと通常のエントリーシートの違い】

- 複数の企業に使い回すことができる

- リクナビのOpenESサイト経由で提出できる

① リクナビのOpenESサイト経由で提出できる

通常のエントリーシートは印刷したものを企業に送付したり、メールで送付する必要があります。

一方で、OpenESはリクナビのサイトから提出することができるので、ネット上で完結する点が魅力ですね!

本当に現代はネットがあるおかげで就活が楽にできます。

昔は企業を調べるのも難しかったそうなので、今は楽でありがたいですよね!

② 複数の企業に使い回すことができる

OpenESは通常のエントリーシートと違って、1枚を複数の企業に送ることができます。

複数の企業に使い回すことができるがゆえに、作成した1枚の重要度がめちゃくちゃ大きいんですよね!!

OpenESで手を抜くと大変なことに

僕が就活生時代、友人が「どこも書類が通らない」と悩んでいました。

僕らは中堅大学だったので、学歴フィルターかなと思っていたそうですが、僕は通過している。

そこで彼が書いたOpenESを見たところ、あまりにも適当でした!

速攻で一緒にスタバに駆け込み2時間かけて添削した結果、その後提出した10社すべて書類通過したんですよね。

OpenESは1枚を複数の企業に使えるぶん、1枚のクオリティにはしっかりこだわりましょう。

なるほど!たしかに使い回せるがゆえに、作成した1枚のクオリティが低いとすべての企業から低評価されてしまうのか...。

「使い回せること」は便利がゆえに、この点には注意しておく必要があるよ!

評価されるOpenES(オープンES)を作成するための対策

この章からは、評価されるOpenESを作成する方法を解説します!

OpenESは複数の企業に提出するものなので、徹底的に力を入れて作成してください。

どの企業からも評価されるOpenESを作成するために、しっかりと対策を練って臨みましょう。

【評価されるOpenESを作成するための対策】

- 自己分析を徹底的に行う

- 就活エージェントに相談する

- 逆求人サイトで自分のESが通用するか確かめる

対策① 自己分析を徹底的に行う

評価されるOpenESに仕上げるには、自己分析を徹底的に行うことが重要です。

自分の強みや能力がわかっていないと企業にもアピールできませんからね。

自己分析を行い自分の強みを明確にすることで、「わたしの◯◯という強みを御社で活かせます」と伝えられるようになります。

企業に熱意を伝えるためにも、自分の強みはしっかり把握しておきましょう。

自己分析のやり方については、別の記事でまとめています。

以下のオリジナル自己分析シートも作成して、かなり詳しく解説していますよ!

▼自己分析シート

自己分析はOpenESだけでなく就活全体の土台となる、重要な作業です。

以下の記事を参考にしながら自己理解を深めてくださいね!

ちなみに、自己分析シートも以下の記事を経由して無料でダウンロードできるのでぜひチェックしてください。

対策② 就活エージェントに相談する

OpenESの質を高めるには、就活エージェントに相談するのも有効です。

就活エージェントとは、面談をもとにあなたに合う求人を紹介してくれる就活支援サービスのこと。

就活エージェントでは、求人の紹介だけでなくESの添削も行ってくれるんですよね。

自分で作成したOpenESを見てもらい、プロ目線からのアドバイスをもらうことができます。

就活エージェントは企業とのつながりもあるので、どうすれば評価されるのかもポイントも知っています。

就活のプロであるエージェントに相談することで、企業から評価されるESに仕上がるでしょう。

僕が最もおすすめするのは「ミーツカンパニー就活サポート」

サービスは何十種類もありますが、僕が今就活生なら「ミーツカンパニー就活サポート」を利用します。

ミーツカンパニー就活サポートを他のエージェントよりもおすすめする理由は、「知られざる企業を紹介する」というコンセプトにあります。

就活エージェントの中には、労働条件が本当にやばい企業を紹介してくるところもあるのですが、その点で、ミーツカンパニー就活サポートは紹介企業の質が高いのが大きなメリットです。

またミーツカンパニー就活サポートは、全国の就活生が利用できて、かつオンライン面談にも対応しているのが神。

運営会社も人材業界の超大手である株式会社DYMなので安心できる。

就活エージェントおすすめランキングでも1位としている就活エージェントです。

▼就活エージェント利用者の声

初めて就活エージェントと面談したけど意外と良かった、普通のサイトに絶対載ってないけど私の希望に合う求人めっちゃ紹介してもらった…新潟の企業も紹介してくれるらしい笑

— ま…てぃ (@marietty122111) February 27, 2020

なんだかんだでESと面接のお悩みも解決したし…すげーな

もちろんミーツカンパニー就活サポートを利用するとしても、就活エージェントは担当者の質で決まるので、「この担当者は合わないな」と思えば利用を停止しましょう

(無料なので担当者が合わない場合はすぐに切ればデメリットはなしなので!)

対策③ 逆求人サイトで自分のOpenESが通用するか確かめる

逆求人サイトで自分のOpenESが通用するか確かめるのもおすすめです。

逆求人サイトとは、プロフィールや自己PRを登録して待っておくと、企業側からスカウトが届くサイトのこと。

逆求人サイトでOpenESと同じ内容を入力しましょう。

その内容でスカウトが届いたら、企業から評価される自己PRが書けたことの証明になるんですよね。

また、逆求人サイトに登録しておけば出会える企業も一気に増えるので、就活を効率的に進めていきたい人はかならず登録しておきましょう!

特におすすめなのは、「Offerbox(オファーボックス) ![]() 」と「ホワイト企業ナビ」の2サイトです。

」と「ホワイト企業ナビ」の2サイトです。

どちらも隠れた優良企業など穴場求人が多いので、ぜひ利用してくださいね!

ちなみにこれら就活サイトは色々ありますが、僕が今就活生なら絶対に利用する就活サイトを極限まで少なく厳選した記事も書いています!

ぜひ参考にしてください!

» 【結局どれ?】僕が今就活生なら絶対利用する就活サイトはこの5つ!|100サイト以上から厳選

なるほど!評価されるためのOpenESを作成するためにはまずは自己分析を徹底。その上で就活エージェントや逆求人サイトを活用すると良いんですね!

そうだよ!やっぱり評価される就活生は自己理解が深い。自分について伝えるためには、自分が自分のことを1番に把握しておく必要があるからね!

OpenES(オープンES)で評価される肝は「自己PR」にある

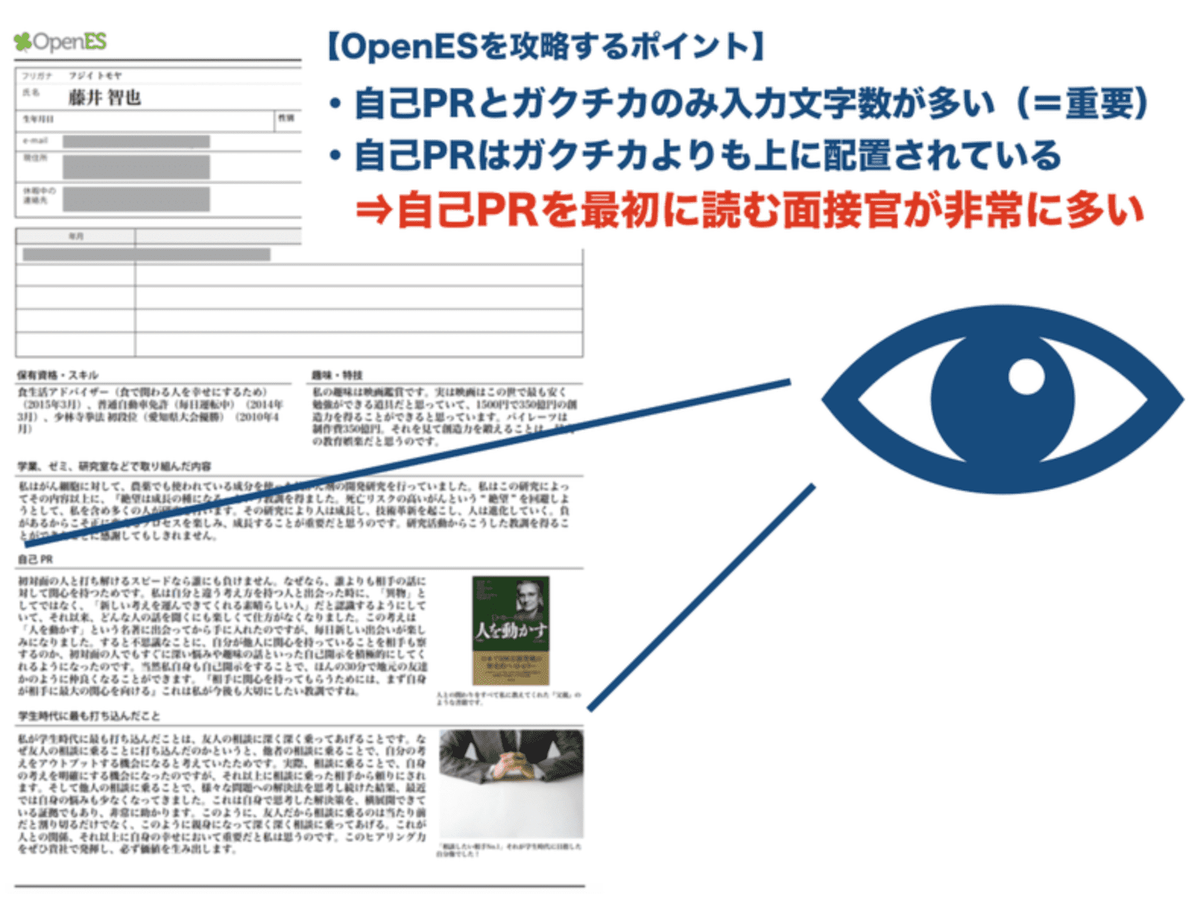

OpenESは項目ごとに文字数が違い、もっとも多いのが「自己PR」と「ガクチカ」の400文字以内です。

そして、自己PRとガクチカでは「自己PR」のほうが上に配置されています。

よって、OpenESでは自己PRから読む面接官が多いんですよね!

面接官は1日に大量のOpenESを読む必要があるので、「まず自己PRを読んで気になった就活生は他の項目も読む」という流れで進める人が多いのです。

よって、OpenESでは「自己PR」が一番重要!!

選ばれるOpenESを作成するには、自己PRに力を入れましょう。

評価される自己PRの書き方

そんなOpenESで最重要項目と言える「自己PRの書き方」を解説します。

僕が考える評価される自己PRの文章構成は以下ですね!

【評価される自己PRの文章構成】

- 貢献できる能力

- 具体的な貢献内容

- 根拠となるエピソード(課題・行動・結果)

- 自分の信条

- 入社後の豊富

まずは「どんな能力によって貢献できるのか?」という結論を提示。

「どう具体的に貢献できるのか」その内容を記載してから、その能力の根拠となるエピソードを書きましょう。

さらに、「信条」という他の就活生が書かない個性的な表現を入れつつ、最後は力強い入社後の豊富で文章を締めます!

詳しくは、別記事で詳しい書き方と20の例文を用意しました。

記事を参考に、まずは自己PRに徹底的に力を入れてください!

最初に人事が読むであろう自己PRに徹底的に力を入れるだけで、通過率は格段に上がるからね!

自己PRは今後の就活を見据えても、最高の文章を作っておこう!

OpenES(オープンES)を書くときのポイント5つ

OpenESにおいては「自己PR」が最も重要だと把握できましたね。

次にOpenESの作成にあたって、他の就活生と差別化するための5つのポイントを見ていきましょう。

【OpenESを書くときのポイント】

- ですます調で書く

- 専門用語ばかりになり過ぎない

- 説明は最小限にする

- 自分の考えを書く

- 興味を引く言い回しを使う

ポイント① ですます調で書く

OpenESを作成するときには、かならず「ですます調」で書くようにしましょう。

ですます調とは、文末が「〜です。」「〜ます。」で終わる書き方のこと。

ゼミなどで論文を書いている人は、つい文末が「〜だ。」「〜である。」となりがちです。

ですます調に比べ、「だ・である」という文末は固い感じがしてしまいますよね。

よって、OpenESの文章は「ですます調」で書くようにしましょう。

ですます調の方が、やわらかく人間味のある文章になりますよ。

【ポイント】

「論文口調(〜だ・〜である)」ではなく「ですます調」がおすすめ!

ポイント② 専門用語ばかりになり過ぎない

専門用語ばかりになりすぎないようにも、注意が必要です。

とくに「学業、ゼミ、研究室などで取り組んだ内容」を書くときにやりがちなんですよね。

研究内容は専門的な内容になってしまうので、つい専門用語ばかりを使ってしまいがちです。

しかし、その研究内容についての知識がない人からすると、なにについて書いてあるのかわかりません。

採用担当者に内容が伝わらないと評価もしてもらえません。

OpenES以外でも大切なことですが、誰かに向けて書く文章は相手に伝わる言葉で書きましょう。

【ポイント】

できるだけ専門用語は使わずに、誰でも理解できる言葉に変換して書くこと。

ポイント③ 説明は最小限にする

次に重要なことは、記入する内容に関して「説明ばかりになりすぎないこと」です。

むしろ説明は最小限にしましょう。

たとえば「趣味は野球」と書くとします。

多くの就活生が文字数は多めに書いたほうがいいのかなと感じ、以下のように文章を付け足してしまいがちです。

【NGな文章例】

趣味は野球です⇒説明

小学3年生の頃からやっていました⇒説明

ポジションはサードです⇒説明

上記は、説明ばかりになってしまっているのでNGです。

説明文を羅列しても他の就活生となんの差別化もできないですからね。

入力文字数が少ない場合、「小学3年生の頃からやっていました」や「ポジションはサードです」なんていう説明は書かなくて大丈夫です。

説明は最小限にしましょう。

【ポイント】

説明は最小限にして、自分の考えや価値観を伝えることに文字を割くこと。

ポイント④ 自分の考えを書く

先ほど説明は最小限と話しましたが、その分何を書くべきなのか。

それは「自分の考え」です。

「趣味は野球」に対して自分の考えを書くとなれば、「なぜ野球を趣味に選んだのか」「野球から得た教訓は何か」など、何でも書くことはありますよね!

そして、これらの「自分の考え」は説明と違ってあなただけのオンリーワンの内容になります。

たとえば「野球を通して、他人を気遣うことの素晴らしさ、その先にある以心伝心した時の気持ち良さを学びました。」と書くとしましょう。

そうすると、「人付き合いが得意そうだな」「人が好きなのかな」といった印象を与えることができます。

就活では他人と差別化して、いかに自分のことを企業に伝えるかが重要です。

説明ばかりにならず、自分の考えをふんだんに盛り込むことで「自分はこんな考えを持ってるんだよ!」という人間性を伝えていきましょう!

【ポイント】

いかに自分のことが伝わるかを意識した言葉選びをすること。

ポイント⑤ 興味をひく言い回しを使う

面接官の興味を引く言い回しを使うこともポイントです。

たとえば、「野球を通して、チームワークが重要だと思いました。」と自分の考えを書いても、ありきたりすぎて何も感動しません。

OpenESは読まれた時に「会いたい!」「仕事ができそうだ!」と思われることが重要なので、ありきたりなことを書いていてもそうは思ってもらえない。

そこで僕は、前述したような「野球を通して、他人を気遣うことの素晴らしさ、その先にある以心伝心した時の気持ち良さを学びました。」という表現を使いました。

「以心伝心した時の気持ちよさ」という表現。

あまり聞かない言葉ですよね。

だからこそ、読んだ時に「以心伝心した時の気持ち良さってどんなものなんだ!」と気になってしまう。

このように読み手が一瞬「どういうこと?」と思う言葉を使うことで、相手の興味を誘うテクニックを使用しましょう。

面白い言い回しに変換することで、相手の興味を引き、記憶に残りやすくなります。

【ポイント】

読み手が一瞬理解できない言葉の言い回しを使うことで、興味を引こう。

ここで紹介したOpenESの書き方のポイントを更に詳しく解説した記事も別で書きました!

これからOpenESを作成していこうという就活生はぜひ参考にしてくださいね。

» 【完全版】OpenESで“通過率を最大限に高める書き方”を伝授!

自分の考えを自分なりの言葉で伝えることが大切なんですね!

そう!ただ専門用語は使い過ぎないよう気をつけてね。

OpenES(オープンES)のメリット

では、OpenESを活用するメリットをお伝えしていきますね。

主なメリットは以下の3つです。

【OpenESのメリット】

- 1枚を複数の企業に送れる

- 写真でアピールできる

- 出費を減らせる

メリット① 1枚を複数の企業に送れる

OpenESを利用する大きなメリットは、1枚を複数の企業に送れること。

通常のエントリーシートは、企業ごとに1枚ずつエントリーシートを作成する必要がありますよね。

画像引用:「OpenES」

OpenESだと共通している項目は一度書けばそのまま使いまわしできるので、ES作成の時間を大幅に省略できます。

1枚作成するだけで複数の企業に一気にESを送れるのは、忙しい就活生にとってかなり大きなメリットといえるでしょう。

メリット② 写真を使ってアピールできる

OpenESは自己PRやガクチカに写真を貼ることができます。

文章だけよりも、写真を貼ることで書いてある内容をイメージしやすくなるんですよね。

また、言葉だけではうまく伝えられない内容でも写真を使って伝えることもできます。

ただ、どのような写真を貼るのかも重要です。

以下の記事で、OpenESに載せるべき写真について詳しく解説しているのでこちらも読んでくださいね!

メリット③ 出費を減らせる

OpenESを利用することで、出費を減らせるというメリットもあります。

紙のESだと、1枚1枚を印刷したり証明写真を貼る必要がありますよね。

郵送するための封筒代や切手代もかかります。

しかし、OpenESはWEB上で提出できるのでそのぶん出費を減らせるんですよね。

交通費などなにかとお金のかかる就活生にとって、細かい部分ですが出費を抑えられるのはメリットでしょう。

出費が減るのはかなり助かりますね…!

ちょっとした出費も重なれば大きな金額になってしまうからね。手間も費用も減らせるのはありがたいよね。

OpenES(オープンES)を作成する際の注意点

OpenESのメリットについてお伝えしましたが、注意すべき点もいくつかあります。

OpenESを作成するときには以下の点に気をつけましょう。

【OpenESの注意点】

- 自己PRとガクチカの写真は絶対に入れる

- 指定の文字数までギリギリいっぱい書くこと

注意点① 自己PRとガクチカの写真は絶対入れる

メリットの章で「写真を使ってアピールできる」とお伝えしました。

OpenESで写真を貼れる自己PRとガクチカには、かならず写真を貼りましょう。

実はこの自己PRとガクチカの写真は「添付しなくてもいい」んですよね。

ですので、結構多くの就活生が写真を貼らずに提出してしまいます。

しかし、文章だけの内容よりも写真があったほうが伝わりやすいですし、面接官も読みやすいというメリットがあります。

また、どんな写真を貼るのかで他の就活生と差別化することもできるんですよね。

面接官の印象に残るOpenESにするためにも、写真はかならず貼りましょう!

注意点② 指定の文字数までギリギリいっぱい書くこと

2つ目の注意点は、指定文字数まで書くこと。

たとえば、自己PRは指定文字数が400文字以内ですが、その場合は「350〜400文字」の間が目安です。

指定文字数よりも極端に少なすぎると「やる気がないのかな」とマイナスな印象を与えてしまいます。

他の就活生がしっかりギリギリまで書いていれば、余計に印象は悪くなるでしょう。

熱意を伝えるためにも、指定文字数ギリギリまで書くのがポイントです。

他の就活生との差別化を意識しながら作成しよう!

本記事の要点まとめ

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!

OpenESのクオリティにこだわることで、ひいては就活全体でのエントリーシートの質の向上に繋がります。

ぜひ複数の企業から評価されるために、素晴らしい1枚を作成ください。

就活攻略論では、OpenESに関する記事を多数用意してます!

就活攻略論では毎日記事を更新しているので、ぜひブックマークしていただいて読み込んでくれると嬉しいです!

以上!就活マンでした!

【本記事の要点まとめ】

- OpenESとは、リクナビが提供しているWeb上で提出できるエントリーシート。

- OpenESと通常のエントリーシートの違いは、「Web上で提出できること」と「複数の企業に使いまわせること」。

- OpenESの中でも文字数が多く目につきやすい「自己PR」が重要な項目である。

- 評価されるOpenESを作成するには「徹底的な自己分析」「就活エージェントに相談」「逆求人サイトで通用するか確認」「他人のESと比較する」の4つの対策を行うべき。

- OpenESを書くときのポイントは「ですます調で書く」「専門用語ばかりになり過ぎない」「説明は最小限」「自分の考えを書く」「興味を引く言い回しを使う」の5つ。

- OpenESを作成するときには「写真はかならず入れる」「指定文字数ギリギリまで書く」の2点に注意する。