【2025年9月追記】

・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加

就活生の皆さん、こんにちは!

このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!

少しだけお知らせさせてください!

8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!

しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!

僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。

(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)

この本はそれを形にした本です。

「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。

全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!

それでは本題に入っていきますね!

今回は「学生時代に力を入れたこと」、略して“ガクチカ”の書き方を解説していきます。

中でも、「部活動の経験を200字以内で」というテーマで共有しますね。

ガクチカは、合否のほとんどを決めると言っても過言ではないほど重要なテーマ。

自己PR・志望動機と並んで、ほぼすべての企業で必ず聞かれる質問のひとつです。

僕も就活生時代はガクチカにかなりの力を注いでいました。

ガクチカの質を高めておけば、どんな企業でもとりあえずES(エントリーシート)で足切りされることは無くなるからです。

編集しやすいよう、使い回ししやすいよう、何度も推敲をしてクオリティを上げていったのを覚えていますね。

そんな重要なガクチカについて、本記事では「部活動経験を200字以内で書くガクチカ」について解説していきます。

優れたガクチカは面接にもつながるので、これからの就活を有意義なモノにできるよう、ぜひ参考にしてみてくださいね。

200字だとどうしてもオーバーするんですよね。何を省くべきなのか知りたいです!

どうすれば伝えたい内容を200字に抑えられるかを解説するから、ぜひ参考にしてほしい!

- ガクチカ200字のテーマに「部活」はおすすめか

- 200字のガクチカで部活をテーマにする際の書き方

- 200字のガクチカで部活をテーマにする際のおすすめ文章構成

- 【200字例文】部活動をテーマにしたガクチカ例文5選

- 【NG例文】選考を突破できないガクチカESの特徴

- 【重要】200字のガクチカESの質をさらに高める方法

- 自分の強みがイマイチ分からない人におすすめの方法

- 本記事の要点まとめ

ガクチカ200字のテーマに「部活」はおすすめか

では続いて「200字以内のガクチカで部活経験は評価されるのか?」という疑問に答えていきましょう。

結論、部活をガクチカのテーマにするのはかなりオススメで、企業からの評価も得やすいです。

(もちろん内容によって個人差はありますが。)

根拠は以下の3つですね。

【200字ガクチカで部活経験が評価される理由】

- 体育会系の学生を求めている企業は多い

- 部活動経験はシンプルにまとまりやすい

- 熱意をもってチームで取り組んでいることに価値がある

① 体育会系の学生を求めている企業は多い

前提として、体育会系の学生を求めている企業は多いんです。

体育会人材は、運動していることからそもそも行動力がありますし、継続して努力できる人間が多い。

つまり、入社後にすぐ辞めないことが保証されるので、企業からは欲されるわけですね。

僕が経営者として人を採用するとしても、「ジムに通っている人」なんかは同様の理由で優遇しますしね。

体育会学生の需要の高さは、体育会学生に特化してサポートしている「アスリートエージェント」の内定率の高さを見ても分かります。

(このエージェントは体育会系学生向けのおすすめサイトで1位としています)

利用者の内定率86%は本当に高い。

他の就活エージェントは75~80%にとどまることが多いので、この内定率の高さからも体育会学生がどれだけ求められているかを理解できるでしょう。

ちなみに体育会学生におすすめの就活サイトは、以下の記事にてランキング形式でかいせつしています。

僕のおすすめはやはり「アスリートエージェント」ですが、「他の就活サイトも見てみたい」という方はぜひ参考にしてみてください!

② 部活動経験はシンプルにまとまりやすい

部活動経験はシンプルにまとまりやすい、というのも200字のガクチカに部活経験を推す理由です。

部活動はみんなで1つの目標に向かって努力し、必ず期間中に結果が出るので、目標も結果もシンプルに話しやすい。

例えば、「3年の夏に甲子園出場を目標にしていたが、県大会準優勝に終わってしまった」など。

それに比べてバイトやインターンなどは、アルバイトという立場なのでチームの目標に貢献しづらいですし、期間中に結果が出るとは限らない。

加えて組織のすべてを知れるわけでもないので、深ぼられると分からないことだらけ、なんてことも往々にしてあります。

200字以内だと言えることは本当に限られるので、経験はできるだけシンプルな方が良い。

内容を多く伝えたいのは分かりますが、たくさん話しても採用担当に伝わるのはせいぜい1つか2つです。

話の上手な人はこれを理解し、要点を絞って相手に伝えます。

そういった意味で、要点の絞りやすい(そもそも要点しかない)部活経験というのは、200字のガクチカにピッタリのテーマというわけです。

③ 熱意をもってチームで取り組んでいることに価値がある

部活動は「“熱意”を持って“チームで”ひとつの目標に向かっていく」ものですよね。

この「熱意」と「チーム」という2つの重なりがミソなんです。

「会社で働くために」というのを前提に考えると、大学生にとって一番重要なのは「チームでひとつの目標を達成させる経験」です。

この経験は「熱意・チーム」の2つの要素が重ならないと実現しませんし、どちらか1つでも失われれば、その重要性は半減してしまいます。

現に、就活の面接では「チームで何かを達成した経験はありますか?」と聞かれますよね。

それほど会社にとっては重要な要素なんです。

そして、これを実現できる環境が「部活動」なんですよね。

部活動で得た経験は、明らかに他の就活生より濃いエピソードになるはずなので、本来ガクチカで負けるはずがありません。

(よくESで書かれるようなガクチカは、そこまで本気でやってないケースも多いので)

もちろん内容にもよりますが、自分だけにしかない濃い経験が必ずあるはずなので、自信をもってガクチカに取り組みましょう。

確かにエピソードをシンプルに伝えられるのは助かりますね!

就活で伝えられる内容は限られているからね。ESなら文字数、面接なら時間で制限があるから、シンプルで濃い経験が一番おすすめなんだ!

200字のガクチカで部活をテーマにする際の書き方

では本章からは本題である「部活がテーマの200字ガクチカの書き方」について解説していきます。

ポイントを4つに分けて共有するので、漏れのないよう確認していきましょう!

【200字ガクチカで部活をテーマにするときの書き方】

- What・Why・Howを明確化する

- 本文を書く前に文章の構成を考える

- 伝えたい内容を箇条書きにして取捨選択する

- 専門的な表現は伝わらないので避ける

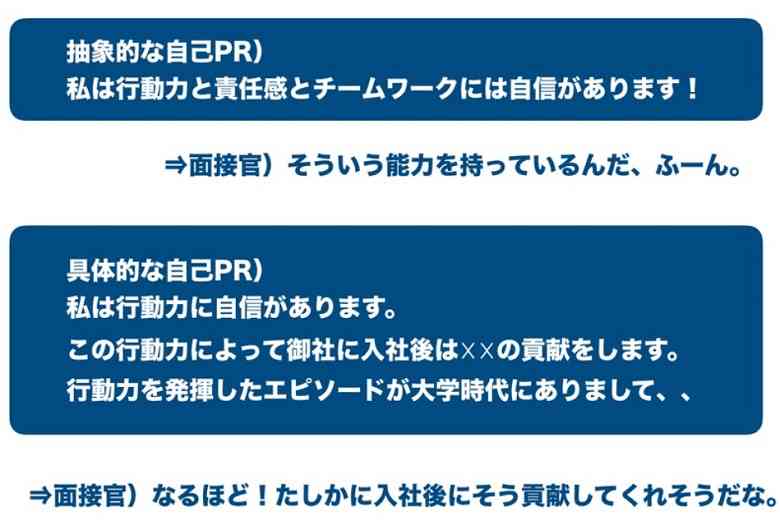

書き方① What・Why・Howを明確化する

ガクチカを書く際、最初にやってほしいのが「What・Why・How」を明確化することです。

要するに、「部活動で何をしたのか」「なぜその部活に打ち込んだのか」「どのように活動したのか」の3つに分けて言語化しておくわけですね。

具体的には以下の通り。

| 考えられる質問 | |

|---|---|

| What(なに) | ・何の部活動をしていた? |

| ・チームでのあなたの役割は何? | |

| ・部活動での実績は何か? | |

| ・部活動では何を強みとして戦っていた? | |

| ・部活動を通して見えた弱みは何? | |

| Why(なぜ) | ・なぜその部活動を選んだ? |

| ・なぜその実績が得られた? | |

| ・なぜその強みが発揮できた? | |

| ・なぜチーム内でその役割だった? | |

| How(どのように) | ・どのように成長する努力をした? |

| ・どのようにチームに貢献した? | |

| ・どのように練習することを心がけた? |

ガクチカで知りたいのは基本この3つなので、これらを項目ごとにまとめておくだけで、随分と書きやすくなる。

特に200字以内という制限が加わると、本当に伝えたい内容だけに絞らないと制限を守れませんから、小分けして整理しておくことが重要になるわけです。

例えば、以下のような例ですね。

【野球部での活動をガクチカのテーマにした例】

<What>

野球部のレギュラーとして、地区大会優勝に貢献した。

<Why>

高校野球で望むような結果を残せなかったため、大学で自分が納得できる結果を出したいと思った。

<How>

野球ノートで自分の弱みを整理し、ひとつひとつ練習で潰していった。ひとりでも改善できる内容であれば、毎朝6時からの自主練で改善していった。

こんな風に、「What・Why・How」を具体的かつ簡潔に書きだしておけば、あとは文章をつなげるだけで、おおよそのガクチカは完成します。

まずは自分の経験と照らし合わせて「What・Why・How」を明確化してみてください。

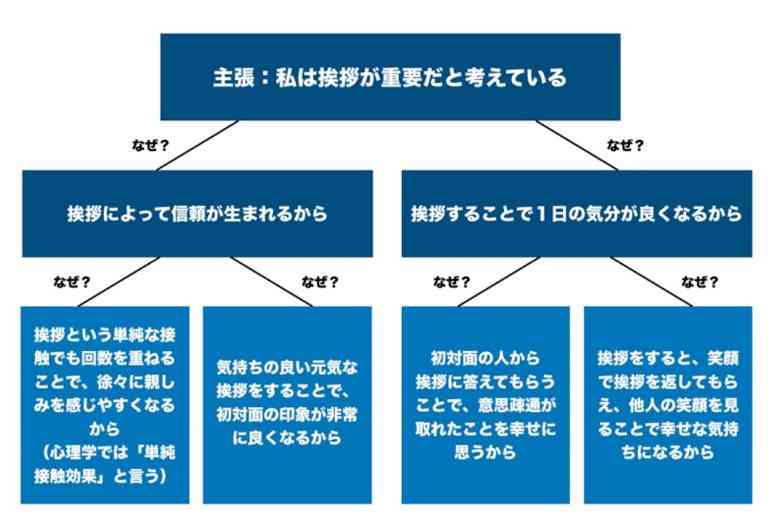

「Why?」の掘り下げにはピラミッド構造がおすすめ

企業の採用担当が特に知りたいのは「Why?」の部分です。

「なぜその行動をしたのか」という部分が分かれば、その人の性格や考え方を把握できるからですね。

ではどうやって「Why?」を掘り下げるのか?

ここで登場するのがピラミッド構造というわけですね。

以下の例を見てみましょう。

「挨拶が重要だと考えている」をテーマにピラミッド構造で「Why?」を追求しています。

【ピラミッド構造を利用するステップ】

- 1番上の層に自分の主張・行動を当てはめる

- なぜそうなるのかを考え、第2層に理由を当てはめる

- なぜ第2層のような理由になるのかを考え、第3層に当てはめる

- 具体的な内容まで落とせたら終了

要は、自分の考えひとつひとつに「なぜ?」と自問自答してみるわけです。

深く掘れば掘るほど内容が具体的になり、“客観的に見て納得できる”内容になる。

ポイントは客観的というワードで、言い換えれば「人類みんなが納得できる」というイメージですね。

根本的な理由がはっきりして、面接で自分が話すときにも役立ってくれます。

決して難しい方法ではないので、ぜひ試してみてください。

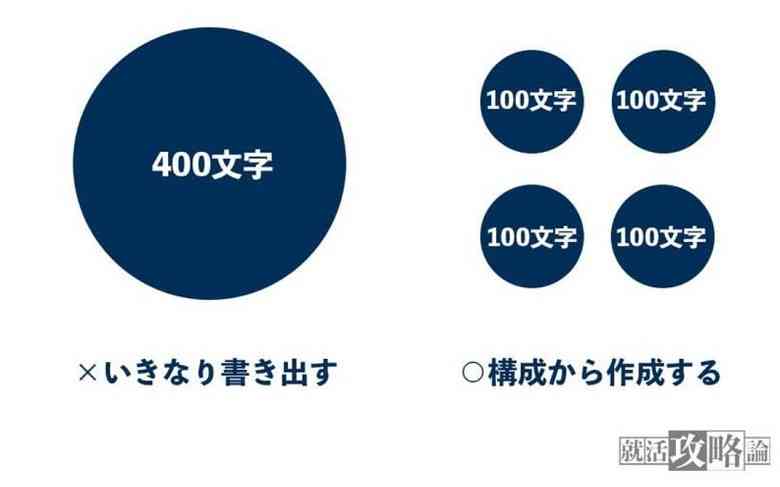

書き方② 本文を書く前に文章の構成を考える

ガクチカ本文を書く前に、まずは文章の構成を考えましょう。

よくあるガクチカの失敗例は、いきなり内容を書き出してしまい、文章が行ったり来たりで何を言いたいのか分からない文章になること。

こうなると、もちろん読みづらい文章なので選考通過できませんし、編集や使いまわしもしにくくなってしまいます。

200字~500字など、さまざまな文字数制限がありますが、どんな文章でもまずは小分けして構成から考えましょう。

基本的には以下の構成で組み立てるのがおすすめですね。

【ガクチカ文章の構成】

- 結論(何をしたのか)

- 背景・理由(なぜしたのか)

- 課題・目標(現状にどんな課題があったのか)

- 仮説・実行(どんな仮説を立て、どうやって実行したのか)

- 結果・収穫(どんな結果を残し、そこから何を得たのか)

- 締め(会社に入って、どう役に立てるのか)

こんな風にラインを組み立てれば、余計な話を書くスペースすらありませんし、本当に伝わりやすい文章になる。

事実、「ワンキャリア」に掲載されている、難関企業を通過したESのほとんどはこれに似たラインで書いてあるはずです。

「200字制限があるから文章短くしなきゃ」なんてこともあると思いますが、構成がしっかりしていれば、省く内容も簡単に決められます。

後述しますが、200字のガクチカ文章構成だと背景や仮説、締めの文章などは省いたほうが良いですね。

就活を効率化するうえでは必須の対策になるので、必ず押さえておきましょう。

書き方③ 伝えたい内容を箇条書きにして取捨選択する

文章構成を考えるのと同時に、自分が伝えたい内容を箇条書きにして整理しましょう。

恐らく本当に努力できた方は、自分の成長のすべてを採用担当に伝えたいですよね。

しかし残念ながら、「200字のガクチカ」と制限がある中で、すべての内容を伝えるのは不可能です。

したがって、箇条書きして整理した内容の中から、どれを伝えるべきか取捨選択する必要があるわけですね。

具体的には、先ほど述べた「文章構成」を見出しとして利用するのが良いでしょう。

例えば、以下のような感じです。

【文章構成に沿った箇条書きの例】

<結論>

― サッカー部の主将として、チームを県大会優勝まで導いた経験。

<背景・理由>

― 高校の時はケガに悩まされ、思うような結果を残せず悔しかったから。

― ケガをしても復帰できることを、同じくケガをしてしまった弟に伝えたかった。

<課題・目標>

― チームを県大会優勝まで導くこと。

― 大会の後半で、スタミナ切れしてしまう選手が多かった。

― ここ一番で、シュートを外してしまうメンタルの弱さがあった。

<仮説・実行>

― スタミナ切れを防げば退会後半でもベストなパフォーマンスができると考え、週2回長距離走のメニューを組み入れた。

― 体格負けしないよう、知り合いのジムに頼んで定休日にトレーニング器具を使わせてもらった。

― メンタルを強くするため、試合終盤をイメージした実戦形式の練習を増やした。

<結果・収穫>

― 県大会優勝を収め、全国大会への切符を手に入れた。

― ただ辛い練習を組み込むのではなく、部員ひとりひとりが同じ志を持つことの重要性を知った。

― 原因が何か突き止め、それに対して的確なアプローチをとる能力が身についた。

<締め>

― 「部員の意識を一致させる重要性」という学びを活かし、チームで目標を達成できる。

― 身に付けた問題解決能力を活かし、売上低下を根本から改善できる。

こんな風に書けたら、あとは取捨選択の段階。

もちろん200字では全部書ききれませんので、どれを伝えるべきか選択する必要がありますね。

例えば<仮説・実行>には3つの施策がありますが、書けるのはせいぜい1つでしょう。

「どれが最も効果があったか」「一番学びが大きかったのはどの施策か」などの視点で考えると、必然的に1つに絞れるはずですよ!

設問で内容を指定されている場合は優先度を考える

一言でガクチカと言っても、企業ごとに聞かれ方は変わってきます。

例えば、以下のような例があります。

【ガクチカを聞かれる質問例】

- 「今までで大きな壁を乗り越えたことや何かに挑戦したことを教えてください。」

- 「長期的に取り組んで成果に繋げた経験を教えてください。」

- 「チームで何かを達成した経験について教えてください。」

- 「高校生時代に力を入れた経験について教えてください。」

こんな風に、ある程度の制約が設けられる場合があり、ガクチカもそれに合わせて内容の優先度を決めなければなりません。

(聞かれたことに答えるという、コミュニケーションの基本です)

例えば、設問のキーワードが挑戦なら、「課題・目標に対して何をしたのか」という部分を重点的に書く必要があります。

チームで、という制約があるなら、「チームにどんな影響をもたらしたのか」という点を優先的に解説するようにしますね。

こんな風に、ガクチカと言っても企業によって求められている内容が異なるので、設問の意図をしっかりとくみ取るようにしてくださいね。

書き方④ 専門的な表現は伝わらないので避ける

これは一種の注意点ですが、専門的な表現は伝わりづらいので避けるようにしましょう。

部活経験あるあるですが、具体的な技術を詳しく書かれても「だから何?」で終わってしまいます。

例えば、以下のような文章。

【マニアックな内容を書いてしまう例】

私はサッカー部のレギュラーとして、部に貢献していました。ポジションはサイドバックで、チャンスを感じたら前線に上がり、正確なクロスを上げることを武器としていました。最初は技術も乏しく、レギュラーを獲れませんでしたが、~

少し極端な例ですが、サッカーをあまり知らない人にとっては理解できない文章ではないでしょうか。

客観的に見られれば判別は簡単ですが、意外と書いている本人は気づかないんですよね。

そもそも会社で働く際、リフティングが1000回出来ても役に立たないわけですから、就活で技術自慢することに価値はありません。

採用担当者が知りたいのは「どんなことをしたのか」「モチベーションの源泉はどこにあるのか」「どんな考え方をするか」など、技術とは正反対の部分です。

その技術を身に付けるために、どんな努力をしたのか、なぜ頑張れたのか、などの内面の部分を伝えるようにしましょう。

ガクチカを書き出す前に、色々やることがあるんですね!

いきなり本文を書くと質が低くなるからね。使い回しや編集が簡単にできるように、しっかりとした手順を踏んであげよう!

200字のガクチカで部活をテーマにする際のおすすめ文章構成

文章構成については先ほど軽く触れましたが、200字以内の制限下ではすべての構成を入れられません。

(以下が先ほど紹介した文章構成です)

【ガクチカ文章の構成】

- 結論

- 背景・理由

- 課題・目標

- 仮説・実行

- 結果・収穫

- 締め

よって、6つの構成からいくつか省かなければならない。

そこでオススメしたいのが、本章で共有する文章構成というわけですね。

具体的には、以下の3構成で書くと良いでしょう。

【200字以内のガクチカでおすすめの文章構成】

- 何を目標にしてどんなことに取り組んだか(目標・結論)

- 取り組みの途中の壁をどう乗り越えたのか(困難)

- 結果とそこから得たものは何か(結果・収穫)

① 何を目標にしてどんなことに取り組んだか(目標・結論)

どんな質問であろうと、就活を含めたビジネスシーン全てにおいて、結論ファーストは重要です。

結論が最初にないと、後述される文章の内容は入ってこないものですからね。

書き手側は自分の考えを理解しているので、結論から話さなくても自分の伝えたいことが頭の中にある状態のはずです。

一方で、読み手側は書き手側の頭の中が分からないので、結論が出てくるまでずっと理解不足のまま文章を読み進めることになる。

特に、企業の採用担当者は1日に100枚前後のESを見るので、結論が最初にない文章はイライラの根源になるでしょう。

したがって「◯◯を目標として、◯◯に力を入れました」と結論から書くようにしてください。

主な役割や人数などの前提情報は、文字数に余裕があれば組み込み、無ければ遠慮なく省いて大丈夫です。

【例文】

「所属する大学のサッカー部で、県大会優勝を目的に、新規練習メニューの考案に取り組みました。」

② 取り組みの途中の壁をどう乗り越えたのか(困難)

続いて、取り組みの途中で起きた困難と、それをどう乗り越えたのかを書きます。

立ちはだかった壁を明確に伝えることで、本当に努力したことが伝わるからですね。

就活あるあるですが、ガクチカESを評価する採用担当者は「困難な経験」が大好物。

入社後も困難の連続なので、「大きな壁にぶち当たったとき、この人はどうやって乗り越えるんだろう?」という姿勢を重要視しているわけです。

より詳細な内容は面接で聞かれたときに説明できれば良いので、ESではシンプルに伝えることを意識しましょう。

【例文】

「既存のメニュー廃止に反対する部員もいましたが、議論の場を設け、データでチームの課題を示すことで説得に繋げました。またこの時、チームが分離しないよう、誰の意見に対しても肯定から入るよう留意しました。」

③ 結果とそこから得たものは何か(結果・収穫)

最後に、実行した結果何が起こったのか、その経験から何を得たのか、を記述します。

結果は文章冒頭にも述べていますので、再確認の意味で示す感じですね。

重要なのは「結果から何を得られたのか」という部分です。

就活では「入社してからも成長できるか」という観点を見られているので、経験から何かを学べるという姿勢は評価されるはずですね。

ただ、200字以内のガクチカだと「何を学んだのか」という部分は書けない場合もあると思います。

どうしても他の文章がそぎ落とせない場合は、収穫については省略しても構いません。

結局、面接で聞かれるはずなので。

【例文】

「結果、県大会優勝を達成することができ、変化することの重要性とチームに変化を及ぼすことの難しさを学びました。」

書けることが少ないのも問題ですね。どれを優先すべきか判断しにくいです。

基本は応募する会社の社風や業務に合わせて変えるべきだけど、結局評価基準は人それぞれ。悩み続けても仕方ないから、汎用性の高いESを作るのが重要なんだ!

【200字例文】部活動をテーマにしたガクチカ例文5選

200字ガクチカのおすすめ文章構成を把握できたところで、それに沿った例文を5つ共有します。

どれも部活動をテーマにしているので、かなり参考になると思いますよ!

【部活動をテーマにした200字ガクチカ例文】

- サッカー部の活動をテーマにしたガクチカ

- 野球部の活動をテーマにしたガクチカ

- バレーボール部の活動をテーマにしたガクチカ

- ラグビー部の活動をテーマにしたガクチカ

- 部活のマネージャー活動をテーマにしたガクチカ

例文① サッカー部の活動をテーマにしたガクチカ

まずは、先ほどの構成の話で紹介した例文をつなげた文章です。

200字なので、やはりストーリーの濃さはあまりないですが、ESの質としては十分だと思います。

【例文】

「所属する大学のサッカー部で、県大会優勝を目的に、新規練習メニューの考案に取り組みました。既存のメニュー廃止に反対する部員もいましたが、議論の場を設け、データでチームの課題を示すことで説得に繋げました。またこの時、チームが分離しないよう、誰の意見に対しても肯定から入るよう留意しました。結果、県大会優勝を達成でき、変化することの重要性とチームに変化を及ぼすことの難しさを学びました。」(190文字)

例文② 野球部の活動をテーマにしたガクチカ

続いては、野球部の活動をテーマにしたガクチカです。

施策も具体的になっていますし、マネジメント力のアピールにもつながるでしょう。

また、中長期的な視点を持って、後輩の代にも影響のある仕組みを残したことは評価されるはずです。

万事の会社で「売れる仕組みを作ること」が大切になりますからね。

【例文】

「野球部の主将として、週ごとの目標を管理する「目標管理ノート」による、部員の成長の手助けに力を入れました。面倒くさがる部員への対策として、先にノートを管轄する幹部陣を設定し、組織全体に意識が伝わるよう工夫しました。そして幹部陣と協力し、1週間ごとに各部員と1対1で進捗を確認する場を設けました。結果、歴代最高の地区3位という結果を残すことができ、今年の後輩の代は地区優勝を果たすことができました。」(197文字)

例文③ バレーボール部の活動をテーマにしたガクチカ

3つ目は、バレーボール部の活動をテーマにしたガクチカです。

「チームで成果を出すには、目の前の相手に貢献することが大切」というこれからも活かせる学びがあったので、伸びしろを示すにはぴったりですね。

【例文】

「大学のバレーボール部で、チームの守護神リベロとして尽力しました。低身長だからエースにはなれない、という事実を受け入れられなかった時期もありましたが、日々助け合う部員の姿を見て「1人ではなくチームで勝つことの重要性」に気付くことができました。それからは「どんなボールもチームの得点に繋げる」をモットーに、誰よりも練習し、泥臭い姿勢を貫きました。結果、地区大会ベスト8という成果を残すことができました。」(199文字)

例文④ ラグビー部の活動をテーマにしたガクチカ

次は、ラグビー部の活動をテーマにしたガクチカです。

こちらの例文は、「頑張ったけど最後まで補欠だった」という経験をテーマに作成しました。

最後までやり抜ける、という諦めない姿勢は絶対に評価されます。

懸念点としては、「努力をしてきたのは分かったけど、努力をするにも何か工夫した?」などと面接で詰められることですね。

「分析無しで頑張っても成果出ないのは当たり前でしょ」なんて思われる可能性もあるので、具体的に行った行動を持っておくのが良いでしょう。

【例文】

「大学のラグビー部で、最後まで補欠だったものの諦めず努力し続けました。私のポジションには、初心者の私では適わない部員がすでにおり「いい加減諦めろ」と何度も言われました。しかし補欠であることを惨めに捉えず、最後まで自主練習を徹底しました。結果、部員から「陰のキャプテン」として賞をいただき、努力し続けることの重要性を証明できました。今後どんな困難に見舞われても、必ず最後までやり切る自信が身に付きました。」(200字)

例文⑤ 部活のマネージャー活動をテーマにしたガクチカ

最後は、部活動のマネージャー活動をテーマに作成したガクチカです。

マネージャーもれっきとした部員であり、明確な役割がある分お得でもありますね。

マネージャーの根本である「他者を支える」という力は、会社に入っても活かせる内容なので、ガクチカにはピッタリのエピソードです。

下の例文はそれに加え、主体的に行動できたことが伝わる文章になっているので、ESで落ちることはまずないでしょう。

【例文】

「野球部のマネージャーとして、部員の技術向上を目的に、外部コーチの設定に取り組みました。SNSやWebで片っ端から指導者を探し、一度練習を見てもらえないかと頼みました。もちろん断られることがしばらく続きましたが、練習風景の動画などを粘り強く送り続けることで本気度が伝わり、承諾を得ることができました。結果、部員の技術向上とともに部員の意識も向上し、全国大会出場の切符を手に入れることができました。」(193文字)

また、部活動のマネージャー経験をガクチカテーマとして扱いたい方は、「部活のマネージャー経験をガクチカでアピールする方法【部活ごとの例文3選】」を参考にしてください。

マネージャー経験という視点にフォーカスしているので、より詳しい内容がゲットできますよ!

作成したガクチカは就活エージェントにES添削してもらう

ガクチカが完成したら、絶対に忘れてはいけないことが1つだけあります。

それは「正しいフィードバックを貰うこと」。

正直、学生1人で作成したガクチカは日本語が間違っていることも多いですし、主観的にしか見ていないので本当に伝わる文章なのか分かりません。

そこでおすすめしたいのが「就活のプロによるフィードバック」というわけです。

そもそもガクチカESは企業の採用担当者が採点するものなので、採用担当者か就活の知見が深い人に聞くべきですよね。

(大学の先輩でも良いのですが、最新の情報を持っていない可能性もありますし、若干不安かと思います)

この就活攻略論では、「体育会向けの就活エージェント」もまとめていますが、中でも「アスリートエージェント」は圧倒的にオススメ。

体育会人材1000名以上の支援実績もありますし、厳格な基準でブラック企業の求人を排除しているので安心です。

【アスリートエージェントの利用方法】

- 「アスリートエージェント公式サイト」から無料登録・申込みを行う。

- キャリアアドバイザーから連絡が来る。

- 日程を調整し、初回面談を行う

画像右上の「無料会員登録」から以上の3ステップで利用できるので、「リクナビ/マイナビしか使ったことない…」なんて人は登録必須ですよ!

確かにどれもシンプルで分かりやすい文章になっていますね!

シンプルさを最優先しているからね!ただ、ここで僕が紹介したガクチカが正解とは限らないから、ぜひ自分でより良いガクチカを作ってほしい!

【NG例文】選考を突破できないガクチカESの特徴

ここまでで、ガクチカの書き方から例文まで、網羅的に理解できたと思います。

続いては、その理解をさらに深めるために「選考を突破できないNGガクチカ」も共有していきますね。

NGを知っておけば、必然的に質の高いガクチカになっていくので、ぜひ参考にしてください。

僕がこれまで見てきた数百人のガクチカで、評価されないガクチカに共通するポイントは以下の3つです。

【評価されないガクチカの特徴】

- 結論から書いておらず伝わりにくい

- 内容が多くて何が言いたいのか理解できない

- 抽象的な表現が多く具体性が無い

NG例文① 結論から書いておらず伝わりにくい

まず最もNGなのは「結論から始まっていないガクチカ」です。

聞かれている質問の内容は「大学時代に力を入れたことは何ですか?」なのだから、最初に結論である「力を入れたことは◯◯です」と答えなければなりません。

就活生を見ていると、会話の中でも結論を最後に持ってくるクセがついているのがよくわかります。

(日本語は英語と違って順を追って説明する文構造になっているので、結論から述べるのって慣れない文化なんですよね)

しかし、ビジネス場面での基本として「結論→根拠」はマストなので、文章だけでなく普段の会話から意識する必要がある。

【例文】

「私は幼い頃から人助けが好きで、運動会でも学芸会でも陰でサポートすることが得意でした。その性格は中学・高校でも続き、6年間にわたってサッカー部のマネージャーを務めていました。高校3年の時、目標としていた全国大会出場を惜しくもかなえられなかったため、悔しさをバネに変えて大学でも目標をもって努力したいと感じました。そんな背景から、大学でもサッカー部のマネージャーを務め、チームを全国大会出場までサポートしながら導くことを目標に努力しました。」

プライベートの会話や小説の文章であれば、こんな文章でも構わないかもしれません。

しかし、前述の通り就活は別です。

「とにかく最初に結論を」と何度も唱えて、結論ファーストの文章を頭に染み付かせましょう。

NG例文② 内容が多くて何が言いたいのか理解できない

続いてのNG例は、「内容が多くて何が言いたいのか理解できない」ガクチカです。

就活生としては「これもできる」「これもやってきた」「あれも得意」と、たくさんのことを伝えたくなるのは当たり前ですし、共感します。

しかし、たくさんの内容を書いても、たくさんの内容が伝わるわけではありません。

ましてや200字のガクチカでは、内容を増やしても良いことはありません。

字数制限を守れず、全体のバランスが崩壊しますね。

【例文】

「私が学生時代に力を入れたことは、野球部での活動と長期インターンの活動です。野球部では強豪校の練習を見学しに行って、チームに必要な練習をどんどん取り入れました。長期インターンでは、積極的に同僚から意見を求め、自分に足りない要素は何なのか、毎週反省するようにしていました。また、営業電話などの業務を経験し、最後まであきらめない粘り強さがついたと思います。結果、野球部の活動では全国大会優勝を達成し、インターンではインターン生の中で成績トップを取ることができました。」

かなり極端ですが、書きたいことを自由に書くとこんな感じ。

書くべき情報の取捨選択ができていないために、結論何が言いたいのかが分からない文章になっています。

特に例文の場合、達成した成果はかなりスゴイので、こんな風にバランスの取れていない文章になるのはもったいないですよね。

伝えるべきメッセージは1つ、「会社でも成果を出せる」だけなので、どれか1つに絞ってエピソードを話すようにしましょう。

NG例文③ 抽象的な表現が多く具体性が無い

3つ目のNGガクチカの特徴は、「抽象的な表現だらけで書かれている」ガクチカです。

“抽象的“というのは”曖昧な表現“というような意味ですが、理解しやすいよう例文を紹介しますね。

【抽象的と具体的の違い】

<抽象的>

「サッカー部のために練習を考案しました。スタミナを強化するためのメニューで、結構つらいです。」

<具体的>

「サッカー部のために、インターバル走というダッシュとジョギングを一定時間ごとに繰り返す練習を考案しました。90分間走れる体力を作るためのメニューで、練習後は立ち上がれなくなるほど疲れます。」

簡単な例ですが、抽象的ははっきりしない文章で、具体的はすぐにイメージできるような文章ですね。

この抽象的な文章というのが、ガクチカではあまり良くないわけです。

理由は簡単で、抽象的な表現をする学生は「よく分からないから」。

入社後も成長してくれるのか、成果を出してくれるのか、何に関しても見えてこないため、ES落ちしてしまうんです。

ガクチカの例文だと、以下のような感じ。

【例文】

「野球部で、部員ひとりひとりの目標を管理しました。たくさんの部員がいたので管理は大変でしたが、努力することで乗り越えることができました。この経験から、仲間をサポートすることの難しさを理解できたので、入社後も活かしていこうと思います。」

どんな風に管理したのか、何が大変だったのか、入社後にどうやって活かすのか、何も分からないですよね。

抽象的な表現も使い方によってはパワーを発揮するのですが、就活のガクチカにおいては、できるだけ避けるようにしましょう。

NG例文すべてに共通して、読んだ後にモヤモヤしますね。

そう、内容を理解しづらいガクチカだと、読み手はマイナスのイメージしか持たない。これらを良い反例として、自分のガクチカに活かしてほしい。

【重要】200字のガクチカESの質をさらに高める方法

ここまでで、ある程度ガクチカの基本を共有しました。

完璧にするのは難しいにしろ、NG例として紹介したガクチカを書くようなことは無いかと思います。

今回の内容を活かして自分のガクチカを作れたら、今度は「作成した文章の推敲」を行いましょう。

僕も、この就活攻略論の記事は、作成して数カ月経ったらより良い文章に書き直したり、分かりやすい表現を探したりなど、常に推敲を繰り返すようにしています。

そんな風に、完成した文章は追求すればするほど最高に近づいていくので、以下で紹介する5つの方法でどんどん質を高めていってください。

【作成したガクチカの質を高める方法】

- 逆求人サイトでESの質を試す

- 過去の就活生のガクチカを参考にする

- 読む人(採用担当者)の立場を想像してみる

- 自分の経験を全く知らない人に読んでもらう

- 文章校正ツールを使って正しい日本語を追求する

① 逆求人サイトでESの質を試す

ガクチカの文章が完成したら、本当に興味を持ってもらえるESなのかを確かめたいですよね。

そんな時にオススメなのが「逆求人サイト」です。

逆求人サイトとは、就活生側がプロフィールにESを記入しておけば、興味を持ってくれた企業からオファーが来るという“通常とは逆形態”の就活サイトのこと。

つまり「作成したガクチカが本当に評価されるのかが分かる」絶好の場です。

それに加えて、優良企業と出会えるサイトでもあるので、就活をするうえでは必ず登録しておきたいところ。

これまで200以上のサイトを見てきた僕がおすすめする逆求人サイトは、「Offerbox(オファーボックス) ![]() 」と「ホワイト企業ナビ」の2つです。

」と「ホワイト企業ナビ」の2つです。

ちなみにマッチした企業とは、チャットでやり取りをすることができます。

そのチャットを活用して僕は企業に「私のガクチカの印象はどうでしたか?」や、「自己PRを読んでどう思いましたか?」と聞きまくってました。

こうして企業の持ち駒を増やしつつ、自身のガクチカや自己PRの質を客観視する。

まさに一石二鳥の戦略なので、ぜひ実行してみてください!

② 過去の就活生のガクチカを参考にする

ガクチカに“正解”はありませんが、過去に通過したESは大量に実在します。

いわば正解にもっとも近いガクチカになるので、より良いESを作成するためにも参考にしない手はありません。

ガクチカのテンプレートは用意しておくべきですが、さらに質を高めるなら、受ける企業ごとに内容を工夫することも考える必要があります。

そんな時におすすめなのが就活系口コミサイトの「ワンキャリア」です。

過去の就活生のESや体験談も充実していますし、企業ごとに「合格の秘訣」がまとめられていて、はっきり言って就活においてはチート級のサイト。

ガクチカを参考にするなら、企業名で検索をかければ以下のようなESが大量に出てきます。

意外と企業ホームページに載っていない「選考ステップ」に関しても、各年で最新情報までカバーできています。

ESでどんなことに気を付けたか、面接でどんな質問をされたか、まで詳細な情報が載っているので、必ず登録しておくべき就活サイトと言えます。

情報を求めている学生にはうってつけのサイトになるので、無料の会員登録をして活用してみてくださいね!

【ワンキャリアの利用方法】

- 「ワンキャリア公式サイト」にアクセスする。

- 「会員登録」をクリック

- メールアドレスを入力し確認メールを受信する

- メール本文の手順に沿って登録完了・利用開始

③ 読む人(採用担当)の立場を想像してみる

ガクチカを作成する際、読む人(採用担当者)の立場に立ってみるのも重要です。

知ってみれば見えることがあると思うので、まずは採用担当の一日をイメージしてみましょう。

【企業採用担当の一日】

新卒採用の時期なので今日も残業確定の一日。100人分のESを評価しなければいけないので、業務時間を10時間としたらES1枚にかけられる時間は6分程度。朝から晩まで文章を読み続け、ESごとに評価項目を記入したり、「この人は◯◯な点が良かった」とコメントを残し続ける。同じようなエピソードもたくさんあるし、最後まで何を言いたかったのか分からない文章も多くあった。理解できない文章は即落選にしたいところだが、興味を持ってくれた就活生に申し訳ないし、上司から理由を問い詰められることもあるから油断できない。逆に、ESで「この文章は良い」と評価して通過させた学生が、面接でやらかしてしまえば「なぜあんな学生を通したんだ?」と上司から注意されることもある。さあ今日もES100枚。頑張ろう…

こんな状況で、先ほど紹介したNG例文のようなガクチカを出されたらどうか。

「それが仕事でしょ」と言われればそれまでですが、確実にストレスがたまっていくでしょう。

そもそも採用担当者がOKを出さないと通過できないわけですから、読み手に寄り添った文章が必須になります。

「本当にこれで伝わるか?」「待てよ、こっちの表現の方が伝わりやすいか?」など、徹底的に読みやすい文章を追求してください。

④ 自分の部活動経験を全く知らない人に読んでもらう

4つ目に「自分の経験を全く知らない人に読んでもらう」のもおすすめです。

自分の頭の中には記憶が詰まっているので、自分の経験を理解することなんて造作もありません。

しかし、何も知らない人にとっては、知らない単語があるだけでも文章の内容が入ってこないこともあります。

ガクチカESを一人で作成すると、どうしても主観的な意見しか得られないので、一度親や友達に頼んで自分のESを読んでもらうと良いでしょう。

もしかしたら「ここってどうゆう意味?」と指摘されて「あっここは理解しにくい部分なんだな」と気づけるかもしれません。

(例えば、“ガクチカ”と聞かれて「学生時代に頑張ったこと」と答えられる人は結構少ない)

本当に頭の良い人は“誰でも分かる言葉で話す”と言います。

稚拙な文章にする必要はありませんが、「高校生でも分かるような文章」を意識して書くとちょうど良いですね。

⑤ 文章校正ツールを使って正しい日本語を追求する

日本人として、たくさん日本語を読んできたかと思いますが、毎年僕が見るESはびっくりするほど日本語の間違いが多い。

ちゃんとした大学に通っていようと曖昧な言葉を使う学生は非常に多いので、文章校正ツールを利用するのをおすすめします。

正しい言葉はビジネスシーンの基本のため「そんな小うるさい事言わないでくれ」と就活生の口からは言えないはずです。

「テキスト処理ツール」を使って、正しい日本語を追求するようにしましょう。

間違った表現をイメージしやすくするために、例を出しておきますね。

例えば、以下のような文章は日本語的におかしいです。

(パッと思いつくだけですが、ガクチカでよく見る表現です)

【間違った日本語の使い方】

- 「私が学生時代に頑張ったことは、野球部のマネージャー活動に力を入れました。」

- 「私はチームに漂う雰囲気に、違和感を感じました。」

- 「なので、私は貴社を志望致します。」

【正しい日本語の使い方】

- 「私が学生時代に頑張ったことは、野球部のマネージャー活動です。」

- 「チームの雰囲気に違和感がありました。」

- 「企業理念に魅力を感じたので、貴社を志望致します。」

1は「主語と述語があっていない」。

2は「違和感を感じる、で重複表現」。

3は「なので、を文頭に使っている」。

無意識のうちにこれらの言葉を使っていた方も多いことでしょう。

まだまだ思いつく言葉はありますが、作成したガクチカを校正ツールにはめて確かめてみてくださいね!

なるほど!自分以外の誰かに読んでもらうのが重要なわけですね!

そう、自分一人の目線しかないとガクチカの質は上がらない。誰にとっても理解しやすい文章を作成することが大切なんだ!

自分の強みがイマイチ分からない人におすすめの方法

最後に、「部活で努力してきたけど、自分の強みが分からない」という方におすすめの方法を共有します。

面接の定番質問「あなたの強みは何ですか?」とある通り、就活においては自分の強みを言語化しておかなければなりません。

以下2つの方法を実践して、自分にはどんな強みがあるのか言語化しましょう!

【強みが見つけられなかった人にオススメの方法】

- まずは就活で活かせそうな強みを調べてみる

- 部活動の仲間に自分はどんな人か聞く

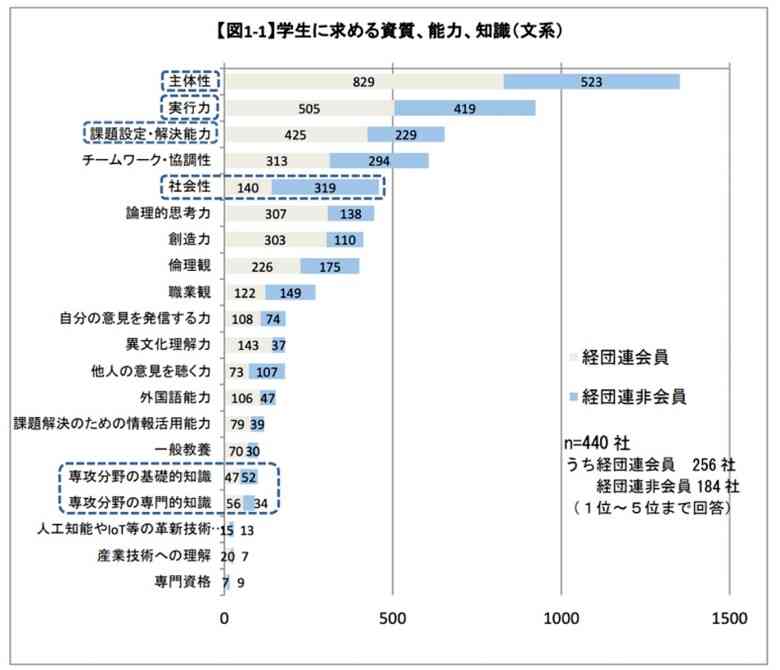

方法① まずは就活で活かせそうな強みを調べてみる

強みを見つけられなかった人は、まずはどんな強みがあるのかを調べてみましょう。

すると、就活で評価される強みとして、以下のようなものが挙げられます。

(以下、経団連の調査で実証されていますね。)

【就活で活かせる強み】

- 主体性

- 実行力

- 課題設定/解決能力

- チームワーク/協調性

- 社会性

- 論理的思考力

- 発信力

- 傾聴力 など

実際に評価される強みがこんなにあるので、この中から自分に最も近いものを探せば強みが見つかるでしょう。

「自分の強みが分からないときは、評価される強みから逆算して考える」。

これはかなり実践しやすい方法なので、ぜひ以下の記事で自分に合う強みを探してみてくださいね。

方法② 部活動の仲間に自分はどんな人か聞く

2つ目の方法として、「部活動の仲間に自分はどんな人か聞く」という「他己分析」という方法があります。

自分のことを一番知っているのは周りの人だったりするので、自分のありのままの姿を知る良い機会になるでしょう。

「意外と話聞いてないよね」とディスられる恐れもありますが、「結構周りを見て気遣える人だよね」と褒められることもあるかもしれません。

どちらにしろ、自分が今まで気づかなかった自分の強み・弱みを客観的に分析できるので、今すぐ実践すべきです。

具体的には、「WordやGoogleフォーム等を利用して質問を考え、SNSで友達に協力を仰ぐ」というような方法がおすすめ。

文章に残してくれる方が忘れる心配もありませんし、フワッと抽象的に終わってしまうこともありません。

友達に聞く質問は以下のようなものが良いでしょう。

【他己分析の質問例】

- 「私の第一印象はどんな感じでしたか?」

- 「今の私の印象を教えてください。」

- 「私の尊敬できる点はありますか?またそれはどんな点ですか?」

- 「逆に、私の弱みはどんな点にあると思いますか?」 など

他にも色々あると思うので、自分がどんな人なのかをどんどん教えてもらいましょう。

自分がどんな人間か分かれば、先ほどの就活で活かせる強みから自分に合うモノを探せるはずです。

部活の仲間に客観視してもらうのは良いですね!一番確実な情報になる気がします!

そうだね!同学年なら同じ悩みを持ってるはずだから、客観視し合うのもおすすめだよ!

本記事の要点まとめ

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!

部活動をテーマとして、200字以内のガクチカの作成方法が理解できたと思います。

部活動の経験は濃い内容をシンプルに書きやすいので、200字のガクチカテーマとしてはピッタリです。

ただ、文章構成をしっかりと考えなかったり、内容を深ぼりすぎると、まとまりのない文章になって選考落ちしてしまいます。

「チームで全力で取り組む」というかけがえのない経験をしているからこそ、書き方・伝え方でつまずいてしまっては本当にもったいない。

今回紹介した「ガクチカの書き方」や「OK例文・NG例文」を少しでも意識できれば、クオリティはかなり改善できるはずです。

少し文量は多いですが、本記事の内容をもう一度確認しながら、最高のガクチカを追求していってくださいね!

それでは最後に、本記事の要点をまとめて終わりましょう。

【本記事の要点】

-

部活動の経験は、熱意をもってチームで取り組んだ内容をシンプルに伝えられるので、就活に強い経験と言える。

-

本文を書く前に、「What・Why・How」を明確化し、文章構成を考えることで、まとまりのあるガクチカを作成できる。

-

結論から書かれていなかったり、内容が多すぎるガクチカESは評価されない。

-

就活エージェントや逆求人サイトを活用することで、ガクチカの質をさらに高められる。