就活生や転職者のみなさん、こんにちは!

これまで7年、書いた記事は1500記事を超え、求人サイトの運営まで始めた"日本イチの就活マニア"こと就活マンです!

これから就活を始める人の中には、早期選考を受けてみようと考えている人もいるのではないでしょうか。

ただ、「早期選考って落ちやすいんじゃない?」という不安もあるかと思います。

イメージとしては、早期選考って難しいイメージがありますよね。

ただ、それはあくまでイメージに過ぎないんです。

本記事では、早期選考で落ちる確率は高いのか低いのかを詳しくまとめています。

後半では早期選考に落ちる確率を下げる具体的な対策も解説するので、ぜひ最後まで読んでみてください。

早期選考ではどれくらいの人が落ちるのか知りたいです。

早期選考を受ける上で、落ちる確率は気になるよね。一般選考と比べてどうなのか、どうすれば落ちる確率を下げられるのか、詳しく伝えていくよ!

- 早期選考で落ちる確率はどれくらい?

- 早期選考に落ちても本選考は受けられるの?

- 早期選考に落ちる確率を下げる方法

- 早期選考に落ちる確率が高い就活生の特徴

- 早期選考を受けるメリット

- 早期選考を受けるデメリット

- 早期選考に関するよくある質問

- 本記事の要点まとめ

早期選考で落ちる確率はどれくらい?

それでは早速、本題である早期選考で落ちる確率について。

結論からいうと、早期選考で落ちる確率はおよそ40%程度だと考えられます。

以下は内閣府が調査した、就活の開始時期に関する調査のデータです。

就活の本格解禁前の2月までに最初の面接を受けた人の割合は、50%。

引用:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」

その後、最初に内々定を受けた時期は3月時点で32.4%となっています。

落ちる確率はおよそ40%ほどだと見てよいでしょう。

引用:内閣府「学生の就職・採用活動開始時期等に関する調査」

ただ、企業ごとに選考スケジュールや内々定を出す時期は違うので、落ちる確率はかなり変わります。

上記はあくまでも一つのデータに基づいて計算した推定の数字です。

受ける企業によってもっと落ちる確率が高い可能性もありますし、逆に低い場合もあるでしょう。

早期選考は対策が不十分だと落ちる可能性もある

企業が早期選考を行うのは、はやいうちに優秀な人材を確保するのが一番の理由です。

よって、中途半端な対策だけで早期選考を受けても落ちる確率が高いでしょう。

お試し感覚で早期選考を受けて落ちてしまい、再応募できないとなってしまってはもったいないですよね。

また、以前は大学3年3月の本格解禁時期から就活を始める人がほとんどでしたが、近年は早期選考を受ける学生も増えています。

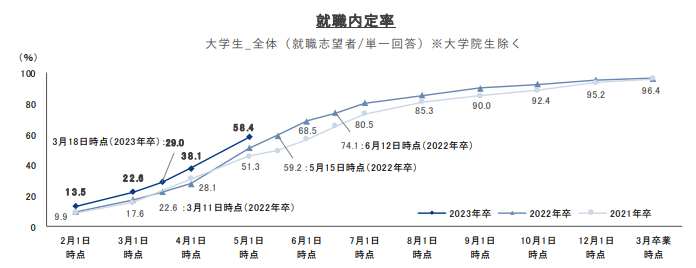

以下は月ごとの内定率の推移を調査したデータです。

引用:就職プロセス調査「2022年5月1日時点 内定状況」

就活解禁の3月時点で22.6%。

一般的に内定が出始める大学4年6月以前までに58.4%の学生が早期内定を獲得しています。

つまり、早期選考を受ける学生が増えているということです。

ライバルは少ないだろうと油断せずに、早期選考を受けようと考えている学生は、しっかりと落ちる確率を下げるために対策を練って臨む必要があります。

早期選考は受ける人自体それほど多くないのかと思っていました…。

年々、早期選考を受ける就活生は増えているよ。だからこそ、しっかり対策を練って臨まないと落ちる可能性も十分に考えられるんだ。

早期選考に落ちても本選考は受けられるの?

早期選考で落ちた場合、再応募できるかどうかは企業によって違います。

落ちた場合のケースとしては以下の3つがあります。

【早期選考で落ちた場合のその後】

- 再応募でもう一度選考を受けられる

- 再応募できず選考も受けられない

- 再応募はできるが書類選考で落とされる

本選考で再チャレンジできる企業もあれば、早期選考で一度落ちたら次は選考を受けられないこともあるんですよね。

また、再応募はできても書類選考で落ちてしまうケースも。

早期選考を受けた上で一般選考まで受ければ、志望度や熱意は伝わります。

一方で、早期選考の時点で評価が低ければ、一般選考で大きく逆転することは難しいのも事実。

よって、本命企業の選考の準備がしっかりできていない場合は、早期選考をあえて受けないという作戦もアリです。

再応募できない企業は事前にその旨を公表しているはずなので、早期選考で落ちても再応募できるのかを確認してください。

早期選考の合格率を高める方法

早期選考の合格率を高めたいなら、「早期選考を行なっている企業へのエントリー数を増やすこと」がなによりも重要です!

どれだけ念入りに対策をしても、早期選考を受ける母数が少ないと内定を獲得できる確率も高くはなりません。

まずは、早期選考を行なっている企業へのエントリー数を確実に増やしていきましょう。

ただ、一般的な求人サイトだけだと早期選考を行なっている企業を多くは見つけられません。

そこでおすすめなのが、「Offerbox(オファーボックス) ![]() 」と「

」と「ミーツカンパニー就活サポート」を利用して効率的に企業探しを行うこと。

上記2サイトは、僕が就活を7年以上研究する中で、みてきた就活サイトの中でもとくにおすすめのサービスです。

企業からのスカウトやエージェントからのサポートを受けることで、選考を有利に進められる可能性もあるので、ぜひ利用しましょう!

ちなみに、以下の記事で「僕がいま就活生なら絶対に利用するサイト」をまとめています。

これまでみてきた100以上のサイトの中から、心からおすすめできる6サイトを厳選したのでぜひ利用してみてください!

再応募できるかは必ず事前に確認しておこう!

早期選考に落ちる確率を下げる方法

せっかく早期選考を受けるのであれば、通過率を高めたいですよね。

僕自身、早期内定を獲得するために戦略的に行動していました。

早期選考で落ちる確率を下げるためには、以下の5つの方法があります。

【早期選考に落ちる確率を下げる方法】

- 就活エージェント経由で早期選考を受ける

- 逆求人型サイトでオファーが届いた企業の早期選考を受ける

- 中小規模の合同説明会で早期選考実施企業とコネを作る

- 内定直結のインターンに参加する

- リクルーター付きのOB訪問を行う

方法① 就活エージェント経由で早期選考を受ける

1つ目の方法が”就活エージェント経由で早期選考を受ける方法”です。

就活エージェントとは、求人紹介から選考対策までサポートしてくれるサービスのこと。

就活エージェントは多くの就活生をサポートしてきた経験をもとに、早期選考に受かるためのアドバイスをしてくれます。

また、就活エージェントは一般公開されていない非公開求人を保有しています。

一般公開されていないので倍率は低く、かつヒアリングを元にあなたに合うとエージェントが判断した企業なので、選考突破率は必然的に高まります。

僕が最もおすすめするのは「ミーツカンパニー就活サポート」

サービスは何十種類もありますが、僕が今就活生なら「ミーツカンパニー就活サポート」を利用します。

ミーツカンパニー就活サポートを他のエージェントよりもおすすめする理由は、「知られざる企業を紹介する」というコンセプトにあります。

就活エージェントの中には、労働条件が本当にやばい企業を紹介してくるところもあるのですが、その点で、ミーツカンパニー就活サポートは紹介企業の質が高いのが大きなメリットです。

またミーツカンパニー就活サポートは、全国の就活生が利用できて、かつオンライン面談にも対応しているのが神。

運営会社も人材業界の超大手である株式会社DYMなので安心できる。

就活エージェントおすすめランキングでも1位としている就活エージェントです。

▼就活エージェント利用者の声

初めて就活エージェントと面談したけど意外と良かった、普通のサイトに絶対載ってないけど私の希望に合う求人めっちゃ紹介してもらった…新潟の企業も紹介してくれるらしい笑

— ま…てぃ (@marietty122111) February 27, 2020

なんだかんだでESと面接のお悩みも解決したし…すげーな

もちろんミーツカンパニー就活サポートを利用するとしても、就活エージェントは担当者の質で決まるので、「この担当者は合わないな」と思えば利用を停止しましょう

(無料なので担当者が合わない場合はすぐに切ればデメリットはなしなので!)

方法② 逆求人型サイトでオファーが届いた企業の早期選考を受ける

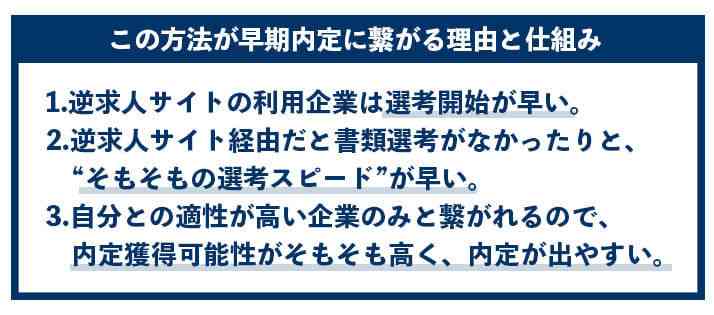

続いておすすめなのが「逆求人サイト」の利用です。

逆求人サイトとはプロフィールを登録しておくことで、企業側からスカウトが届く求人サイトのこと。

逆求人サイトが早期内定に繋がる理由は大きく3つあります。

まず、わざわざ逆求人サイトを利用して選考する企業は、選考意欲が高く、それゆえに選考開始が早いんですよね。

それに加えて、逆求人サイトのプロフィールはESの役割を持っています。

企業はプロフィールを読んだうえでスカウトを送っているんですよね。

よって書類選考が無かったりと選考スピードが非常に早く、また自分と適性の高い企業のみと繋がれるので内定獲得しやすいわけです。

逆求人サイトごとに利用企業が異なるので、いくつかのサイトを併用するのがベスト。

プロフィールは一度作成すれば、コピペできるので複数のサイトに登録してもそれほど手間はかかりません。

プロフィールを登録すればあとは待っておくだけでOKなので、効率よく早期内定を狙うなら逆求人サイトの利用は必須ですよ。

これまで200以上のサイトを見てきた僕のおすすめは、「Offerbox(オファーボックス) ![]() 」と「ホワイト企業ナビ」の2つ!

」と「ホワイト企業ナビ」の2つ!

どちらも無料で利用できるので、まだ使ったことがない人はぜひこの機会に登録してくださいね。

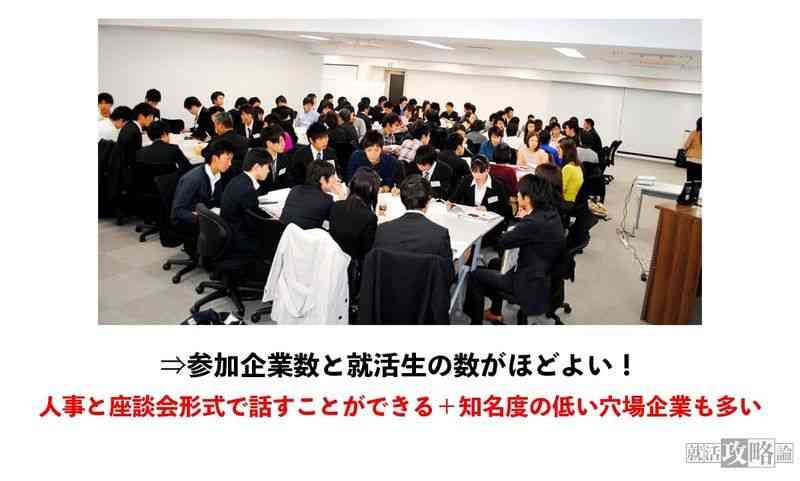

方法③ 中小規模の合同説明会で早期選考実施企業とコネを作る

早期選考に落ちる確率を下げる3つ目の方法は「中小規模の合同説明会」です。

僕自身も「ミーツカンパニー」に参加して、計2社からの早期内定を獲得できました。

また内定先は、知名度は低いが業界トップの企業で、調べてみると年収の高さと残業時間の短さのバランスが良い企業。

会社の規模や知名度にとらわれない、”本当に自分に合った企業”と出会えます。

掲載企業数多数かつ1回の参加企業数がほどよい

ミーツカンパニーの良さでいうと、大学が開催する学内合同説明会に比べて、圧倒的に提携企業数が多いんですよね。

運営会社が大手のDYMなので多くの企業との繋がりがあり、参加する度に企業が違うわけです。

また1度のイベントに参加する就活生の数も少なく、人事と直接話しやすいのもポイントです。

現在はオンライン開催も頻繁にしているので、リモートで参加できるのも良いですね。

ミーツカンパニー公式サイト:

方法④ 内定直結のインターンに参加する

内定直結のインターンシップに参加するのもおすすめです。

実際に業務を行うため、選考を受けるよりも入社後のイメージが湧きやすく「うちで活躍してくれそうだな」と思ってもらえる可能性があります。

インターンシップでは意欲のある姿勢や、強みの部分をアピールするのが早期選考で落ちる確率を下げるコツです。

ただ、注意点としてはインターンシップがすべて選考につながっているわけではないということ。

自分が参加するインターンシップが選考に直結していなければ、早期内定の獲得にはつながりません。

「早期内定に繋がるインターンの探し方5選【直結企業34社!】」でインターンが早期選考につながっている企業を紹介しているので参考にしてください!

方法⑤ リクルーターつきのOB訪問を行う

これは学歴が高い学生に限られてしまいますが、リクルーター付きのOB訪問を行うのも落ちる確率を下げる方法のひとつです。

大学の先輩から、直接引き抜いてもらう流れですね。

上位大学に該当する就活生は必ず「ビズリーチ・キャンパス」を利用しましょう。

ビズリーチキャンパス経由でOB訪問をする=実質リクルーター面接となります。

現在はオンラインで話すことも可能なので、そこで高く評価してもらうことで早期選考で落ちる確率を下げられるでしょう。

インターン以外にも早期選考で落ちる確率を下げるためには、いろいろな方法があるんですね!

そうなんだ。どれも一般的な方法とは違ったマッチングだからこそ、落ちる確率を下げることができるんだよ。

早期選考に落ちる確率が高い就活生の特徴

この章では、早期選考に落ちる確率が高い就活生の特徴について解説していきます。

以下の特徴に当てはまると早期選考で落ちる確率が高いでしょう。

事前に確認して、対策でカバーできる部分は選考を受ける前にしっかり準備しておいてください。

【早期選考に落ちる確率が高い就活生の特徴】

- 自己分析が浅い

- エントリーシートの質が低い

- 学歴フィルターのある企業を受けている

- 面接の頻出質問に対する対策ができていない

特徴① 自己分析が浅い

自己分析が浅い就活生は、早期選考で落ちやすくなります。

自己分析ができていないと、自己理解が浅いため自分に合っていない企業にばかり応募したり選考で自己アピールができません。

「なぜその企業を受けたのか?」といった志望動機もはっきり答えられないでしょう。

自己分析は就活を行う上ですべての土台となる作業です。

自己分析を深く行うことで、自分に合っている企業やアピールできる強みもわかります。

面接で想定していなかった質問を投げかけられても、自己理解が深まっていると落ち着いて答えられるでしょう。

自己分析は一度行って終わりではなく、何度も行い自分への理解を深めていくことが大事です。

自己分析のやり方は「マンガで分かる自己分析のやり方【8ステップで完了する方法】」で詳しく解説しています。

オリジナルの自己分析シートもダウンロードできるので、ぜひ記事を見ながら実践してみてください。

▼オリジナル自己分析シート

特徴② ES(エントリーシート)の質が低い

企業との最初の接点となるES(エントリーシート)の質が低いと、その時点で不採用になります。

ESは、採用担当者が選考を受けている人が一体どういう人物なのかを見定めるための最初の指標です。

就活での対策となるとつい面接の練習に力を入れてしまいがちですが、ESの質が低いと意味がありません。

よって、ESの質を高めることは早期選考において必須です。

具体的には、他の就活生との差別化を意識した内容にするのが重要。

差別化することで、他の就活生より印象に残ることができますからね。

具体的には「【必読】エントリーシートの質を高める3つの施策|通過率UP!」にて僕が実践していた方法も解説しているので、こちらもぜひ参考にしてください。

特徴③ 学歴フィルターのある企業を受けている

学歴フィルターのある企業を受けると、基準以下の学歴を持つ人は問答無用で不採用になってしまいます。

人気企業などは応募が殺到してしまうため、ある程度線引きをしなければ人数が多すぎて対応できなくなってしまうんですよね。

よって、学歴によって選考に進む学生をフィルターにかけているのです。

大々的に「学歴フィルターがあります!」と公言している企業はありませんが、事実として学歴フィルターは存在します。

一般公募のはずなのに、なぜか面接に進んだ人は高学歴の人ばかり、といった状況になることは珍しくないんです。

早期選考を受けた企業の社員が高学歴ばかりであれば、学歴フィルターが原因で落ちる可能性があるでしょう。

どの企業が学歴フィルターを設けているのかについては「【保存版】学歴フィルターがある企業・ない企業一覧!」にまとめているので、必ず一度確認してください。

特徴④ 面接の頻出質問に対する対策ができていない

早期選考では、難しい質問よりもよく聞かれる質問をされることが多いです。

なぜなら、頻出質問においてどれくらい差別化できるかを評価しているから。

よって、早期選考では難しい質問より面接でよく出る質問の対策が重要です。

よく出る質問だからこそ、事前にライバルと差別化できる回答をしっかり考えておかなければ上手く自分をアピールすることができません。

就活でとくによく出る質問は「志望動機・自己PR・ガクチカ」の3つ。

就活3大質問とも呼ばれるこの3つの回答は、時間をかけて考えましょう。

3大質問の回答のポイントや例文は以下の記事でそれぞれまとめているので、早期選考前に必ず読んでくださいね。

内定率が高い早期選考でも、しっかり対策しておかなければ落ちてしまうんですね。

そうなんだ。だから、エントリーシートや必須の質問事項に対する対策に力を入れて、ライバルとの違いをアピールしようね!

早期選考を受けるメリット

次に、早期選考を受けるメリットとデメリットを共有します。

早期選考を受けてから後悔するのはもったいないので、事前にこの記事で把握しておくことがおすすめです!

【早期選考を受けるメリット】

- 受かれば大きな精神的余裕が生まれる

- 3月以降の選考で優位に立てる

- 内定があれば企業側への優秀アピールに繋がる

メリット① 受かれば大きな精神的余裕が生まれる

もっとも大きなメリットは、受かれば心に圧倒的な余裕ができることです。

内定が一つもない状態では「このまま卒業後の就職先が決まらなかったらどうしよう…」と不安になります。

ただ早期内定を獲得していれば、このような不安を抱くことはありません。

むしろ志望度の低い企業の選考は受けなくてよくなりますし、本気で入社したい企業の選考対策だけに集中できます。

周囲の状況などもあまり気にならなくなるので、他人と比較して精神的にストレスを感じることも減るはずです。

心に余裕がないと自分の本来の力を発揮するのは難しくなるので、精神的にゆとりがあるかどうかは就活において重要ですよ。

後悔のない形で就活を終えるためにも、精神的な余裕につながる早期内定を確保することは重要であるといえるでしょう。

メリット② 3月以降の選考で優位に立てる

早期選考を受けることで、3月から就活を始める人よりも経験を積むことができます。

対策にかけてきた時間や選考を受けた経験が役立つので、3月以降の選考ではライバルよりも優位に立てるのが大きな魅力です。

たとえば質の高いESの書き方を知っていることで、ライバルが悪戦苦闘している中、経験をもとに少ない労力で書き上げることができるでしょう。

とくに事前練習しづらい面接は経験を積むことが重要です。

早期選考を受けることで、あとから受ける一般選考の面接にも落ち着いて臨むことができるでしょう。

万が一、早期選考で落ちてしまった場合でも結果をもとに、どうすれば評価されるのか一般選考に向けた対策ができます。

3月から就活を始める学生に比べて、経験や知識が圧倒的に多いのは早期選考を受ける大きなメリットといえるでしょう。

メリット③ 内定があれば企業側への優秀アピールに繋がる

就活の選考時には、他社の選考状況を聞かれることが少なくありません。

この際すでに内定を保持していると伝えられると、優秀さをアピールできます。

内定を保持していることは、他社が欲しがる人材であることの証明になるからです。

もちろん内定を保持している事実だけで、選考に通過できることはありません。

ただ、少なくとも「ある程度優秀な人材なんだな」と思われた上で面接などが始まることも間違いないはずです。

グループ面接時に聞かれたときには、内定があるとより堂々と回答できますしね。

副次的なメリットではありますが、一つの利点として把握しておくとよいでしょう。

精神的に余裕ができるのは大きいメリットですね。

就活生は将来への不安が大きくなりやすい。そこで早期選考で内定を持つことで本当に志望する企業の選考に集中できるようになるんだ。

早期選考を受けるデメリット

一見すると、早期選考にはメリットばかりだと考えがちですが、意外なデメリットもあるんですよね。

【早期選考を受けるデメリット】

- 企業によっては再応募ができない場合がある

- 受かった場合、その後のモチベーションが下がることがある

デメリット① 企業によっては再応募ができない場合がある

早期選考に落ちてしまうと、同じ企業の一般選考に応募できない場合があります。

「選考に落ちる=企業の採用基準に満たない人」となるため、いくら優秀でも早期選考で通らない人は、一般選考に回す必要がないと判断されてしまうケース。

必ずしも同じ企業で、2回(早期選考と一般選考)のチャンスが与えられるわけではないことを頭に入れておきましょう。

早期選考を受ける企業が、再応募できるかどうかは事前に確認しておいてください。

デメリット② 受かった場合、その後のモチベーションが下がることがある

早期内定をもらうと、その後の就活へのモチベーションが下がる場合があります。

早くに内定をもらうことで気が緩み、志望度の高い企業の選考が残っていても、全力で取り組むことができなくなるパターンですね。

早期選考で内定をもらった企業よりも入社したい企業の選考が残っているならば、本命企業の対策に力を注ぐ必要があります。

しかし、内定がすでに決まっていると、失敗しても就職先が確保されているので、無意識に手を抜く可能性があるのです。

そのため、一般選考でどうしても受かりたい企業がある人は、本命企業の選考が終わるまでは就活に対する意識を高めておきましょう。

モチベーションを落としてしまうのは怖いですね。

あくまで早期選考はボーナス的な位置付けで良いと思う。本番はやっぱり本選考だからね。

早期選考に関するよくある質問

最後に、早期選考に関するよくある質問とその回答を共有します。

早期選考を受ける上で、疑問に思ってることも多いですよね。

本章で、そうした細かい疑問を解消してください。

【早期選考に関してよくある質問】

- 早期選考を受けるならいつから動き始めるべき?

- 落ちる可能性があっても早期選考は受けた方がいい?

- 早期選考の内定は保留できる?

- 早期選考の最終面接の合格率はどれくらい?

質問① 早期選考を受けるならいつから動き始めるべき?

早期選考を受けるなら、大学3年生のうちから動き始めましょう。

早期内定がもっとも早く出る時期は「大学3年生の9月」です。

外資系企業など、サマーインターン経由で内々定を出す企業があるからですね。

早期選考で受かる確率を高めるには、大学3年生の早いうちから内定直結のインターンに参加するのがおすすめです。

同時に、就活エージェントや逆求人サイトも利用することで早期選考での内定獲得率を高めることができますよ。

質問② 落ちる可能性があっても早期選考は受けた方がいい?

落ちる可能性が高くても、できれば受けた方がいいです。

やはり早期選考によるメリットはかなり大きいですからね。

早期選考を受けるだけで知識や経験も増えますし、3月から就活をスタートする学生よりも優位に就活を進められるでしょう。

ただ、早期選考で落ちてしまうと本選考を受けられない可能性が高いです。

本命企業の早期選考を受ける場合は、お試し感覚ではなく念入りに準備してから選考に臨みましょう。

もし、早期選考の準備が十分にできていなければ、本命企業の早期選考はあえて避けるのも1つの手ですよ。

質問③ 早期選考の内定は保留できる?

結論から言うと、早期選考の内定を保留することはできます。

本選考と同じで、企業の内定通知に法的な縛りはないからです。

早期選考は、優秀な人材を他の企業より先に確保するのが目的。

内定を出した企業からすると、就活をやめて自社に決めて欲しいと思うのが本音なんですよね。

そのため、企業側は内定を出すと同時に、就活をやめるように説得してくるはずです。

しかし、他に選考を受けたい企業がある場合は、保留したいと伝えてください。

中には、「保留できない」といってくる企業もあるでしょう。

その場合の選択肢としては「入社を決める」「内定辞退する」「終了するといって裏で続ける」の3つの方法があります。

具体的な保留や辞退の伝え方については、以下の記事で詳しく解説しているので早期選考を受ける前に一度読んでおいてくださいね。

質問④ 早期選考の最終面接の合格率はどれくらい?

あくまでも推定にはなりますが、早期選考の最終面接の合格率は50%以上ではないかと考えられます。

理由としては、早期選考ではきっちりと定員が決まっていないことが多く、本選考で人数調整ができるから。

つまり早期選考で10人採用する予定だったとしても、優秀な人材がいれば12人に内定を出すこともあるわけです。

本選考では、そのぶん内定を出す人数を減らせば調整できますからね。

よって、本選考より早期選考の最終面接の方が、合格する確率は高いと予測できる。

本選考の最終面接の合格率は50%なので、早期選考の最終面接の合格率はそれより高くなると考えられるのです。

ただ、もちろんしっかり対策をしていなければ、企業から採用予定数を超えても内定を出したいと思われることはありません。

最後まで気を抜かずに、最終面接まで徹底的に対策をしたうえで臨みましょう!

早期選考の合格率については、以下の記事でもっと詳しく解説しているのでこちらも読んでみてくださいね。

早期選考も保留できるんですね!

心の余裕につなげるためにも、僕としては早期内定は保留すべきだと考えてるよ!

本記事の要点まとめ

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!

僕の意見としては、やはりメリットの大きさから早期選考は受けるのがおすすめ。

ただ、本命企業が「早期選考で落ちた場合は再応募できない」としている場合には、対策に時間をかけて本選考だけを受けるのも一つの方法です。

しかし、本命以外の企業でも早期選考を受けようと考えている人は多いでしょう。

早期選考を受けるのであれば、早くから念入りに準備しておく必要があります。

この記事でご紹介した対策を実践していただき、ぜひ早期内定を狙ってくださいね!

ちなみにこの記事を読み終わったら、次に「【企業一覧】早期内定が獲得できる企業・業界|4の獲得方法!」も読んでみてください。

早期選考を実施している具体的な企業名をまとめているので、これから早期選考を受ける上で必ず役立ちますよ!

それでは最後に、本記事の要点をまとめて終わりとしましょうか。

【本記事の要点】

- 早期選考に落ちる確率について、具体的な数値は出せないものの、一般選考に比べると落ちる確率は低くなる。

- 基本的には早期選考に落ちても一般選考を受けられるが、一部の企業では併願できないため、注意が必要である。

- 早期選考に落ちる確率が高い就活生の特徴は「エントリーシートの質が低い」「学歴フィルターのある企業を受けている」「面接の頻出質問に対する対策ができていない」などである。

- 早期選考に落ちる確率を下げる方法として「就活エージェント経由で早期選考を受ける」「逆求人型サイトでオファーが届いた企業の早期選考を受ける」「中小規模の合同説明会で早期選考実施企業とコネを作る」「内定直結のインターンに参加する」「リクルーター付きのOB訪問を行う」のがおすすめ。