【2025年8月追記】

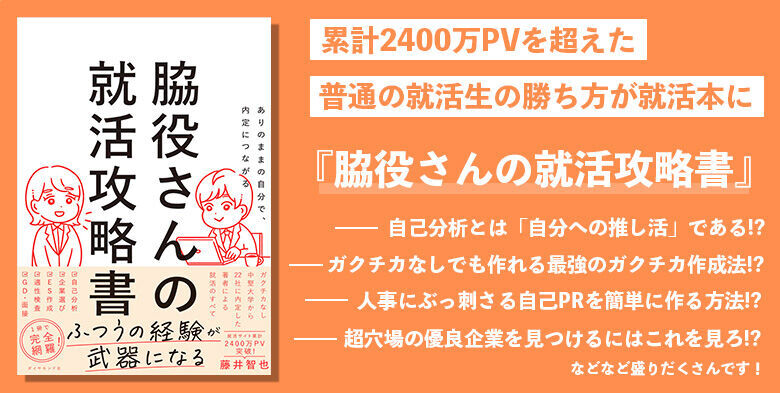

・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加

就活生の皆さん、こんにちは!

このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!

少しだけお知らせさせてください!

8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!

しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!

僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)

この本はそれを形にした本です。

「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。

全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!

それでは本題に入っていきますね!

今回は”新卒が定着しない企業の特徴”について解説していきます。

(僕自身、就活専門ブロガーであると同時に、会社経営者でもあり、このメディアを運営していることで人材業界とのつながりもあるので、新卒採用に関する情報も豊富だったりします。)

新卒の離職率が3年3割と言われ続けて何十年、新卒が定着しないことに悩んでいる企業も多いかと思います。

ただ、就活生側も決して最初から早期離職したくて入社してるわけではありません。

そこで本記事では、新卒が定着しない企業の特徴やその理由について解説します。

合わせて、これまで多くの新卒就活生を見てきた僕が考える”定着させるための対策”についても共有するので、ぜひ参考にしてください。

ちなみに僕自身も、採用支援を提供しております。

(内定辞退率を下げる施策・求人内容のコンサルなど!)

ぜひお話させていただける人事・経営者の方は、下記までお気軽にご連絡ください!

tomoya.fujii@white-company-navi.jp

株式会社L100 代表取締役 藤井智也

日本の3割の企業が早期離職に悩んでいるんですもんね。

就活生を支援する側の僕としても、この状況は何とか変えていきたい。新卒が定着するために必要な情報は全てこの記事で伝えていくよ。

定着しない新卒の割合

まず、どれくらいの新卒が定着していないのかという割合について解説します。

「定着」という言葉がどれくらいの期間を指すのか明確な定義はありませんが、やはり目安となるのは入社後3年かと。

その数値を基準にすると以下のとおり。

引用:厚生労働省「新規学卒者の離職状況」

これは厚生労働省が「学歴別就職後3年以内離職率の推移」を調査した結果です。

平成31年と令和2年は、まだ3年の経過がないので数値が低くなっています。

一方、平成30年以前となると、一貫して30%を超える状況が続いていますよね。

30年以上前の昭和62年でも、28.4%の大卒者が3年以内に離職しています。

つまり、この3年3割の状況は30年以上続いているということ。

これだけの期間に渡って、3割の新卒は定着していないというのが現実だということをご理解ください。

やはり3年3割というのは本当に長く続いているんですね。

そうだよ。改めて数字でみるとそれを実感するよね。これだけの期間、同じ割合の新卒が定着しないのには間違いなく理由があるんだ。

新卒が定着しない理由

どれくらいの新卒が定着しないのかを共有しました。

それでは次に、新卒が定着しない理由について解説していきます。

新卒が定着しないのには、入社後だけでなく入社前の企業のサポートも大きく影響を与えています。

よって、入社前と入社後に分けて解説しますね。

なお新卒がすぐ辞める理由については「【新卒がすぐ辞める理由】採用担当者向けに新卒の本音を共有!」にて詳しく解説していますので、こちらもぜひ参考にしてください。

【新卒が定着しない理由|入社前】

- 内定承諾を急がせ過ぎた

- 内定後の企業や同期との交流機会がない

- 入社後の業務イメージができていない

【新卒が定着しない理由|入社後】

- 仕事が自分に合わない

- 勤務条件や給料に不満がある

- 人間関係が上手くいかない

- 評価基準が曖昧なことに不満がある

定着しない理由① 内定承諾を急がせ過ぎた|入社前

入社前の大きな理由として”内定承諾を急がせ過ぎたこと”が挙げられます。

たしかに企業側の立場としてみれば、内定を出した以上、全員に入社してほしいですし、他の企業に取られないためにも、内定承諾は急ぎたいところ。

しかし、あまりにも急かしたことで、就活生側に考える暇がなく、納得していない状態で入社させても、結局は定着しないわけです。

これでは採用コストも教育コストも無駄になります。

よって、内定承諾にはじっくり考える時間を与えることも重要です。

恋愛と一緒で、追いかけられ過ぎると敬遠してしまいがちなので、余裕を持って待つ姿勢が大切ですよ!

定着しない理由② 内定後の企業や同期との交流機会がない|入社前

新卒が定着しないのには”入社前に企業や同期と交流機会がない”のも一つの理由です。

どんな就活生でも、内定獲得後に一度は「本当にこの会社で良かったのかな。」という不安を抱えます。

その時に、入社まで関わりのない企業であれば、気持ちが変わることも多い。

一方で、定期的に交流機会を設け、内定者の不安を聞いたり、社員や同期と繋がりを作っておけば、そういった入社までの不安は解消できます。

企業は内定を出したから採用活動が終わるわけではありません。

入社まで一貫してサポートし続けることで、入社後の定着率も向上すると思います。

定着しない理由③ 入社後の業務イメージができていない|入社前

入社後の業務イメージができていないことも、新卒が定着しない理由です。

新卒の多くが、これから社会人として働く上で夢や希望を持って入社します。

その時に、自分がイメージしていたのとは全く違う仕事だった場合、そのギャップに苦しんで退職することも意外と多いんです。

企業としては、エントリーの段階からできるだけリアルな業務イメージを伝えて、その上で納得して入社させることでこのギャップを少なくすることができます。

定着率を上げる上で、この点も重要なポイントです。

定着しない理由④ 仕事が自分に合わない|入社後

入社後における理由としては”仕事が自分に合わない”のが最大の理由です。

実際、新卒向けに対する調査でも、退職理由として最も多いのがここ。

▼国(内閣府)による調査結果

引用:内閣府「特集 就労等に関する若者の意識」

内閣府の調査を見ても、圧倒的に多いですよね。

就活生側もエントリー段階で企業の調査はしていますし、企業側も説明会などで業務内容については伝えているかと思います。

ただ、どうしてもこれはやってみないとわからない部分もあります。

よって、入社前からインターンなどを通じて、実際の業務内容を理解してもらっておくのが重要ですね。

定着しない理由⑤ 勤務条件や給料に不満がある|入社後

こちらは定番ですが”勤務条件や給料に不満がある”場合も新卒は定着しません。

この点は特別説明しなくても、採用担当者の方々も十分理解しているかと思います。

特に最近の就活生を見ていて感じるのは”勤務地のこだわり”が強いということ。

ワークライフバランスが推進されたこともあり、給料よりも働く場所を重視する就活生が増えてきた印象です。

よって、全国転勤が伴う総合職などは人気が落ちており、一方で総合職に比べて給料が下がるエリア限定職の方が人気が高まっています。

企業側の事情もあるかと思いますが、勤務地を柔軟に対応できる企業は、新卒も定着しやすいかと思います。

定着しない理由⑥ 人間関係が上手くいかない|入社後

入社後、人間関係が上手くいかないのも定着しない大きな理由の一つ。

この点は、企業の方もかなり頭を悩ませるポイントかと思います。

人間関係なんて、入社してみなければどうなるかわかりませんよね。

最初に配属された部署では上手くいっていても、異動に伴って人間関係が崩れることだってありますし。

ここはやはりメンター制度であったりマネジメント層の充実が必須かと。

わからない部分ではあるものの、企業側が最大限配慮していることを伝えることが大切かと思います。

定着しない理由⑦ 評価基準が曖昧なことに不満がある|入社後

評価基準が曖昧なことも、新卒が定着しない要因になります。

たとえ新卒であっても、自分が挙げた成果や努力は認めてもらいたいですし、それが待遇面に反映されなければ不満も溜まります。

また、自分よりも明らかに仕事をしていなかったり成果を挙げていない上司の方が待遇が良ければ、正当な評価を受けているとは感じられません。

社員のモチベーション維持はもちろんですが、新卒の定着率の面でも、評価基準を明確にしておくことは重要です。

新卒の定着率には入社前の段階から工夫が必要なんですね。

入社直後に新卒が感じることは定着率にも大きく関わってくるからね。

新卒が定着しない職場の特徴

新卒が定着しない理由について共有しました。

それでは次に、新卒が定着しない職場の特徴について解説していきます。

先ほど共有した”定着しない理由”を生み出す原因ともいえるので、こちらも非常に重要です。

【新卒が定着しない職場の特徴】

- コミュニケーションが取れていない

- 新卒に仕事を一切任せない

- 新卒を正しく評価していない

- ワークライフバランスが取れていない

特徴① コミュニケーションが取れていない

まず最大の特徴として”コミュニケーションが取れていない”ことが上げられます。

具体的には、先輩や上司が話しかけづらい雰囲気を出している、上下関係が厳しすぎる、昔の体育会系のノリが色濃く残っているなど。

これでは新卒が充実して働ける人間関係なんて作れるはずがありません。

極端な体育会系のノリなんて、一部の合う人以外には苦痛でしかないですし。

まずは役職や年齢に関わらず、コミュニケーションが取れる環境が最重要です。

この点をケアできるだけでも、新卒の定着率は大きく改善されると思いますよ。

特徴② 新卒に仕事を一切任せない

2つ目の特徴は”新卒に仕事を一切任せないこと”です。

新卒の社員は、数ヶ月前まで大学生だった社会人の素人なので、仕事ができなくて当たり前です。

ただ、その感覚をいつまでも持っていたら、仕事は任せられないですよね。

失敗は前提で、任せられる仕事を託すことで新卒社会人も成長していきます。

長い目で見れば、会社にとってもメリットは大きいので、多少のリスクは承知で仕事を任せてみれば、新卒側も「戦力になっている」という自覚が生まれ、仕事にもやりがいを感じることができると思います。

特徴③ 新卒を正しく評価していない

3つ目の特徴は”新卒を正しく評価していない”点です。

最初は仕事に慣れるためにも、基本的な業務だったり単純作業が多いかも知れません。

ただ、誰でもできる仕事だったとしても、そこの成果に対する評価はすべきです。

また、仕事を与える際には「なぜその仕事をする必要があるのか」も一緒に伝えてあげることが重要です。

目的がわかって仕事をするのと、そうでないのとではモチベーションにも大きな差が生まれますから。

誰のために、何の目的で仕事をするのか、それを伝えることは新卒定着のためにも大切なポイントです。

特徴④ ワークライフバランスが取れていない

4つ目の特徴は”ワークライフバランスが取れていない”ことです。

今の新卒世代の人は、先ほどお伝えしたとおり、仕事と同様にプライベートも充実させたいと考えている人が非常に多い。

それなのに「今まではこうだった」「俺たちの時代はこうだった」という社会人側の価値観を押し付けても、新卒社会人は納得できません。

そもそも時代も違えば社会も変わっているので、価値観を共有すること自体不可能なわけですから。

決して価値観を押し付けることなく、今の時代に合った働き方ができる環境がない企業は、新卒定着率が低くなるのは必然的な結果ですよ。

昔の武勇伝を聞かされるのが苦痛な新卒は多いですよね。

そもそも生きてきた時代が違うんだから、理解できなくて当たり前だよ。全て新卒に合わせる必要はないけど、お互いを理解する努力は大切だね。

新卒が定着するための対策

ここまで新卒が定着しない理由や職場の特徴について共有してきました。

では、それらを改善するための対策はどうするべきなのか。

この章では、その具体的な対策について解説していきます。

僕が考える”新卒が定着するための有効な対策”は以下のとおり。

(なお、内定者フォロー事例については「【内定者フォロー事例13選】内定辞退率を下げる5つのキーワードも合わせて解説!」にて詳しく解説しているので、こちらも合わせてチェックしてくださいね。)

【新卒が定着するための対策|入社前】

- 長期インターンを実施する

- 内定者交流会を実施する

- 個別面談を実施する

【新卒が定着するための対策|入社後】

- 適性のある業務への配属

- メンター制度の導入

- 評価基準を明確化する

対策① 長期インターンを実施する|入社前

入社前におすすめなのが”長期インターン”になります。

これは内定後というよりも、エントリー以前の段階、つまり大学1、2年生の頃から実施できるとベストですね。

インターンという形で実際に業務に関わることで、企業側もその就活生に適性があるのかを確認できますし、就活生側も企業の中のことを深く知ることができます。

その結果、やはりこの企業で働きたいということで入社すれば、ミスマッチの確率は格段に下げることができますよね。

エントリーの母数の増加や内定者入社率の向上の面でも有効な手段です。

対策② 内定者交流会を実施する|入社前

新卒定着のための対策として”内定者交流会”もおすすめです。

いわゆる同期と入社前から繋がりを作っておけば、新卒が抱える不安なども共有できるので、精神的にも余裕を作ることができます。

就活生同士で自然と繋がってくれればいいですが、そうでないこともあります。

よって、企業側から同期の繋がりを入社前に作るきっかけづくりとして、内定者交流会は有効な手段ですね。

対策③ 個別面談を実施する|入社前

入社前の新卒と”個別面談を実施する”のも有効な対策の一つです。

内定者説明会など、全体向けのものでは、相互理解にも限界があります。

入社前に個別面談を実施し、新卒社員の不安な点や考慮してほしいことなどをケアしておくのは大切です。

また、ここで現役社員と信頼関係が生まれれば、新卒の立場としても安心して入社ができるので、おすすめです。

対策④ 適性のある業務への配属|入社後

入社後に新卒を定着させるための対策としては”適性のある業務への配属”が重要。

先ほど共有したとおり、新卒が早期離職する最大の理由は「仕事が合わないと感じた」でしたよね。

つまり、自分に適性がないと思ったら離職確率が高まります。

もちろん、やってみないとわからない部分も多々ありますが、選考段階で確認した適性などを十分考慮し、なるべき適性のある配属を実現することが重要です。

対策⑤ メンター制度の導入|入社後

最近よくある新卒離職防止対策として”メンター制度”も挙げられます。

メンター制度とは、直属の上司とは別に、年齢や社歴の近い先輩社員が新入社員をサポートする制度のこと。

年齢や社歴が近いからこそ、新卒社員の気持ちも理解しやすいですし、新卒社員側も直属の上司に比べ、かなり相談しやすい相手だと思います。

業務面に関わらず、プライベート面も含めたサポートもできますしね。

業界を問わず、多くの企業で導入が進んでいることから、逆にまだ導入していない企業は新卒の懸念点の一つになりかねないので、導入すべきかと思います。

対策⑥ 評価基準を明確化する|入社後

これは企業全体の取り組みとなりますが”評価基準の明確化”も新卒の定着対策には重要なポイントです。

離職理由として評価基準が上がっていることも一つの理由になります。

加えて、新卒社員に関わらず、評価基準は社員のモチベーションを左右します。

よって、評価基準が明確でない企業は社員の不満も溜まりやすく、企業全体として不満を抱えたモチベーションの低い体質となりがち。

夢や希望を持って入社した新卒社員がこの状況を見たらどう感じますかね?

僕ならこの体質に染まる前に辞めたいと考えますし、たぶんやる気のある新卒ほど、同じ考え方になると思いますよ。

多くの企業が熱心に取り組んでいるからこそ、取り組まないと目立ちますよね。

そうだね。新卒社員の定着は企業の将来を考えても必須事項だから、絶対に取り組むべきだよ。

新卒が定着しない企業に生じるデメリット

新卒が定着しない企業には、予想外のさまざまなデメリットが生じます。

予想外のデメリットが生じる可能性もあるので、ぜひ確認しておいてください。

【企業に生じるデメリット】

- 採用や教育にかかるコストの増大

- 企業の評判やイメージが悪くなる

- さらに新卒が集まりにくくなる

- 他の社員のモチベーションを下げる

デメリット① 採用や教育にかかるコストの増大

新卒が定着しない最大のデメリットは”採用や教育にかかるコストの増大”です。

新卒は採用するまでにもコストがかかりますが、入社後も一人前となるための研修など教育にも大きなコストがかかります。

せっかくコストをかけて教育しても、1年や2年で辞めてしまえば、企業側としては大きな損失になります。

これが毎年のこととなれば、看過できない大きなデメリットですよね。

デメリット② 企業の評判やイメージが悪くなる

2つ目のデメリットは”企業の評判やイメージが悪くなる”ことです。

今の時代、企業に関する評判は口コミサイトやSNSなどあらゆる場所で拡散されています。

こうした口コミはどちらかと言うと悪い印象の方が多い傾向にあります。

また、これから就活を迎える学生もこうした口コミやSNSの情報を参考にしながら企業選びをしているので、負の循環ですよね。

特にネガティブな理由で早期離職した新卒の方は、口コミを書く可能性も高いかと。

そういった意味でも、新卒が定着しない企業にはデメリットがありますよ。

デメリット③ さらに新卒が集まりにくくなる

3つ目のデメリットは”さらに新卒が集まりにくくなること”です。

SNSや口コミサイトによるマイナスイメージも一つの要因になります。

加えて、社員の平均年齢や退職実績などは公開されており、そういった情報は企業研究の段階で就活生もチェックしています。

よって、「新卒が定着しない=新卒がさらに集まりにくくなる」ということです。

デメリット④ 他の社員のモチベーションを下げる

4つ目のデメリットは”他の社員のモチベーションを下げること”です。

毎年入ってくる新入社員がどんどん辞めれば、そのしわ寄せは今いる社員にきますよね。

業務量は増える一方ですし、社員も変わらないので環境も同じまま。

このような状況では、社員全体のモチベーションも下がります。

逆に新入社員が入ることで、教育の手間はありますが、改めて業務を見直す機会になったり、雰囲気が変わるなどの変化は確実に起きますからね!

デメリットがかなり大きいものばかりですね。。。

この負のループに入ると苦しいよね。さまざまなデメリットがあるからこそ、新卒定着率は重要なんだ。

本記事の要点まとめ

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。

新卒が定着しない企業の特徴や理由、対策について理解が深まったかと思います。

企業側としても、コストや手間をかけてせっかく入社してくれた新卒には、辞めてほしくないですよね。

入社する新卒社会人も早期退職したくて入社する人なんていません。

お互いに思いは一緒なわけですから、あとはそれをどう実現するかですよね。

この記事がそのお手伝いに少しでもなれば幸いです。

それでは最後に、本記事の要点をまとめて終わりとしましょうか。

【本記事の要点】

- 新卒が定着しない理由は「内定承諾を急がせ過ぎた」「内定後の企業や同期との交流機会がない」「入社後の業務イメージができていない」「仕事が自分に合わない」「勤務条件等への不満」「人間関係」「評価基準のあいまいさ」などが挙げられる。

- 新卒が定着しない職場の特徴は「コミュニケーション不足」「新卒に仕事を任せない」「新卒を正しく評価しない」「ワークライフバランスが取れていない」などがある。

- 新卒が定着するためには、入社後はもちろん、入社前からサポート体制を作っておくことが重要である。

今回の記事が少しでも採用担当者の方の役に立ったのなら光栄です。

就活攻略論には他にも、僕が4年に渡って書き続けた1000の記事があります。

ぜひ他の記事も読んでもらえると嬉しいです\(^o^)/