【2025年8月追記】

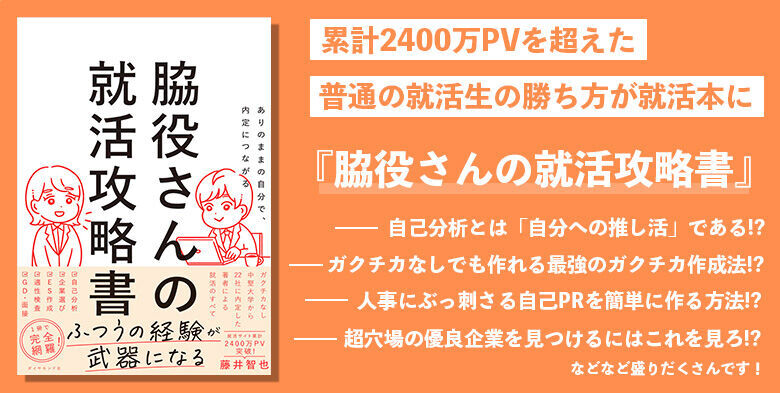

・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加

就活生の皆さん、こんにちは!

このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!

少しだけお知らせさせてください!

8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!

しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!

僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)

この本はそれを形にした本です。

「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。

全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!

それでは本題に入っていきますね!

SPIの適性検査では、ストレス耐性もチェックされています。

性格検査の答えによって「この就活生はストレス耐性が低い可能性が高い」ということが分かるんですよね。

そこで本記事では、SPIの適性検査でストレス耐性が低いと判断され、落ちる人の特徴について詳しく解説していきます。

ちなみに最初に言っておくと、性格検査は嘘を付かないでください。

ストレス耐性が低いのは1つの個性であり、それを考慮して内定を出してくれる企業に入社すべきだからです。

SPIでストレス耐性も見られるんですね…。

そう!ただ嘘をつくと自分に合わない企業に入社する可能性があるから、正直に答えることが大事だよ!!

- SPIの適性検査でストレス耐性を重要視する理由

- SPIの適性検査のストレス耐性で落ちる人の特徴

- 【結論】SPIでストレス耐性で落ちようとも嘘を付くのはNG

- ストレス耐性を見極めるために面接でしてくる質問

- ストレス耐性を高めるために僕が実践していること

- 【補足】SPIの適性検査とは?

- 本記事の要点まとめ

SPIの適性検査でストレス耐性を重要視する理由

ストレス耐性やメンタルヘルス(心の健康)は企業でも重要課題になっています。

そのため、もれなくSPI検査でもストレス耐性はチェックされています。

もちろん企業によってストレス耐性にどれくらい重要度を置いているかは違います。

ただ「ストレス耐性の高い人を見極めておきたい」と思っている企業があるのは事実。

企業がストレス耐性を重視する理由は「人手不足」と「採用コスト」の2点です。

理由① 人手不足

今日本では、深刻な少子高齢化が進んでいます。

これは何を意味するかというと、働く人の数が減少しているということ。

つまり「労働力不足」ですね。

だから企業は、限られた人員の中で最大限のパワーを活用しなければいけません。

そのため、入社してくる人には能力だけでなく、長く根気強く働けるストレス耐性の強さも求めているのです。

理由② 採用コスト

採用コストというのは、企業が人材を採用するときにかかる費用のことです。

具体的に言うと「求人サイトへの掲載」「面接」「採用後の研修・育成」など、色んな段階でお金がかかっています。

応募する側はあまり意識しないことですが、実は新卒採用にかかる平均コストは1人あたり約70万円。

途中で辞められるとその採用コストがパーになり、さらにその穴埋めをするための採用でまたコストがかかります。

そういったリスクを出来るだけ軽減するためにも、ストレス耐性の高い人を選びたいわけです。

ストレス耐性はSPIのどこで測られてる?

SPIは「能力」と「性格」の2つの検査で測定すると言いましたが、ストレス耐性はこのうち「性格検査」の方で測っています。

もう少し深掘りすると、SPIのテストは大きく3つの項目でつくられています。

「言語能力」「非言語能力」「性格」です。

「言語能力」「非言語能力」は、能力検査にあたる部分で、知識や計算についての質問なので、正解は決まっています。

一方「性格」のテストには、正解がありません。

回答した内容の傾向をみて、その人がどんな性格なのかを企業が分析します。

つまり、受ける人によって性格の傾向が異なる「性格検査」が、ストレス耐性の判断基準となります。

ただし性格検査のどこでストレス耐性を測っているかは、明確には分かりません。

(これを公表してしまうと就活生が対策してくるので、公表しないようにしているのです)

ストレス耐性を気にするより「自分に合う企業」に入社することが大事

SPIでストレス耐性を見られているからといって、本当の自分を偽った回答をする必要はありません。

嘘をついてストレス耐性があると判断され内定をもらえたとしても、本来の性格とはちがうので入社後に辛くなってしまいます。

就活で大事なのは、なによりも「自分に合う企業」に入社すること。

ストレス耐性で落ちないようにと、自分を偽る必要はありませんよ。

自分に合う企業を見つけるには、視野を広げて企業探しをすることが大切です。

僕がいま就活生だったら、逆求人サイトを利用しますね。

逆求人サイトはプロフィールを登録しておくと、企業からスカウトが届く求人サイト。

自分では見つけきれなかったような、穴場な企業からスカウトが届くこともめずらしくありません。

これまで200以上のサイトを見てきましたが、利用するなら「キミスカ」がダントツでおすすめ。

キミスカはスカウトが3種類にわかれているので、企業の本気度を見極めやすいのが特徴です。

ゴールドとシルバーのみ対応することで、効率よく自分に合う企業を見つけられますよ。

SPIテストの「能力」の部分は対策できても、性格の部分は対策ができないんですね。

決まった正解があるわけではないからね。企業に合わせて回答せずに、正直に答えよう!

SPIの適性検査のストレス耐性で落ちる人の特徴

どんな人が、適性検査でストレス耐性が低いとして落とされるのか?

最初に言っておくと「ストレス耐性で落ちやすい人の特徴」は、ハッキリとは説明しにくいんですよね。

背景としてはこんな感じです。

【ストレス耐性で落ちる人が説明しづらい理由】

- 「この質問にはこう答えた方がいい」という細かい例がない

- 仮に細かい事例が分かったとして、それを参考に嘘をつくのはNG

- 回答の捉え方は企業によって違うので、一貫したベストアンサーはない

でも、そんなこと言われたんじゃ対策のしようがないですよね。

安心してください。

ストレス耐性については曖昧なところがありますが「性格検査で落ちやすい人の特徴」はある程度決まっています。

【SPIの性格検査で落ちやすい人の特徴】

- 回答に矛盾がある

- 時間内に回答できない

- 極端な性格

性格検査の結果だけで落とされることは少ないです。

ただ、企業にマイナスのイメージを与えてしまったり、評価の決め手になったりすることはあるので十分注意しておきましょう。

特徴① 回答に矛盾がある

ちょっと落とし穴なんですけど、SPIの性格検査って同じ内容を微妙に変えて質問してくることがあるんですよ。

例えば「あなたは柔軟性がある方ですか」という質問があったとします。

そのあと何個か間を挟んで、今度は「あなたは臨機応変な対応が出来る方ですか」という具合に質問の仕方を変えて再登場したりします。

こういうとき、前者では「はい」と答えておきながら後者で「いいえ」と答えると、企業側は“回答はどっちが本当なんだ”と不審に思うわけです。

「でもそれ、悪気がなくてもやっちゃうかもしれない」というあなた。

それはそれで、自己分析が足りていないととられてしまう可能性もあります。

ここで大事なのは、まず正直に書くこと。

そして「私はどういう人間なのか」という自己分析を事前にしておくことです。

特徴② 時間内に回答できない

ひとつひとつの質問をじっくり考えすぎてしまって、最後まで回答できないパターンです。

真面目な人ほど考えすぎてしまったりしますよね。

「ん~この選択肢が一番自分に近いかな」「いやちょっと待てよ、こっちも当てはまるな」なんて考えていたら、最後までたどり着かずにタイムオーバー。

時間通りに終わらないと、時間管理が出来ない人という印象を持たれかねません。

決められた時間の中でタスクをこなすのは社会人にとって必須なので、前もって問題に対する答えを想定しておきましょう。

特徴③ 極端な性格

コミュニケーションが極度に苦手、飽き性、正義感が強すぎるといった性格は、SPIの検査結果であまり良い印象を与えません。

たとえば柔軟性を問われるような質問に対し、極端に「自分の意見を曲げない」という回答が続くと、“この人と一緒に働いたらやりづらそうだな”というイメージを持たれてしまうかもしれません。

具体的に「この回答をこう答える人はストレス耐性で落ちる」ということは非公表だから分からない。でも回答に矛盾があったり、極端な性格によってストレス耐性が低いと評価されることがあるんだよね。

【結論】SPIでストレス耐性で落ちようとも嘘を付くのはNG

僕は性格検査で一番大事なことは、ストレス耐性とかを気にすることじゃなくて、とにかく正直に答えることだと考えています。

そもそも就活は、これまでの大学受験のように「とりあえず入学できればOK」というものじゃありません。

自分に合った企業に入社しないと、どんな有名企業だろうが病みます。

要するに、就活を通して自分に合った企業に入社することが最重要項目なんですよ。

なのにSPIの性格検査で嘘を付いたら、自分に合うか合わないのか判断されません。

「不採用=不合格」と考えるのではなくて、「不採用=自分に合わない企業だった」と考えるようにして、正直に性格検査は答えるようにしてくださいね!

なるほど!下手にストレス耐性とかを意識して、回答で嘘をつくのはやめて、性格検査では正直に答えて自分のありのままの性格を企業に伝えることが重要なんですね。

そのとおり!ありのままを伝えた上で、合うかどうか判断してもらうこと。それが選考だからね。

ストレス耐性を見極めるために面接でしてくる質問

SPI以外にも、面接で就活生のストレス耐性をチェックする企業は多いです。

SPIの結果だけでは把握できない点を、面接を通して確認するんですね。

具体的には、以下のような質問を投げかけてストレス耐性を見てきます。

【企業がストレス耐性を見極めるために行う質問】

- 日頃の生活のなかでストレスを感じるのはどんな時ですか?

- アルバイト先でストレスを感じるときはどんなときですか?

- 今まで挫折した経験を教えてください。また、それをどう乗り越えましたか?

- ストレス解消・発散のためにどんなことをしますか?

- もし友人と喧嘩したときはどう対応していますか?

- 最近ストレスを感じたことはありますか?

ストレス耐性を見るために、上記のような質問をされることがあります。

ただ、どの質問に対しても「正しい答え」はありません。

先ほどもお伝えしたとおり、うまく答えようとするのではなく、とにかく正直に答えることが大事です。

受かりたくて嘘をついて入社しても、自分が辛くなってしまうだけですからね。

【補足】圧迫面接をしてくる企業への入社はおすすめできない

まれに就活生のストレス耐性を図るために、圧迫面接をしてくる企業もあります。

たとえば、怒鳴られたり質問攻めされたり回答しても否定されるなど…。

前述のような質問でもストレス耐性をチェックすることはできるのに、わざわざ圧迫面接をして強いストレスを与えてくる会社は、正直おすすめできません。

なぜなら、圧迫面接をしてストレス耐性を確認する企業は、入社後にかなりのストレスがかかる環境だと予想できるから。

圧迫面接に耐えてまで、強いストレスがかかる環境に飛び込む必要はありません。

圧迫面接された場合の対策については「【圧迫面接とは?】"押さえておくべき対策"や具体的な内容を解説!」でまとめているので、一度目を通しておいてくださいね。

ストレス耐性を見たいからと圧迫面接してくるような企業は避けたいですね…。

面接の時点で強くストレスをかけて確認しなきゃいけないくらい、厳しい環境の可能性が高いからね。圧迫面接をする企業はおすすめしないよ。

ストレス耐性を高めるために僕が実践していること

この記事を読んでいる人の多くは「ストレス耐性が低いからSPIで落ちないか不安だ」という人だと思います。

そこで補足として僕が実践しているストレス耐性の高め方を皆さんに共有します。

雑談として聞いて頂けると嬉しいです。

【ストレス耐性を高めるために僕が実践していること】

- 他人の目を過剰に気にしない

- 人生は1度きりだと自覚する

- ストレスの原因に常に目を向ける

ストレス耐性の高め方① 他人の目を過剰に気にしない

まず、そもそもみんな他人の目を気にしすぎですね。

トイレの鏡で髪の毛をチェックしている人をたまに見かけますが、「その毛を動かしても何も変わらなくね?」と第三者の僕は思います。

それほどに「他人は自分のことをよく見ていない」ってことです。

見られていないのに、過剰に「見られている、見られている」と気にするのは意味なくないですか?

僕も他人の目を気にしまくって生きてきた

もともと僕は人の目を気にして生きてきました。

新卒でサラリーマンになった時も、常に周りに気を遣っていましたね。

しかし、気を遣いすぎること、周りの目を気にしすぎることは大きなストレスでした。

最近は「他人って自分のことマジで見てないなw」と思ってます。

1年で辞めた会社の人から、辞めてから連絡がきたことは1度もないし、そんな浅い関係の人に対して気を遣って生きてきた時間は無駄でしかないなって思います。

もちろん、少しは周りを見ることで気遣いができたり、仕事のパフォーマンスが上がることはあります。

大事なことは“過剰に”気にしないってこと。

何事もほどほどにが大事なんだよな〜!

ストレス耐性の高め方② 人生は1度きりだと自覚する

僕は「人生は1度しかない、死んだら終わりだ」と思っています。

だから色んなことに挑戦するし、小さなストレスを気にする時間は勿体ないなと思うんですよね。

この人生は1度きり精神は、ストレス耐性を高めるために重要だと思っています。

命が無限なら小さなことも気にして生きるべきかもしれない。

でも人生は1度しかないなら、小さなことを気にする時間は勿体ない。

こうした自分なりの考え方、価値観を持つことはストレス耐性を高めるために本当に重要なことだと僕は思います。

ストレス耐性の高め方③ ストレスの原因に常に目を向ける

そして最後に、そもそも「ストレス」には良いストレスと悪いストレスがあります。

悪いストレスは「長期的に続くストレス」ですね。

例えば、身近な人との人間関係がそうです。

明日も明後日も、来週も同じことで悩む必要があるストレスは体にめちゃくちゃ悪い。

一方で、筋トレとか忙しい1日とかは「良いストレス」となります。

よってストレス耐性を考える際に、目を向けるべきは悪いストレス。

これをどうやって潰していくのかがポイントです。

長期的に続くストレスの根本原因を潰せ

僕は長期的なストレスが生じた時、常に「根本原因」に目を向けます。

新卒で入社した企業で働いている人たちを見て、「自分には合わないな」と思ったら、「その職場で働いていること」が根本原因なので、辞めました。

他にも、小学校〜高校までの知り合いのほとんどが価値観が合いません。

それに対して「価値観が合わないな」とストレスを感じるのは無意味。

根本原因は「その人たちと関わっていること」なので関係を切ります。

このように、僕は常に根本原因に目を向けて「いかにそれを解決するか」を考えることを大事にしているんですよね。

もちろん解決できない根本原因もあるでしょう。

その場合は「我慢する」と決めることが重要です。

「漠然とストレスを感じている」という状況が一番ダメだと思います。

以上!僕が実践しているストレス耐性の高め方でした。ぜひ参考にしてストレス耐性を高め、少しでも楽しい人生を送りましょう〜!!

【補足】SPIの適性検査とは?

補足として「SPI」とは何か簡単に解説しておきますね。

SPIとは適性検査の一つです。

適性検査というのは採用試験の一環として行われるもの。

企業が「自社にマッチしてるか見極めさせていただきますよ」という目的で行うテストです。

適性検査として超有名なのが、リクルート社が開発した「SPI」です。

SPIでは「性格」と「能力」この2つの観点で、企業への適性度を測っています。

SPIの年間利用社数は13,200社で、全国でもっとも利用されている適性検査の一つなんですよね。

つまり就活生なら確実に押さえておく必要があるテストです。

企業がSPIを実施する目的とは?

そもそもSPIは、個人がもともと持っている「性質や才能」を知るために開発されました。

単純に学力だけをみるんじゃなくて、一般常識とか性格とか、ものの見方とか応募者の色んな側面を複合的に見られるように出来ています。

そうすることで企業は「自社に合った人材かどうか」の参考にしているわけですね。

具体的に企業がSPIを活用する目的をまとめました。

【企業がSPIを活用する目的】

- 面接前に、欲しい人材をある程度絞れる

- 性格など、書類だけでは分からない部分を知れる

- 基礎的な能力がどの程度か分かる

- 自分の会社にマッチしている人材か参考にしている

- 内定後の配属先を決めるときの判断基準にしている

選考でSPIを取り入れる企業には、さまざまな目的があるんですね。

そうだね。一言でいうと「自社に合うか」を見るのが目的だから、就活生側も正直に回答することが大事だよ。

本記事の要点まとめ

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました。

SPIの性格検査でストレス耐性を見ている企業は多いです。

ただ、どうしても内定が欲しいからといって嘘の回答を書くのは絶対にNG!

嘘の性格で内定がもらえたとしても、入社後に自分がつらくなってしまいます。

就活で一番大事なのは、自分に合う企業に入社すること。

あなたが納得できる企業に入社するためにも、性格を偽らずに回答してくださいね。

SPIはストレス耐性をチェックできる「性格検査」以外にも、「能力検査」があります。

能力検査は、言語問題や計算問題など正解があるテストなので、対策をすることで通過率を上げることができるんです。

「【SPI突破のコツまとめ】全通過した僕が押さえたポイントを共有!」でSPIを突破するためのコツをまとめています。

就活生時代に僕が実践して通過率100%だったコツをすべて共有しているので、ぜひ参考にしてくださいね!

では、最後に本記事の要点をまとめて終わりましょう。

【本記事の要点まとめ】

- SPIとは、企業が「自社と合う人材かどうか」を見極めるために行うテスト。

- SPIの性格検査でストレス耐性をチェックする企業は多い。

- SPIの性格検査で落ちる人は「回答に矛盾がある」「時間内に回答できていない」「極端な性格」といった特徴がある。

- ストレス耐性を見られているからといって嘘をかくのは絶対にNG。

- SPIだけでなく面接の質問を通してストレス耐性を見られることも多い。

- 自分に合う企業に入社するためにも、とにかくストレス耐性に関して正直に回答することが大事。

- ストレス耐性を高めるためには「他人の目を過剰に気にしない」「人生は一度きりだと自覚する」「ストレスの原因に常に目を向ける」のが効果的。