【2025年9月追記】

・記事の冒頭に著書『脇役さんの就活攻略書』の紹介を追加

就活生の皆さん、こんにちは!

このブログだけでなく「ホワイト企業ナビ」という求人サイトも運営している就活マンこと、藤井智也です!

少しだけお知らせさせてください!

8年に渡り、2000本以上の記事を書いてきて、とうとう就活本を出版することができました!

しかも...出版社はあの、超有名なダイヤモンド社です!!

僕は世の中の就活本に対して「これはすごい実績のある就活生向けだな」と思ってました。

(僕みたいな大学名もガクチカも何も誇れない学生向けの本が欲しかった...)

この本はそれを形にした本です。

「普通の就活生が、就活では東大生よりも評価される!」を実現するための本。

全国の書店やAmazonにて購入できるので、ぜひ読んでもらえると嬉しいです!!

それでは本題に入っていきますね!

企業選びをする上で、業界を決めれないという方は多いです!

その理由は単純に2つ。

「業界をそもそも知らないこと」と「自分に合う業界が分からないこと」が原因です。

そこで本記事を読めば、業界を決めることができるようになります。

4つのステップで業界を決定する方法を紹介しますので、ぜひ手順に沿って自分にぴったりな業界を決めていきましょう!

業界を決めるためには「手順」があるんだよ!

就活生が知っておくべき業界一覧

まず前提知識として、就活生が知っておくべき業界を一覧で共有しますね!

業界は“その役割ごとに”大きく8つに分類されます。

【業界の役割ごとの8分類】

- メーカー

└モノをつくる役割 - 商社

└モノを動かす役割 - 小売

└モノを売る役割 - サービス

└かたちのないモノを売る役割 - 金融

└お金を動かす役割 - マスコミ

└情報大衆に伝達する役割 - ソフトウエア・通信

└情報に付加価値をつけて売る役割 - 官公庁・公社・団体

└国や地方団体の基本的な活動をすすめる役割

この大きな8分類の中で、さらに商品ごとに細かく分かれていきます。

たとえば「トヨタ」は自動車というモノをつくる役割をしていますよね。

よって「メーカーの中の自動車業界」と定義することができます。

同じメーカーでも「明治」はお菓子というモノをつくる役割をしています。

よって「メーカーの中の食品業界」と定義することができるのです。

ここではまず業界の8分類を覚えておいてくださいね!!

就活生向けの業界の決め方

では具体的な業界の決め方を紹介していきたいと思います。

まずは次の図をご覧ください。

こちらが業界の決め方の全体像です!

▼業界の決め方の手順

業界を決められていない人は、上記のステップに加え「逆求人サイト」を利用するのも有効です!

逆求人サイトはプロフィールを登録しておくと、企業からスカウトが届くサイト。

今まで知らなかった業界の穴場企業から、スカウトが届くこともめずらしくありません。

これまで200以上のサイトを見てきた僕がおすすめする逆求人サイトは、「キミスカ」 です。

キミスカはスカウトが3種類にわかれているので、本気であなたに興味をもってくれている企業を見極めやすいのがメリット。

「ゴールド」と「シルバー」のスカウトのみ対応するのが、賢い立ち回り方ですよ。

ステップ① どんな業界があるのかまずは把握する

では最初のステップです。

そもそもこの世の中にはどんな業界があるのかを把握しましょう。

まずは前章で紹介した「業界の8分類」を完璧に理解してください!

その上で8分類の中にはどんな業界が含まれるのかを調べていきましょう。

具体的には、業界動向サーチというサービスを利用するのがおすすめです。

業界動向サーチでは「世の中にはどんな業界があるのか」そして「業界ごとの動向」を把握することができます。

自分が気になった業界は衰退していないか?といった視点で調べてみてください。

業界を選ぶ上で、伸びている業界、伸びていく業界を選ぶことは非常に重要です。

僕の知り合いでも衰退している業界に勤めている人は「年々売上が下がっていくので社内の雰囲気が悪い」と愚痴をこぼしていました。

▼業界動向サーチの業界一覧

ステップ② 自分の好きな商品を扱う業界を知る

世の中にどんな業界があるのかをザックリ把握したら、次にするべきことは「自分が好きな商品を扱う業界を知ること」です。

ここで言う「商品」とはモノだけでなく、サービスや情報でもなんでも構いません。

営業職をするにも、研究職、技術職をするにも取り扱う商品に全く興味がないのと興味があるのとではやりがいが全く違います。

僕の友人で「デザート」を扱うメーカーで営業職をしている人がいます。

彼は全くデザートに興味がなく、自社の製品をほとんど食べないそうです。

取り扱う商品自体に興味はなく、営業職という仕事内容が好きでやっているそうなのですが、こう言っていました。

「デザートを扱ってようが営業が好きでやっているだけ。でも、扱う商品が大好きなアパレルだったらもっと営業が楽しくなるかもしれない」と。

当然そうですよね。

自分が好きなものを扱った方がやりがいが生まれます。

よってまずは自分が好きなものを扱っている業界はないか、書き出してみてください!

僕の場合は就活生のときに「食品」「IT」「車」を書き出しました。

業界を選ぶ基本!まずは自分が好きなものを扱う業界を書き出そう!

ステップ③ 適性診断を受け自分のタイプを知る

ステップ②では「扱う商品への興味」を元に業界を選びました。

業界を選ぶもう1つの方法として、「自分との適性」を元に業界を選ぶ方法があります!

よく「IT業界は変化が激しいので、変化に柔軟なタイプの人が合う(=安定志向の人は合わない)」という言葉を聞くことはありませんか?

このように業界ごとに合う人材のタイプが存在します。

よって、まずは自分はどんなタイプなのかを把握するために「適性診断」を受けてデータを取得しましょう。

適性診断に関して僕が最もおすすめしているのが、キミスカが提供している無料の適性診断サービスです。

▼キミスカの適性診断のデータ

適性診断の受験方法(所要時間15分)

- キミスカ

から無料会員登録!(15秒ぐらいで終わります)

- マイページへ移動し、サイドバーの『適性検査』を受験!

- マイページの受験結果から適性検査の結果が見れる

①無料会員登録

サイト訪問後「新規会員登録」をクリック

メールアドレス・パスワード・卒業年度だけで登録完了

②マイページへ移動し、サイドバーの『適性検査』を受験!

③マイページの受験結果から適性検査の結果が見れる

ステップ④ 自分のタイプに合う業界を見つける

自分のタイプに関するデータを取得できたら、「業界ごとにどんな人が相性が良いのか」を知る必要があります。

業界ごとに相性の良いタイプをまとめているサイトが少ないので探した結果、すばらしい論文を発見しました!

「大学新卒者採用における「求める人材像」の業種別傾向に関する研究―企業ウェブサイトの発信メッセージ分析を通して― 岩崎 暁 西久保日出夫」という論文です。

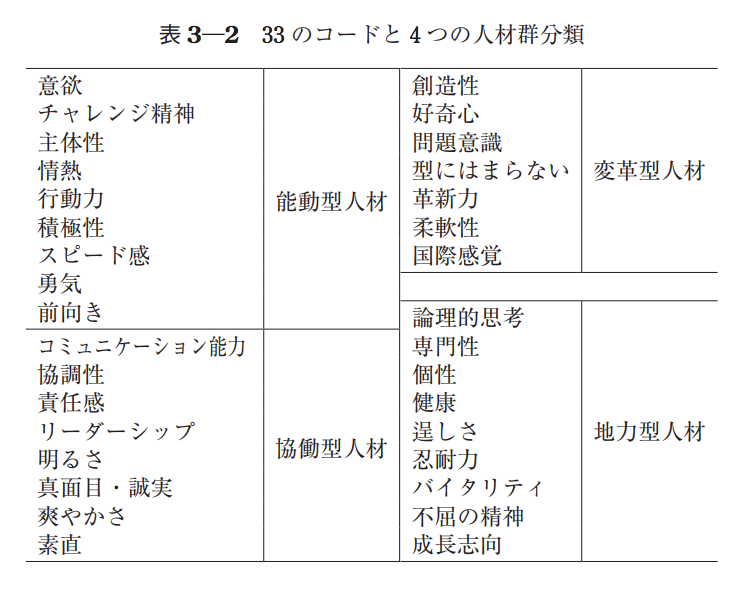

こちらの論文で重要な2つの図を引用します。

詳しく解説するので、まずは2つの図をザックリ目を通してください。

※サービスA: ブライダル・ホテル・旅行・エンターテイメント・スポーツ関連のサービス業

※サービスB:情報・人材・マーケティング支援・教育関連のサービス業

この2つの図が何を示しているのか、わかりにくいですよね。

まずはこの図は「4つのタイプを分けた図」だと理解してください。

「能動型人材」「変革型人材」「協働型人材」「地力型人材」の4つに分かれています。

そして2つの図ではそれら4つのタイプがどんな特徴を持っているのかを説明しています。

それを下記の図で示してみたので見てください!

このように4つの図はタイプごとに分けられているんですね!

では、ステップ③で入手したデータを元に自分がどのタイプに分類されるのか見てみてください!

(僕は変革型ですね!創造性・好奇心・型にはまらないとまさにぴったり)

そして自分のタイプが分かれば、あとはそこのタイプで棒グラフが長い業界こそがあなたにぴったりな業界となります!

僕は「変革型人材」なので、右上の図の中で、棒グラフが長い業界が合うということになります。

このような「自分との適性」を元にした業界の決め方も非常に有効です。

ちなみに僕はかなり明るいタイプです。

コミュニケーション力が高いような人との相性が良いので、コミュニケーション力が高い人の数で業界を見てみましょう。

左下の「協働型人材」の図を見れば良いですね!

するとめちゃくちゃ面白いことに「食品業界は明るい人少ないな!!」ということがわかりました。

(僕が新卒で入社したのが大手食品メーカーだったので、そりゃ合わないわな...と納得。笑)

実際僕が食品メーカーに勤めてみて、たしかに明るい人は少なかった印象がありますね。

いろんな食品メーカーの人が集まる会にも参加したことがありますが、どちらかというと静かな印象の人が多かったです。

よってこの研究結果はかなり正しいと身を持って感じています。

就活中にこの研究結果に出会いたかった...。

内定獲得には有益なサービスを使うことが重要!

ここまで業界の決め方について解説してきましたが、内定を獲得するには他にも対策すべきことがいくつもあります。

よって、効率的に進めていけるところは有益なサービスを活用するのがおすすめです。

就活を7年以上研究してきた僕のイチオシは、逆求人サイトと就活エージェントの2つ。

逆求人サイトはプロフィールを登録しておくと、企業からスカウトが届く求人サイトです。

就活エージェントは、面談をもとに求人紹介やES添削、模擬面接などサポートしてくれるサービス。

志望業界が決まったら、逆求人サイトのプロフィールに記載したりエージェントに面談で伝えましょう。

これらサービスを活用することで、あなたに合う企業を効率的に探せます。

これまで200以上の就活サービスを見てきた僕としては、「キミスカ」と「

ミーツカンパニー就活サポート」がおすすめです。

内定獲得率を上げたい人はぜひ利用してみてくださいね。

@Kimisuka1

— shi*26卒 (@Ooo_river_) January 17, 2023

キミスカさん経由でつながった企業さんから初めての内定をいただきました😭ありがとうございます😭今後もお世話になります…!

なお、以下の記事で「僕がいま就活生だったら絶対に使うサイト」を紹介しています。

就活を進めるうえで有益なサイトだけをピックアップしたので、ぜひチェックしてください。

業界を決める上でおすすめの本

「業界に関する知識」は社会人になっても使える知識です。

転職をするときも「今より良い給料がもらえる業界はどこか」「今後さらに伸びていく業界はどこなのか」という業界視点で転職先を考えることもできます。

業界についての知識はそれほどまでに重要なのです。

業界動向サーチ以外を使って更に深い知識を入れたい方におすすめなのが「業界地図」という本です。

業界地図を使うと、業界ごとにどんな企業があるのか、業界ごとの事業内容についてより詳しく把握できます。

気になる方はぜひ活用してみてくださいね!

業界の決め方についてよくある質問

最後に、業界の決め方についてよくある質問に回答していきますね。

これから業界を決めようと考えている就活生は、ぜひ参考にしてください!

【業界の決め方についてよくある質問】

- 就活で業界は何個まで絞るべきですか?

質問① 就活で業界は何個まで絞るべきですか?

就活での業界は5個くらいまでに絞るのがベストですね。

志望する業界が多すぎると、業界研究も浅くなりがちだからです。

1つ1つの業界理解が甘いと、自分に合わない企業に就職してしまったり、そもそも薄い志望動機しか話せないこともあります。

あなたに合っていて、熱意をもって志望動機を伝えられる業界に就職することが大事です。

そのためにも、業界は5個くらいに絞って1業界ずつ分析していきましょう。

業界の絞り方については、以下の記事でより詳しく解説しているのでこちらも合わせて参考にしてくださいね。

本記事の要点まとめ

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!

業界研究のポイントは「自分の好きな商品を扱う業界はどこか」そして「自分の性格のタイプに合う業界はどこか」という2つの視点です。

あわせて「今後伸びる業界かどうか」という視点を入れればもう完璧です!

この記事によって、皆さんの就活が1歩でも先に進んだら本当に嬉しいです。

なお、この記事を読み終わったら「【業界研究ノートの書き方】11個の必須要素によるまとめ方|具体例も合わせて共有! 」も読んでみてください。

業界について研究するときのノートのまとめ方を共有しています。

業界についての理解を深めるのに役立つので、ぜひ一度は目を通してくださいね!

では最後に、本記事の要点をまとめて終わりましょう。

【本記事の要点まとめ】

- 業界は役割ごとに大きく「メーカー」「商社」「小売」「サービス」「金融」「マスコミ」「ソフトウェア・通信」「官公庁・公社・団体」の8つに分けられる。

- 就活での業界の決め方は「①どんな業界があるのか把握する」「②自分の好きな商品を扱う業界を知る」「③適性診断を受け自分のタイプを知る」「④自分のタイプに合う業界を見つける」の4ステップ。

- 業界理解を深めるには「業界地図」という本を活用するのがおすすめ。

- 業界研究を深めるためにも、就活での業界は5個くらいに絞るのがベスト。