この記事では、採用担当者様向けに「求人が集まる方法」についてご紹介します。

(合わせて、求人にエントリーが集まらない原因も共有します。)

こんにちは!

これまで1000記事以上の就活記事を執筆し、日本最大の就活ブログを運営している就活マンこと、藤井智也と申します。

採用担当者の皆様は、日々、就活生などを集めるためにさまざまな取り組みをされているかと思います。

ただ、いろんな手段を使っても、なかなか求人が集まらない企業様もいますよね。

企業のさらなる発展には、優秀な人材が必須なのは間違いありません。

そして、優秀な人材を採用するためには、そもそも求人に人が集まらないければどうしようもないのも事実です。

よってこの記事では、求人を集めるための具体的な11の方法をご紹介します。

また、そもそも求人にエントリーが集まらない原因についても解説いたします。

私はこれまで新卒就活に特化して、5年以上メディア運営を続けてきました。

その経験から、就活生を惹きつけるためのノウハウを熟知しているため、この記事では、そのノウハウの全てをお伝えさせていただきます!

求人が集まる方法11選

それでは早速ですが、求人が集まる具体的な方法についてご紹介します。

求人を集める方法については、無料の手段と有料の手段があるため、それぞれに分けて共有させていただきます。

当然、有料の方法にはそれぞれ大きなメリットがあります。

しかし、無料の方法についても自社に合った手法をしっかりと実践すれば、求人を集めるのに大きな効果を発揮するので、ぜひ一度ご確認ください。

【求人が集まる方法|無料】

- 無料の求人サイトを利用する

- ハローワークに掲載する

- 大学キャリアセンターに依頼する

- 自社の採用ページを自社で改善する

- SNSによる採用を行う

- 時期に合わせた採用活動を行う

【求人が集まる方法|有料】

- 有料の求人サイトを利用する

- 合同説明会に出展する

- 採用ページの作成を外注する

- スカウト型サイトを利用する

- インターンシップを実施する

方法① 無料の求人サイトを利用する|無料

求人を集める方法として最もおすすめなのが求人サイトです。

新卒向けの求人サイトとして、代表的なサイトはマイナビやリクナビ、ワンキャリアが挙げられますが、これらは期間に応じて掲載料が発生してしまいます。

私が経営する株式会社L100が提供している「ホワイト企業ナビ」では、優良企業なら1年間完全無料にて求人を出すことができます。

(掲載条件:年間休日数120日以上・3年後離職率3割未満・月の残業時間25時間以内)

こちらの就活攻略論が月間50万人の就活生に読まれており、公式ラインの登録者が6000人を超えています。

よって、就活生からの求人を集めるのに適したサイトかと。

ホワイト企業ナビはこれらの情報発信力を活かして、優良企業の新卒採用を後押しするために立ち上げた求人サイトです。

掲載条件を満たす企業様からのお問い合わせをお待ちしています。

ちなみに求人の作成も完全無料です。

私を含めたプロのライターがインタビューを通して丁寧に行うので、就活生が知りたい情報を丁寧に伝えることができます。

(正直世の中にある求人情報は、就活生が読んでもよく理解できないような質の低いものばかりなので...。)

採用担当者様向けの説明ページ:

https://white-company-navi.jp/lp/

自社の運営サイトを宣伝してしまって申し訳ございません!ですが、本当に価値のある求人サイトを全力で運営しているのでぜひ興味を持たれた企業様はお問い合わせください。

方法② ハローワークに掲載する|無料

次に無料で求人を集める方法として”ハローワークに掲載する”のも1つです。

ハローワークは厚生労働省が運営している公営団体なので、求人の掲載なども全て無料で行うことができます。

また、ハローワークには新卒応援ハローワークという新卒特化の窓口も設置されているため、新卒採用での利用も可能です。

ただ、実際はあまり就活生が利用していないのも事実。

▼就活生が新たな企業を探す手段

引用:株式会社ディスコ「2022年卒7月1日時点の就職活動調査」

22卒に対する調査によると、全体の85.4%の就活生が新しい企業を探す手段として就職情報サイトを活用していることがわかります。

一方、ハローワークを使っているのはわずか8.3%のみです。

よって、ハローワーク頼みでは求人は集まりにくいかと思います。

無料で利用できることから、他の方法と並行して利用するのがおすすめです。

なお、ハローワークの求人票の書き方については「【ハローワークの求人票の書き方】新卒の応募を集める3つのコツを解説!」にまとめています。

正直、ハローワークの求人票のほとんどが情報の羅列となっているため、差別化しやすい部分も多いので、ぜひ参考にしてみてください。

方法③ 大学キャリアセンターに依頼する|無料

次の方法は”大学のキャリアセンター(就職課)に求人を出す”というもの。

大学のキャリアセンターは、ハローワーク同様に無料の職業紹介という位置付けになっているため、無料で求人掲載を依頼することができます。

この方法は、特に地方の企業やOBOGが在籍している場合に有効な手段です。

大学と繋がりがあれば、優先的に紹介してもらえる場合もありますからね。

また、就活後半期に利用するのもおすすめです。

ナビサイトの求人数なども減る時期に、求人探しに悩む大学生は多いため、ピンポイントで採用できる可能性が高いためです。

方法④ 自社の採用ページを自社で改善する|無料

自社の採用ページを改善するのも求人を集める上で有効な手段です。

企業を調べる場合、ほとんどの就活生がまずは企業のHPにある採用ページを確認しています。

特に今の就活生世代はデジタルネイティブ世代ですので、HPを細かくチェックしており、採用ページがエントリーのきっかけになることも少なくありません。

自社でサイトデザインなどを改善できる人材がいれば、無料で行える方法ですね。

方法⑤ SNSによる採用を行う|無料

最近では、ベンチャー企業を中心にSNSを利用した採用が活性化しています。

特にTwitterは就活生側も就活専用アカウントを作る人が増えているため、新卒採用に適したツールとなっています。

業務や採用情報に限らず、プライベートな面も発信することで就活生との距離感も近く感じられるのがメリットかと思います。

拡散力もあるツールなので、自社の知名度を高めたい際にも有効な手段です。

アカウントの例としては、企業の公式アカウントとして開設するパターンと採用担当者が個人でアカウントを運用するパターンに分かれます。

▼企業の公式アカウントを運用するパターン例

皆さん、こんにちは!当社、12月1日より新法人「エイジェック保険サービス」を設立しました🙌🏻多様な職種での人材サービスや、各種専門サービスを複合的にご提案できるのが当社の強みです!あらゆる事に興味を持って、新しいことに挑戦し続けるメンバー募集中です☺️‼️#22卒 #積極的に採用中 #採用担当 pic.twitter.com/wmYxtpcCyY

— エイジェック@22卒・23卒積極採用中 (@AGKshinsotsu) December 14, 2021

▼採用担当者が個人で運用するパターン例

Twitterはじめました🐨🍊

— ひらの🐨🍊22卒/23卒採用強化中@Visionary(ビジョナリー) (@hiranoVisionary) November 15, 2021

Visioanry (ビジョナリー)の取り組みやサービスをどんどん発信し、SNSを通じてたくさんの方と繋がれる出会いと学び溢れる場にしたいなと思います!

よろしくお願いいたします◎

企業公式アカウントの場合は少し固いイメージがある一方で、個人アカウントであればラフさなども出しやすいのが特徴です。

発信する情報などによって運用方法を考えるのがいいかと思います。

方法⑥ 時期に合わせた採用活動を行う|無料

これは方法というよりもノウハウの要素になりますが、新卒採用では”時期に合わせた採用活動”が、求人を集める上で非常に重要になります。

当然、就活が解禁される3月は求人情報の発信に注力すべきです。

また、7月〜8月の就活中盤、11月〜12月の就活終盤も実は狙い目。

【求人広報に注力すべき時期】

- 7月〜8月

6月の内々定出しピークが過ぎ、エントリーの第二波が来る時期 - 11月〜12月

公務員志望で落ちた人が就活に切り替える時期

このように、就活生がエントリーする時期には波があります。

よって、より就活生が集まりやすい時期を狙った採用活動をすることで、効率的に求人を集めることが可能になります。

方法⑦ 有料の求人サイトを利用する|有料

ここからは有料の方法をご紹介していきます。

まずは求人サイトを利用するという王道の方法です。

▼就活生が新たな企業を探す手段

引用:株式会社ディスコ「2022年卒7月1日時点の就職活動調査」

先ほど共有したグラフですが、やはり就活生が企業を探す手段として圧倒的に利用しているのが求人サイトになります。

よって、コストをかけられるのであれば利用すべきツールですね。

ただ、大手のナビサイトとなると、オプション利用によって効果にも雲泥の差が出てくるため、正直、どれくらいコストがかけられるかが効果に直結するのも事実です。

具体的なコスト感については「【マイナビ新卒の掲載料は?】利用すべき企業の特徴も詳しく解説!」にて、最大手のマイナビの掲載料をご紹介しているので、こちらを参考にされてください。

方法⑧ 合同説明会に出展する|有料

出展料を払って合同説明会に参加するのも、求人を集める1つの方法です。

特にコロナの流行以降、合同説明会もオンラインで行われるのが主流となったことから、全国の就活生が気軽に参加することが可能になりました。

シンプルに企業の露出を増やして知名度を高め、求人を集めるといった流れですが、直接的に企業のアピールもできるため、エントリーに繋げやすい方法かと思います。

コストに余裕がある場合は、こちらも求人サイトとセットで利用したいですね。

方法⑨ 採用ページの作成を外注する|有料

企業HPの採用ページをプロに外注するのも有効な手段です。

ここまで紹介した求人を集める数々の手法によって、会社に興味を持ってくれたとしましょう。

ですが結局のところ、エントリーにはすぐに繋がりません。

マーケティング用語に、AIDMA(アイドマ)という言葉があります。

「Attention(注意)→Interest(関心)→Desire(欲求)→ Memory(記憶)→Action(行動)」という消費者の心理を示すものですが、求人サイトやSNSで求人を見て興味を持ってくれた段階は、まだ「関心」のフェーズです。

そこですぐにエントリーするのではなく、その会社のコーポレートサイトを訪問して「この会社は面白そうだ」「ここで働きたい」という欲求が生まれて初めて記憶に残る。

そして、エントリーという行動を取ってくれます。

どれだけ求人情報にこだわったとしても、会社ホームページがダサかったり、内容がイケてないと、若者の欲求を引き出すことはできません。

会社ホームページや採用情報の内容を魅力的かつ分かりやすくすること。

これは採用における根幹となるので、自信がない企業はまず見直すと良いですよ。

(ちなみに会社の採用情報はindeedなどの求人検索エンジンにも表示されるので、注力しておくと求人検索エンジンからの流入面でもメリットがあります)

この考えの根拠として、株式会社ディスコの調査結果を見てください。

20卒から22卒にかけて、採用ページと会社サイトの就活生の閲覧率は大幅に上がってきています。

これだけ就活生の検索力が上がってきていることを示しています。

コーポレートサイトの質が低いと、せっかく求人サイトやSNSなどの手法で就活生からの関心を得ても、欲求や行動を引き出せない結果になることがあります。

バケツの底に穴が開いた状態で効率が悪いので、一番最初に見直しておくべきポイントだと言えますよ。

方法⑩ スカウト型サイトを利用する|有料

近年、新卒採用で注目されているのがスカウト型サイトです。

スカウト型サイトとは、登録している就活生のプロフィール(自己PRやガクチカなど)を見た上で、企業側からアプローチするサービスのこと。

エントリーを待つのではなく、企業からスカウトができるので、よりターゲットに近い就活生を集めることができます。

スカウトを送るという労力はかかりますが、待つだけではない採用活動ができるのが大きなメリットかと思います。

方法⑪ インターンシップを実施する|有料

最後にご紹介する方法がインターンシップの実施です。

具体的な方法としては「インターンシップガイドのような無料で利用できるインターン専門の求人サイトに掲載→長期インターン生を採用→そのまま正社員として採用する」がベストでしょう。

(長期インターンにて報酬が発生するため有料としています。)

ポイントとしては、無料で掲載から採用までできるインターンシップ専門の求人サイトを利用することです。

インターンシップガイドは追加オプションを購入しなければ無料で利用できます。

私の方で見たところ、他のインターンシップ専門の求人サイトは成果報酬型がほとんどでインターン生の採用が決まると費用が発生してしまいます。

採用後のミスマッチの観点から考えると、長期インターンとして採用してから正社員として採用するのがベストでしょう。

新卒採用はただ求人を集めればいいというわけではありません。

採用しても早期離職してしまったら意味がないですからね。

それゆえに1度実際に働いてもらってから採用するインターンシップ経由は非常に有効ですよ。

インターンシップガイド:

まずは自社の新卒採用における現状や課題を明確にした上で、コスト面なども考慮しながら、どの方法を実践すべきかを考えるのが良いかと思います。

求人に応募を集めたいなら求人票や求人広告の質を高めるべき

求人を集める具体的な方法についてご紹介しました。

さまざまな方法があり、どの手段を使うべきか悩ましい企業様も多いかと思います。

ここで1つ、新卒採用領域に特化して情報発信をしてきた私からお伝えしたいことがございます。

それは「求人票や求人広告の質の重要性」です。

▼就活生が新たな企業を探す手段

引用:株式会社ディスコ「2022年卒7月1日時点の就職活動調査」

何度もしつこくて申し訳ないですが、就活生は企業を探す手段として、圧倒的に就活サイトを見ています。

就活サイトで最初に企業について知る機会こそ、求人広告や求人票です。

要するに、就活サイトでどれだけ就活生の目に触れたとしても、求人広告や求人票の内容が微妙であれば、エントリーには繋がらないということ。

であれば、求人を集める上で求人広告や求人票の質は必須となります。

【求人広告の効果を高めるコツ】

- 競合他社と比較した時の自社の強みを明確化する

- 社員に自社の最大の魅力を聞いて回る

- 明確化した自社の強みを小学生がわかるような魅力的な言葉に変換する

- なぜその強み・魅力が生じたのか理由を明確化する

- 「強みや魅力+理由」をストーリーとして求人情報に組み込む

【求人票の魅力を高めるコツ】

- 仕事内容をより具体的な内容にする

- 1日の就業スケジュールがイメージできるようにする

- 募集理由や募集背景を明確にする

私はこれまで就活生向けに5年に渡って発信してきたからこそ、就活生がどんな文章や言葉に興味を引かれるのかは理解しています。

そんな私が考える求人票や求人広告の効果を高めるコツは上記のとおりです。

それぞれの詳しい解説については、以下の記事にてまとめています。

この2記事については、新卒採用に悩む全ての企業様にぜひ読んでいただきたと思える渾身の記事ですので、ぜひご一読ください。

最初に就活生の目に触れる媒体だからこそ、ここで興味を引けるかがエントリーの有無に直結します。よって、他社とは違った、よりインパクトのある差別化された求人票や求人広告が求められます。

求人にエントリーが集まらない原因

就職ナビサイトやハローワークなど、いろんな媒体を使って求人を公開しているのに、なぜ応募が集まる企業とそうでない企業に分かれるのか。

そこにはいくつかの原因が確実に存在しています。

よってこの章では、そもそもなぜ求人にエントリーが集まらないのか、その主な原因をご紹介していきます。

これまで求人に苦労されていた企業様に共通する部分を抽出すると、以下のような原因が見えてきました。

【求人にエントリーが集まらない原因】

- 求人票の内容が情報の羅列になっている

- 就活生が知りたい情報を理解していない

- 自社のホームページが更新されていない

- 求人に関する情報が就活生の目に触れていない

- 求人のターゲットが明確になっていない

- 自社の強みを伝えきれていない

- 待遇の相場や業界平均を理解していない

- 採用手法が自社のフェーズに合っていない

原因① 求人票の内容が情報の羅列になっている

給与や休日休暇、福利厚生など求人票に掲載している内容がただの情報になっている場合、エントリーは集まりにくくなります。

例えば募集背景の項目で比較してみると、以下のとおりです。

【悪い例】

増員による採用募集。やる気のある方大歓迎です!

【良い例】

事業拡大に伴う増員にための募集です。現在、100社を超える企業様にホワイト企業ナビをご利用いただいていますが、まだ知名度のない優良企業は数多く存在します。それら企業の魅力を引き出し、一人でも多くの就活生とのご縁を作り出すため、共に働ける人材を求めています。

いかがでしょうか?

悪い例の場合、事実のみを簡潔に記載している一方で、良い例では詳しい背景なども掲載することで、より募集背景について理解が深まります。

求人票や求人広告では、原則、文字でしか情報を伝えることができません。

だからこそ、より詳しく、より具体的に記載しなければ、就活生はイメージすることが難しく、エントリーに躊躇してしまいます。

原因② 就活生が知りたい情報を理解していない

エントリーを集めるためには、対象である就活生のニーズ把握は必須です。

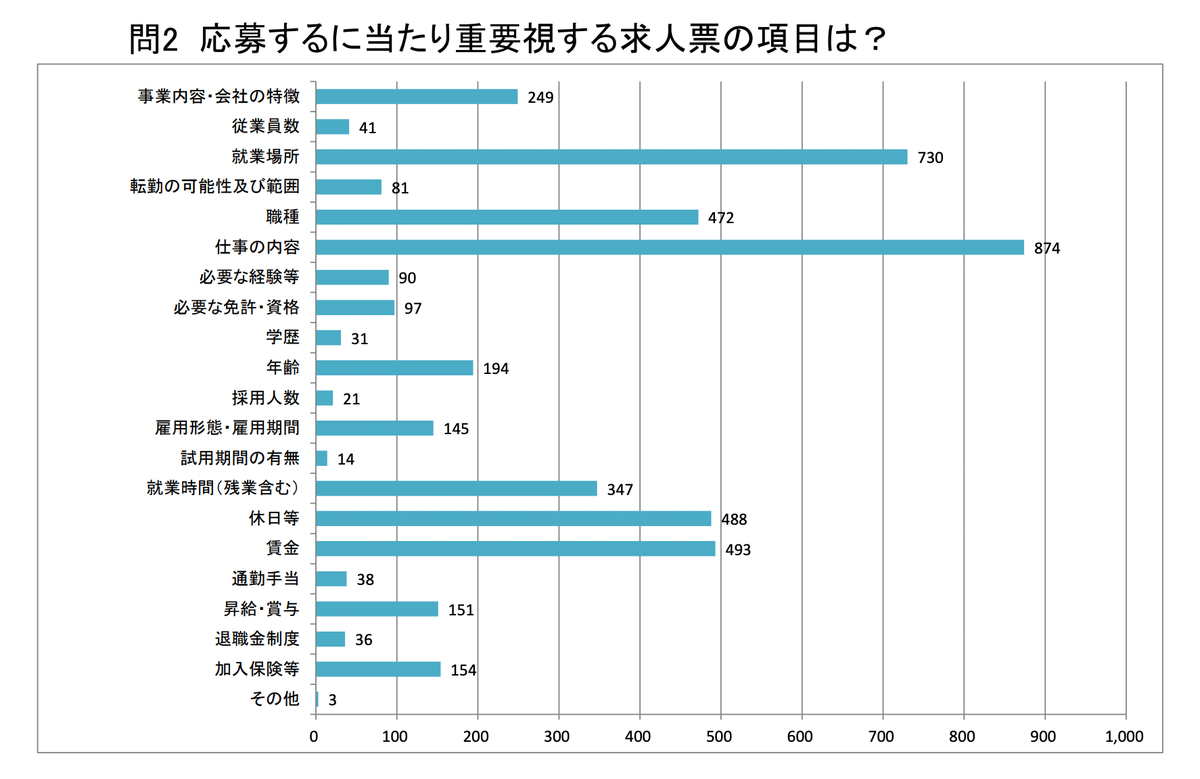

厚生労働省がハローワークを利用する求職者に対し、アンケートを実施した結果を見ると、どこに興味があるのかがよくわかります。

引用:厚生労働省山形労働局「報道発表資料」

グラフを見ると、圧倒的に「仕事の内容」を重視している人が多いことがわかります。

要するに、求人票の見る上で、その後のエントリーを決める最大の要因が仕事の内容だということです。

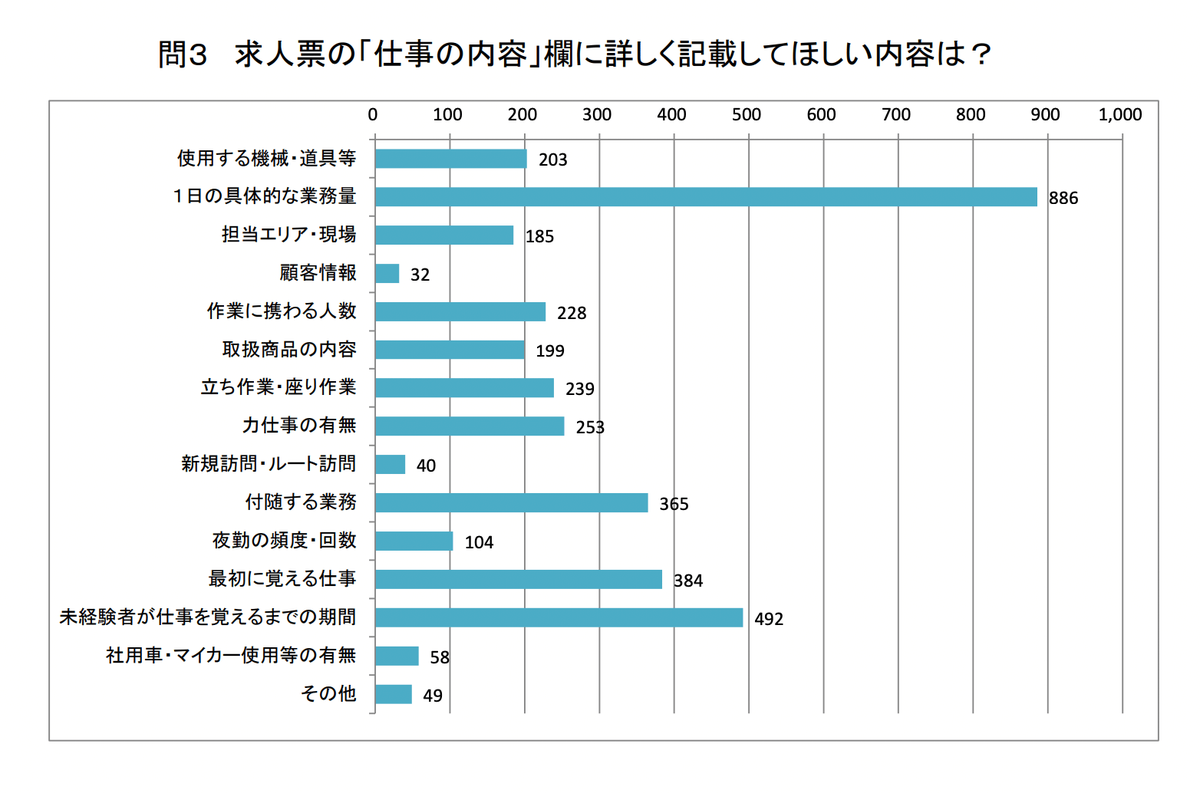

では、具体的にどんな仕事の内容を記載すればいいのか。

引用:厚生労働省山形労働局「報道発表資料」

求職者が最も知りたい仕事の内容は「1日の具体的な業務量」です。

よって、求人票に仕事内容を記載する際には、具体的にどれくらいの業務量があるのかという点が伝わる内容にするのが重要になります。

逆にこの部分を書いていないもしくは情報が少ない場合、エントリーしにくくなるということです。

社員の一日の業務スケジュール例を記載するなど、具体的な情報を掲載するべきかと思います。

原因③ 自社のホームページが更新されていない

先ほども共有しましたが、デジタルネイティブ世代である今の就活生は、企業選びをする際に必ずホームページを見ています。

そこでホームページの内容が更新されていないければ、当然不信感を抱きますよね。

例えば欲しいパソコンがあるとして、そのパソコンについて調べようと公式サイトを確認したら、最終更新日が1年前だった場合、その商品を買いますか?

おそらく大半の人が購買意欲を削がれると思います。

採用においても、これと同様の状況になるわけです。

よって、定期的にホームページを更新して、常に最新の状態にしておきましょう。

原因④ 求人に関する情報が就活生の目に触れていない

そもそも求人情報が就活生の目に触れていないことも原因として考えられます。

例えばナビサイトに掲載してとしても、大手であれば1万社を超える企業が掲載しているわけですから、就活生だって全ての企業に目を通すことはできません。

結局はオプションコストを払っている上位表示企業に目がいくという流れです。

よって、求人サイト以外にもハローワークやSNSの活用など、自社のコストに見合った最大限の露出をしていくことが重要になります。

エントリー獲得のためには、まず露出を増やして認知度を高めることも求められます。

原因⑤ 求人のターゲットが明確になっていない

新卒採用に絞っても、就活生は年間40万人以上いる状況です。

この40万人全員が興味を持つ求人票を作ることは不可能なので、”求人票のターゲット”を絞ることは絶対に必要です。

現在の自社の状況において、新卒採用でどんな人材が必要なのかを思案しましょう。

【求人票のターゲットを定めるための項目例】

- どのポジションで採用したいのか

- どんな経歴や経験を持つ人材がいいのか

- そのポジションに求められるスキルや人柄は何か

- 現在そのポジションで活躍してる人材が持っているものは何か など

新卒採用したい人材をできるだけ具体的にイメージできれば、それだけミスマッチの可能性も抑えることが可能です。

また、そのポジションで活躍できる可能性も高まるかと思います。

すでにそのポジションで活躍してる社員がいるのであれば、その社員に似た人材をターゲットにするのも1つの方法です。

逆に、多様性を求める場合は、今の社員が持っていない部分を補える人材を探すのも、全体の底上げとして良い戦略ですね。

このようにターゲットを絞り、その層に響く求人票にすることが重要です。

原因⑥ 自社の強みが伝えきれていない

ほとんどの就活生が就活で最も悩むのが”企業選び”です。

そして悩む原因となるのが、企業ごとの違いが理解できないからというもの。

つまり、それぞれの企業の強みや特徴を把握しきれていないために、どの企業にエントリーすべきかを悩んでいるという状況なんです。

よって、求人票や求人広告でわかりやすい自社に強みは絶対に記載すべきです。

具体的には、以下の方法を実践すると、自社の強みが見つかりやすいです。

【自社の強みや魅力を明確にする方法】

- 競合他社と比較した時の自社の強みを考える

- 社員に自社の最大の強みや魅力を聞いて回る

- あらゆる部署やポジションの視点で強みを考える

また、就活生を集める上で、最大のライバルとなるのは競合他社です。

就活生も企業を探す際は、ある程度業界や職種を絞った上で検索しているため、必然的に競合他社と求人票の内容を比較されます。

よって、競合他社と比べた自社の強みを考えておくことが重要です。

また、現役の社員に強みや魅力を聞いて回るのもおすすめです。

ここで重要なのは「人事部署だけでなくあらゆる部署やポジションの人」に聞いて回ることです。

なぜなら、人事部署や採用担当者は普段同じ業務をしているため、見えてくる魅力なども被ってしまうから。

立場や部署が変わることで、普段行う業務も違うため、感じる魅力なども大きく異なります。

募集するポジションにもよりますが、いろんな角度から自社を見ることで、これまで気づかなかった魅力などを引き出せることができます。

原因⑦ 待遇の相場や業界平均を理解していない

エントリーを集める上で最大のライバルとなるのは同業他社ですよね。

就活生の多くが、同じ業界で同じ規模の企業を比較しています。

その際に、明らかに他社よりも待遇が悪ければ、当然エントリーは集まりません。

よって、自社が属する業界の待遇面などの平均値をリサーチしておくことは、競合他社と競う上で前提条件となります。

平均値を理解した上で、自社が差別化できるポイントを明確にし、競合他社より優れた点を強みとして求人広告や求人票でアピールするのが効果的です。

原因⑧ 採用手法が自社のフェーズに合っていない

企業の利益や規模、業績などによって採用手法は異なります。

例えば大企業で新卒採用を100名する企業は、より多くの就活生が集められる大手の求人サイトなどを活用すべきです。

逆に、ベンチャー企業で新卒採用を2〜3名する予定ならば、求人サイトよりもピンポイントで採用できるスカウト型サイトや長期インターンの活用などが適しています。

このように、企業の成長フェーズによって、最適の採用手法も異なるわけです。

自社の現状や採用数などを確認し、そのフェーズに合った採用手法を導入することが、効率的にエントリーを集める上で重要なポイントです。

まずは就活生のニーズと自社の状況を的確に理解することが重要です。その上で、現状に最適な採用手法を実践することで、エントリー数を改善することができます。

求人で集めた内定者が辞退しないための対策

求人を集める方法を改善し、実際にエントリーが集まったとしても、内定者辞退が続出してしまったら本末転倒です。

よって、内定者が辞退しないための対策は、求人集めと並行して行うべき。

そこで重要なのが「内定者フォロー」になります。

内定者フォローを丁寧に行うことで、内定辞退の防止以外にも、早期離職対策や内定者のスキルアップといった複数のメリットを得ることができます。

では具体的に、どのようなフォローが効果的なのか。

具体的には、以下のようなフォロー事例があります。

【内定者フォローの事例】

- 個人面談

- 内定者懇親会

- 社内ニュースの共有

- 職場見学・グループワーク

- 社内イベントへの参加

- 内定者アルバイト・インターンシップ

- ビジネスマナーのオンライン教育

- 業界本の読書レポート・課題図書

- 指定した資格の取得・語学の習得

- 研修合宿

- 自由に接触できるSNSツールを用意

- 採用パンフレットの企画・作成

- 内定アルバムの送付

コロナ流行以降、オンライン型の内定者フォローの事例も増えています。

実際、内定者フォローが上手な企業は内定辞退もなく、入社後も早い段階から良好な人間関係を構築できています。

これら事例の詳細については「【内定者フォロー事例13選】内定辞退率を下げる5つのキーワードも合わせて解説!」にて記事としてまとめています。

内定辞退を防止したい採用担当者様は、ぜひ参考にされてください。

せっかくエントリーが集まっても入社しなければ意味がありません。また、入社したとしても早期離職してしまっては企業の損失です。

よって、エントリー集めと同時に内定者フォローにも注力することをおすすめします。長期的な戦略としても、内定者フォローは有効な手段です。

本記事の要点まとめ

最後まで読んでいただき、本当にありがとうございました!

私はこれまで5年間に渡って、新卒人材領域に特化した情報発信を続けてきたので、採用や就活生のニーズに関する知見があると自負しています。

そんな私が持つ求人を集める方法は、全てこの記事にまとめました。

記事内でもお伝えしましたが、重要なのは2つ。

「自社の採用フェーズを理解すること」と「就活生のニーズを知ること」です。

この2点を理解した上で、最適な採用手法を実践すれば、必然的に求人を集めることができると思います。

今回の記事が貴社にとって、採用を加速させる情報源になれば嬉しい限りです。

私が経営する株式会社L100では、特に新卒採用に特化して採用支援をおこなっているので、何でもご相談ください。(相談はこちらから)

【本記事の要点】

- 求人を集める方法は「①無料の求人サイトを利用する」「②ハローワークに掲載する」「③大学キャリアセンターに依頼する」「④自社の採用ページを自社で改善する」「⑤SNSによる採用を行う」「⑥時期に合わせた採用活動を行う」「⑦有料の求人サイトを利用する」「⑧合同説明会に出展する」「⑨採用ページの作成を外注する」「⑩スカウト型サイトを利用する」「⑪インターンシップを実施する」などがある。

- 求人を集めるには、求人票や求人広告の質を高めるのが最重要である。

- 求人にエントリーが集まらない原因は「求人票の内容が情報の羅列になっている」「就活生が知りたい情報を理解していない」「自社のホームページが更新されていない」「求人に関する情報が就活生の目に触れていない」「求人のターゲットが明確になっていない」「自社の強みを伝えきれていない」「待遇の相場や業界平均を理解していない」「採用手法が自社のフェーズに合っていない」などが考えられる。

- 内定辞退を防止するための内定者フォローも並行して行うべきである。

▼その他新卒採用に役立つ記事はこちら

» 【新卒採用を無料でする方法10選】無料の求人サイトや採用手法を共有!