こんにちは!

就活を研究し続けて7年目、書いた記事は1000以上の就活マンです。

今回は3ヶ月以上のインターンである長期インターンシップに参加するメリットとデメリットに特化して解説していきます。

最初に結論から言うと、参加メリットの方が圧倒的に大きいので、僕は参加できるのであれば極力参加することをおすすめしています!

なぜ僕が長期インターンシップをおすすめするのか?

参加メリットが分かれば、誰もが納得してくれると思います。

メリットだけでなく、デメリットまで網羅的に解説していきますね。

長期インターンシップへの参加を検討している方はぜひ最後まで読んで理解度を深めておきましょう。

- そもそも長期インターンシップとは?

- 長期インターンシップに参加するメリット【7選】

- 長期インターンシップに参加するデメリット【5選】

- 【結論】長期インターンは可能であれば極力参加すべき

- 本記事の要点まとめ

そもそも長期インターンシップとは?

まずは長期インターンシップへの基礎理解を深めておきましょう。

インターンシップとは、企業が開催する職業体験のことを指します。

そんなインターンシップは参加期間によって種類が異なるんですよね。

1日だけのインターンを「ワンデイインターンシップ」と呼び、それを含めて、1日〜数ヶ月のインターンをまとめて短期インターンと呼びます。

一方で、3ヶ月以上の長期に渡るインターンを長期インターンと呼びます。

「3ヶ月」としている理由ですが、長期インターンシップ生を募集する求人のほとんどが3ヶ月以上の参加を条件に募集をかけているからですね。

【長期インターンシップの種類】

- 短期インターンシップ:1日〜数ヶ月参加するインターンシップ

- 長期インターンシップ:3ヶ月以上参加するインターンシップ

長期インターンシップの基礎知識について、更に詳しくは別記事で書いています。

「そもそも長期インターンシップの概要がよく分かっていない」という方は、下記の記事からまずは目を通してくださいね。

なるほど!インターンシップの中でも3ヶ月以上の長期に渡るものを、長期インターンと呼ぶんですね。

そうだよ!募集する企業の多くがベンチャー企業という点も大きな特徴だね。

長期インターンシップに参加するメリット【7選】

では本記事の本題に入っていきます。

長期インターンシップに参加するメリットですが、僕が考えるに以下の6つですね。

【長期インターンシップに参加するメリット】

- 実際の仕事内容を把握できる(リアルな職種理解ができる)

- 業界理解を深めることができる

- インターン経験が就活の本選考でのアピール材料になる

- ビジネススキルやマナーが身につく

- 早期内定に繋がる

- 就活仲間が早いうちからできる

- 起業についての知識が身につく

メリット① 実際の仕事内容を把握できる

まず長期インターンシップに参加するメリットとして、実際の仕事内容を把握できるのは大きいですね。

僕は就活生の時、営業職を志望していたのですが、「営業ってお客さんと話して自社の商品を売ることかな」と漠然とした理解に留まっていました。

実際に営業職として入社してみて、持っていたイメージとかなり違ったんですよね。

更にはルート営業と新規開拓営業など、営業職によっても仕事内容は様々です。

これらを明確に理解できていない状態で、普通の就活生は就職します。

だからこそ、「入社してみたら仕事内容が自分に合わない」となる人も多い。

そうなれば早期退職に繋がって当然ですよね。

仕事内容との適性は、日々の業務を楽しむためにも、実績を残してキャリアを有利に進めるためにも重要なので。

長期インターンシップに参加することで、実際の仕事を通して、仕事内容を明確に把握することができます。

「ルート営業ってこういう営業なんだ」「それなら新規開拓の営業よりもルート営業の方が間違いなく自分に合ってそうだな」というように、長期インターンシップにて1つの職種を経験するだけで、“職種選択がより正確になる”ことは間違いない。

長期インターンシップを経験することで、明確に職種理解ができること。

これは本当に大きなメリットだし、可能であれば、2つ以上の職種を経験してみて欲しいですね。

▼1つのインターン先でも複数職種を任されるケースもある!

(任されない場合でも、インターン先の会社を変えることで経験できますよね)

長期インターン、これまで人事部所属だなら社内管理ばかりだったけど、一月からは部署が変わって社外の人だけじゃなくて海外の同じ部署の人とも関われる機会が増える!不安も大きいけど、楽しみでしかない!!

— LILY (@lilynoamigo) January 6, 2021

メリット② 業界理解を深めることができる

次に長期インターンシップを経験することで、インターン先が属する業界への理解を深めることができますよね。

僕は新卒にて食品メーカーに就職した後、今はこうして人材業界に身を置いています。

だからこそ、食品業界と人材業界への理解度はめちゃくちゃ深い自信がある。

食品業界や人材業界の安定性や将来性に関しても、自分なりに予測もできるし、それぞれのやりがいやどんな人が向いているのかまで理解することができています。

これほどまでに業界理解が深まった理由は、結局のところ、そこで働いていたからなんですよ。

最低限の理解は「業界地図」などの本で把握することはできます。

しかし、実体験を通しての業界理解には到底かないません。

よって大学生のうちに自分が気になる業界の長期インターンシップに参加。

志望度の高い業界で働いてみて、「本当にこの業界は自分に合っているのか」「この業界の将来性に対してどう思うか」「この業界のやりがいに共感できるか」などを考える機会を作れるのは大きなメリットと言えますよね!

メリット③ インターン経験が就活の本選考でのアピール材料になる

次に、長期インターンシップの経験は就活の本選考でのアピール材料になります。

まずそもそも長期インターンシップを経験している人は超少数派なんですよね。

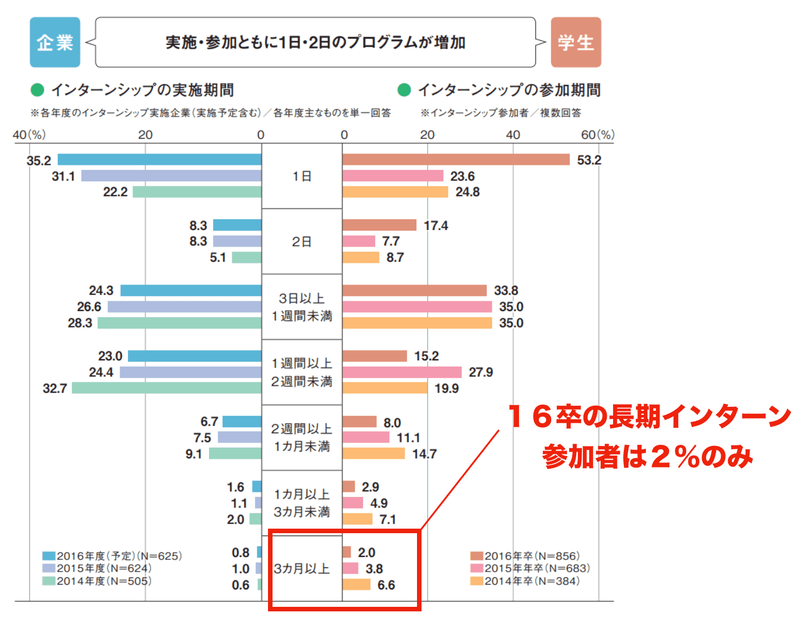

下の画像は「就職みらい研究所」が出しているデータです。

インターンシップの参加者の割合を示しています。

16卒と若干古いデータにはなりますが、3ヶ月以上の長期インターンシップに参加している学生は2%しかいないんですよね。

15卒で3.8%。14卒は増えますが、それでも6.6%しかいません。

要するに長期インターンシップに参加しようと考えて、実際に参加する大学生は本当に少ないんですよ。

つまり、長期インターンシップに参加しただけで「実行力」や「主体性(自分の意志や判断を元に責任を持って行動する能力)」という企業が新卒に求める上位能力のアピールに繋がります。

(経団連の調査によると、企業が文系の新卒に求める能力のうち、トップ2が主体性と実行力でした)

実行力や主体性のアピールに繋がるだけでなく、例えば「その職種を志望した理由」や「その業界を志望した理由」などに説得性を持たせることもできます。

先に紹介したメリットでも伝えたとおりで、長期インターンシップを経験することで、現場を通したリアルな仕事内容の把握や業界の理解に繋がります。

他の就活生が「イメージ」で語るところを、長期インターンシップ経験者は「実体験」を元に語ることができるので、説得力が増し、選考にて高い評価を得ることができます。

メリット④ ビジネススキルやマナーが身につく

続いて、長期インターンシップに参加する4つ目のメリットは、ビジネススキルやビジネスマナーが身につくことですね。

普通は新卒として入社後、最初の数ヶ月を通してビジネススキルやマナーは学んでいきます。

しかし長期インターンシップにて、社員と同じような仕事を任される場合、大学生のうちからビジネススキルやマナーが身につくんですよね。

そこで身につけたスキルは一生モノなので、入社後に同期と差をつけるきっかけになったり、入社してすぐに実績を出す役に立つこともあります。

僕は「早いうちに苦労しておいて、後で楽をする」のが好きなタイプなので、それをまさに満たすことができるこのメリットに魅力を感じますね!

【長期インターンシップを通して得られる具体的なスキルや知識・マナー】

- テレアポリストの作り方

- テレアポのやり方

- 営業での商談の仕方

- ビジネスメールの書き方

- 来客対応・電話対応の方法

- ライティング力

- プレゼン資料の作り方

- Office系ツールのスキル(エクセル・ワード・パワポ)

- 広告の出し方やその種類

- 事業の立ち上げ方やビジネスモデルへの理解

※もちろん得られるスキルやマナーはインターン先や職種によって異なります。

メリット⑤ 早期内定に繋がる

続いて、長期インターンシップに参加することで早期内定にも繋がります。

そもそも長期インターンシップを実施する企業の狙いは「安い給料で働いてくれる労働力が欲しい」「自社との適性が高い人材を採用したい」という2つがあります。

実際に働いてもらって、自社に合う人材を採用した方が、ミスマッチもないし採用コストもかからないので一石二鳥ですよね。

よって、長期インターンシップで結果を出すことで、そのまま正社員として引き抜かれることがあります。

要するに実質的な「内定獲得」ですよね。

就活を始める前に、長期インターンシップ先から内定を獲得できており、もしそのまま正社員として働くのも良いなと思っている場合。

圧倒的な心の余裕を持って就活をすることができますよね。

「どこも受からなくてもインターン先に入社すれば良いや」という心の余裕を持つことで、(それでサボる性格の人はだめだけど)面接やグループディスカッションでリラックスして参加でき、それゆえに全力が出せて評価されるという好循環に入ることができますよ。

メリット⑥ 就活仲間が早いうちからできる

続いて、長期インターンに参加することで就活仲間ができます。

僕は陰キャラなので、就活の時は誰とも情報交換はしませんでした(...できませんでしたっていう方が正しいのかw)

しかし人によっては、周りと情報交換をして高め合った方がやる気がでる人は多いと思います。

更には長期インターンに参加するような意識の高い仲間であれば、就活に役立つ情報を持っている可能性が高いですからね。

このように長期インターンに参加することで、その後、就活だけでなく社会人になってからも仲良くいられるような仲間ができることは大きなメリットと言えます。

就活仲間を作りたいという、このメリットを受けたい人は長期インターン生を多数募集しているインターン先を選びましょう。

あなた1人しか長期インターン生がいないところだと、当然できないので。

メリット⑦ 起業についての知識が身につく

そして最後に、長期インターンに参加することで起業についての知識が身につきます。

長期インターンシップを開催する企業の多くは、人手が足りていないようなベンチャー企業です。

ベンチャー企業の方が、経営者との距離が近く、またその経営者がその会社のビジネスモデルを作っていることがほとんどですよね。

大企業となると、現社長がその会社のビジネスモデルを作ったわけじゃないので、話を聞いても起業の参考にはなりません。

よって将来起業したいと考えている人にとって、長期インターンへの参加は本当に大きなメリットになります。

知識・経験があれば無駄な労力を削減できる

僕は大企業を1年で辞めた後、独立して起業しましたが、経営者から話を聞く機会がなかったので、どうすれば利益が出るのか、ビジネスモデルの作り方などの理解が最初できていませんでした。

だからこそ遠回りをしてしまうことは多かった。

長期インターンを経験して、1つでもビジネスモデルを理解する経験があることで、僕がしたような遠回りをなるべく避けることができることができますよ。

以上が僕が考える長期インターンシップに参加する7つのメリットでした。

次の章にてデメリットも解説しますが、メリットに比べてデメリットはほんの小さなものに過ぎません。

要するに長期インターンは可能なら参加すべきだと僕は思いますね。

これだけのメリットを大学生のうちに得られるのは、長期インターンシップぐらいじゃないですか?

まさにそのとおり!アルバイトに時間を割くなら、長期インターンシップに参加した方が良いと僕は考えているよ。

長期インターンシップに参加するデメリット【5選】

では長期インターンシップに参加するメリットを伝えたところで、デメリットも確認していきましょう。

先にも伝えたとおりで、メリットが圧倒的に大きいがゆえに、比較するとデメリットは小さいです。

しかし強いて言うなら、長期インターンシップに参加することで、以下の5つのデメリットがありますね。

【長期インターンシップに参加するデメリット】

- プライベートの時間が取りにくくなる

- 雑務しか任されない可能性がある

- 気軽に辞めにくい

- 選考にてベンチャー企業向けの人材だと思われる

- 地方ではほとんど開催されていないので負担が大きい

デメリット① プライベートの時間が取りにくくなる

まず第一に、長期インターンシップに参加することでプライベートの時間を取りにくくなりますね。

週3日以下の参加で良いという長期インターンシップも多いですが、週の勤務数をあまりに多くしてしまうとプライベートの時間がなくなります。

一方で、週3日以下だけ働くような場合、雑用仕事が増える可能性があるんですよね。

企業側もフルコミットしてくれる人材じゃないと、仕事を教えるメリットを感じないことが多いからです。

下の口コミがまさにそれを示していて、長期インターンシップに参加して、これまで紹介したメリットを受けるためには週5日の勤務でフルコミットをすることが重要。

そうなるとプライベートの時間を取りにくくなるので、どちらを優先したいかは自分で決めることですね。

▼週3日出勤だと雑用が多いという声

長期インターンに2社(2年と1年)行ったけど

— 本間 耀基(Homma Teruki) (@TRK_HMM) December 21, 2019

週3出勤だと雑用レベルしかやれないと肌で感じてる。

よほど時間管理が上手な人でない限り、バイトやらサークルを諦めるのが得策かもね。 https://t.co/5AMQKjl2jT

とは言うものの、この点はアルバイトだろうが同じことが言えます。

多くの就活生は週5日ぐらいでアルバイトをしていますよね。

しかし長期インターンシップにフルコミットしすぎて、単位が取れずに留年しては元も子もない。

よってテスト期間は参加日数を減らしてもらうなどのお願いは事前にしておきましょう。

▼長期インターンが想像していたより大変という声

長期インターンシップが想像してたのより忙しい!

— チテ Chite 自閉症 (@ChiteNemyu) July 25, 2019

デメリット② 雑務しか任されない可能性がある

次に長期インターンシップは、インターン先によって雑用しか任されないような「ブラックなインターン先」が存在します。

このようなインターン先に入ってしまうと、アルバイトと変わらないような雑用ばかりを任されてしまい、先に紹介したメリットが得られないという事態に陥る可能性があります。

そもそも長期インターンシップに参加するのは、先に紹介したメリットを得るためですよね。

長期インターンシップに参加しても、職種理解や業界理解ができず、内定にも繋がらない場合は参加価値がほとんどなくなります。

こうしたブラックなインターン先を回避するために、参加前に徹底的に業務内容をヒアリングしたり、数日の体験入社をお願いしたりと対策を打っておきましょう。

長期インターンてブラックなイメージある🌼普通に考えれば、そこらへんの大学生に重要なことやらせないし、所詮は下っ端として事務作業、営業の駒、雑用として使うだけだと思う🌼 バイトと変わらない

— 木工用みかん🍊 (@mokkouyoumikan) February 6, 2020

デメリット③ 気軽に辞めにくい

次に、長期インターンシップはアルバイトと比べて責任が重いです。

ベンチャー企業は1人1人の働きによって業績が左右されるシビアな世界。

それゆえに気軽に仕事を放棄したり、辞めることがバイトに比べて難しいんですよね。

(アルバイトを採用する側はアルバイトと割り切って採用しているけど、長期インターンシップ生を採用する場合、ほとんど社員として採用する意識がある企業が多いため)

そうは言っても、インターン先が合わないと感じれば辞めるのは全然問題なし。

しかし、周りの目が気になる人、辞めることを言い出せないような人は、後々になって心理的な負担を抱え込み、うつ気味になる可能性もあるので注意してください。

デメリット④ 選考にてベンチャー企業向けの人材だと思われる

続いて、長期インターンシップに参加する4つ目のデメリットは、選考にて大企業から「ベンチャー向けの人材なのでは」と思われることがあります。

ベンチャー企業での長期インターンシップをバリバリ経験した人って、大企業の採用担当者からすれば「なんで大企業受けてるの?」と普通思いますよね。

よってベンチャー企業での長期インターンシップを経験した人は、このデメリットを回避するために「ベンチャー企業での長期インターンシップを通して◯◯という点が自分合わずに大企業の方が向いていると考えた」というような理由を、事前に明確化しておくことが重要です。

(このあたりは、面接で突然「長期インターンシップに参加していたならベンチャー企業の方が向いているんじゃないですか?」と聞かれても間違いなく困るので、事前に考えておくことが非常に重要!)

面接前は採用担当者の立場に立って自分のESを見よう

就活で重要なことは何度も言っていますが“採用担当者の立場に立って考えること”に尽きます。

大企業の採用担当者から、長期インターンシップ経験をネガティブに思われる可能性もあるんだなと頭の片隅に覚えておいてくださいね。

そんな長期インターンシップ経験を、選考でのガクチカ(学生時代に力を入れたこと)にて、うまく伝える方法を別記事で書いておきました。

長期インターンシップを経験した場合、それを企業に魅力的に伝えることは重要なので合わせて読んでみてください。

デメリット⑤ 地方ではほとんど開催されていないので負担が大きい

そして最後、5つ目のデメリットは、長期インターンシップの開催のほとんどが東京なので地方在住者にとって負担が大きくなってしまうことですね。

大手の長期インターンシップ用求人サイト、どれを見ても求人のほとんどが東京。

大阪でさえ全体の5%未満に留まるほどに、東京での開催ばかりです。

よって地方の大学生が長期インターンシップに参加するとして、「探す手間」と東京周辺の在住者は「通う手間」が相当に大きいんですよね。

このデメリットがあるので、現状、長期インターンシップに向いているのは「東京在住の大学生」と言わざるをえません。

(しかし、次の章で解説するように東京以外に住んでいる人でも長期インターンシップを探す方法はあります。それも共有しますね)

今後長期インターンシップという採用手法が広がる可能性は高いですが、現状では地方の大学生にとって参加するまでの負担が大きすぎますね。

たしかに長期インターンシップの開催がベンチャー中心となると、ベンチャー企業が多い東京での開催が中心になりますね。

そうなんだよ。全国で長期インターンシップが浸透していないからこそ、長期インターンシップの経験者がこれほど少ないと言えるよね。

【結論】長期インターンは可能であれば極力参加すべき

ここまで長期インターンシップに参加するメリットとデメリットを共有しました。

メリットとデメリットを考慮した上での結論をお伝えしますね。

【結論】

東京在住の大学生は長期インターンシップに参加するメリットは非常に大きい。

一方で、東京以外の在住者は長期インターンシップを探す難易度が非常に高いが、それゆえに他の就活生との差別化ができる。

僕が考える結論としては、長期インターンシップは極力参加すべきです。

東京以外に住んでいる人は探すのが難しいですが、だからこそ参加して、社会人経験を積むことができれば選考では差別化できますよね。

東京以外に住んでいる大学生が長期インターンシップを探す方法としては2つです。

「逆求人サイトのスカウト経由」または「大学のキャリアセンターに相談する」ですね。

それぞれ詳しくは別記事で解説しています。

「長期インターンシップに参加してこれらのメリットを手に入れたい!」という大学生はぜひ参考にしてください。

大学のキャリアセンターに長期インターンシップの求人が届いていたり、大学によって検索する仕組みが整っていることもあるんですね!

そうなんだよ!東京だけしか開催していないと諦めずに、まずは調べて、行動してみよう。判断するのはそれからだよ。

本記事の要点まとめ

最後まで読んでくださり、本当にありがとうございました!

長期インターンシップに参加するメリットとデメリットの両側面を把握できたと思います。

どんな行動をするにも、人間は「その行動を取る目的」を必要とします。

更にはその行動にかかる労力が大きければ大きいほど、大きな目的が必要なんです。

目的が明確化されていないと行動に移すことは、人間の本質として難しいんですよね。

例えば、僕はジムに通って筋トレをしています。

その目的は明確で、「ずっと健康でいるため」と「モテたいから」ですw

どんな目的でも、その目的を本気で求めることで行動できます。

長期インターンシップに参加するメリットを把握し、参加する目的を自分なりに明確化することで「よっしゃ!長期インターンシップに参加するか!」と行動に移すことができるんですよね。

そんな目的の明確化に、この記事が役立ったら嬉しい限りです。

それでは最後に、本記事の要点をまとめて終わりましょうか。

【本記事の要点】

- 長期インターンシップのメリットは大きく7つある。

「実際の仕事内容を把握できる(リアルな職種理解ができる)」「業界理解を深めることができる」「インターン経験が就活の本選考でのアピール材料になる」「ビジネススキルやマナーが身につく」「早期内定に繋がる」「就活仲間が早いうちからできる」「起業についての知識が身につく」の7つです。 - 長期インターンシップのデメリットは大きく5つあります。

「プライベートの時間が取りにくくなる」「雑務しか任されない可能性がある」「気軽に辞めにくい」「選考にてベンチャー企業向けの人材だと思われる」「地方ではほとんど開催されていないので負担が大きい」の5つです。 - メリットとデメリットを比較しても、圧倒的に長期インターンシップは参加するメリットの方が大きいと判断することができる。

- 注意点としては雑用仕事だけを任されるような長期インターンシップは参加価値が低いので、具体的な仕事内容を参加前に確認しつつ、参加頻度を週5日など多く設定することが重要かと。

今回の記事が少しでもあなたの就活の役に立ったのなら幸せです。

就活攻略論には他にも、僕が4年に渡って書き続けた600の記事があります。

ぜひ他の記事も読んでもらえると嬉しいです\(^o^)/